We Better Talk This Over #10: „Lucky Town“ von Bruce Springsteen (1992)

„WE BETTER TALK THIS OVER” IST DIE KAPUT-KOLUMNE VON LENNART BRAUWERS, IN DER UNTERBEWERTETE, OFT ÜBERSEHENE (ODER GAR VERHASSTE) ALBEN GEFEIERTER BERÜHMTHEITEN BESPROCHEN UND NEU EINGEORDNET WERDEN. SCHLIESSLICH KANN SICH DER BLICK AUF MUSIK VERÄNDERN, JE ÄLTER SIE WIRD. ALSO: EXTREM VIEL GROSSARTIGES FINDET ZU UNRECHT KAUM BEACHTUNG – DARÜBER SOLLTEN WIR NOCHMAL REDEN.

„Well, I learned my job, I learned it well

Fit myself with religion and a story to tell

First they made me the king, then they made me pope

Well, then they brought the rope“

(Bruce Springsteen im Song „Local Hero“,1992)

Damals, als Twitter noch Twitter war, stand mal die Idee für einen Spaß-Account namens „Dylan in the 80s“ im Raum. Ein Kumpel und ich hätten täglich Bilder aus dem vermeintlich überflüssigsten Karriereabschnitt des damals unmodernen, scheinbar verwirrten Bob Dylan gepostet. Toupierte Haare, zu dick aufgetragener Eyeliner, enge Lederwesten – die Fülle an unterhaltsamem Fotomaterial ist immens, das wäre sicherlich viel Spaß gewesen. Solch angebliche Reinfall-Phasen sind eine Goldgrube; nicht nur bezüglich der fragwürdigen Modeentscheidungen, sondern vor allem mit Blick auf die Musik. Sie ist geradezu unerforschtes Gebiet. Hier kann man noch Neues entdecken.

Von Seiten der Kritik heißt es jedoch oft, aus der Zeit gefallene Acts seien weniger wert. Klar, inmitten solcher Phasen haben Künstler wie Dylan (in den Achtzigern) oder eben Bruce Springsteen (in den Neunzigern) den Draht zu aktuellen Trends verloren. Das muss jedoch nicht zwingend etwas Schlechtes sein! Aber darauf kommen wir noch zu sprechen… Jedenfalls ist Springsteen in dieser Hinsicht ein spannendes Phänomen, schließlich war er – anders als der traditionsbewusste, dennoch vorausschauende Bob Dylan – nie ein wirklicher Zeitgeist-Künstler und symbolisierte schon bei seinem Durchbruch Mitte der 1970er Jahre eine Art Rückbesinnung auf verloren gegangene Werte des Rock’n’Roll, geprägt von Elvis Presley, Roy Orbison und verschwitzten Soul-Performern wie James Brown. Bruce Springsteen war von Anfang an ein ‚throwback‘, der mit Psychedelic/Progressive-Rock nichts anfangen konnte und stattdessen James Dean sein wollte. Etwas später kam traditionelle Country-Musik – vor allem Hank Williams – als Kerneinfluss dazu; auch nicht gerade modern oder im klassischen Sinne cool.

Bruce Springsteen konnte seine (ausschließlich musikalische, nie inhaltliche) Gegenwartsfremdheit geschickt ausbalancieren – seinem Traditionsbewusstsein stellte er auf dem Blockbuster-Album „Born in the U.S.A.“ schimmernde 80s-Synths entgegen –, doch Anfang der Neunziger ist ihm diese Fähigkeit abhanden gekommen. Plötzlich wurde allen klar, dass Springsteen nicht wusste, was gerade modern ist. Zu sagen, seine verhasste Musik der frühen Neunzigerjahre sei nunmal ein Produkt ihrer Zeit, wäre schlichtweg falsch. Denn die Pop- und Rockwelt hatte sich 1992 bereits in brandneue Richtungen entwickelt, so war Springsteens damalige Musik meilenweit von der Grunge-Bewegung um Nirvana & Co. entfernt. Währenddessen wurde jemand wie Neil Young als „Godfather of Grunge“ gefeiert. Soll heißen: 1992 war es cool, Neil Young zu mögen, doch Bruce Springsteen wirkte plötzlich veraltet und wurde noch lange nicht als Referenzpunkt alternativer Musikgenres aufgegriffen – das passierte erst in den 2000er Jahren, mit Bands wie Arcade Fire, The Killers oder The Gaslight Anthem. Als „Lucky Town“ im Jahr 1992 herauskam, war Bruce Springsteen also kaum noch die omnipräsente Megaikone, die er Mitte der 1980er war.

Das Album erschien am selben Tag wie „Human Touch“, eine weitere Springsteen-Platte dieser Schaffensphase. Mit den Arbeiten an „Human Touch“ begann der Musiker bereits 1989, daraufhin zogen die L.A.-Aufnahmen sich über zwei Jahre. Das Resultat? Voll mit ausreichend Ambition, jedoch ohne jegliche Vision. „I want it all or nothing at all“, singt Springsteen in einem besonders uncharmanten Moment; doch was genau er eigentlich will, wird auf „Human Touch“ nicht klar. Hier wollte jemand etwas Modernes machen, hatte aber keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll – und verlor sich in Macho-Gelaber („Real Man“) und halbgaren Groove-Experimenten („52 Channels“). Im Laufe der Zeit bezeichnete Springsteen das Album selbst als generisch, als nur ansatzweise „releasable“ und erklärte, er wäre sich mit dem Album schon damals unsicher gewesen. Steven Van Zandt, Springsteens früherer Berater und ehemaliger Gitarrist, soll sogar vorgeschlagen haben, die gesamten Aufnahmen zu verwerfen. Wahrscheinlich hatte er recht…

Van Zandt mochte jedoch „Lucky Town“, das andere Bruce-Album des Jahres 1992, und bewies erneut sein Talent als bester Kritiker von Springsteens Werk. Die Platte hat eine lebendige Spontanität, die „Human Touch“ fehlt. Das spiegelt sich auch in der Entstehung von „Lucky Town“ wider: Am Ende der Arbeiten zu „Human Touch“ wollte Bruce Springsteen sein Album eigentlich nur noch um einen Song ergänzen, schrieb also „Living Proof“ und stellte dann fest, dass dieser Song ein völlig neues Gefühl einfängt – weshalb ein weiteres Album hermusste. „By the time I finished the [Human Touch] album, I was at a different place in my life”, erzählte er damals der Los Angeles Times (dazu später mehr). Als Ergänzung zu „Living Proof“ – und als Reaktion auf seine Unsicherheit bezüglich „Human Touch“ – schrieb Springsteen also das gesamte Album „Lucky Town“ und nahm es innerhalb weniger Wochen auf; das komplette Gegenteil zu den langgezogenen Arbeiten an „Human Touch“. Der Entstehungsprozess von „Lucky Town“ war also nicht qualvoll, was eigentlich typisch für den Perfektionisten ist. Anders als bei kompliziert entstandenen Meisterwerken wie „Darkness on the Edge of Town“ (1978) musste er sein Album diesmal nicht finden – nein, es kam einfach zu ihm.

Weil man „Lucky Town“ diese Unbeschwertheit anhört – und man vom pathetischen Bruce Springsteen nunmal anderes erwartet – wurde das Album schnell wieder vergessen. Als ich die Worte „Lucky Town“ letztens gegoogelt hab, tauchte zuerst ein Western-Freizeitpark im österreichischen Großpetersdorf auf; nennenswerte Charterfolge blieben damals aus; gemeinsam mit „Human Touch“ symbolisiert die Platte gewissermaßen das Ende von Springsteens Reihe hochgelobter Meisterwerke. Dass sich der New-Jersey-Held hier nicht von seiner legendären E Street Band, sondern von Session-Musikern aus Los Angeles begleiten ließ, spielte bei der Rezeption des Albums ebenfalls eine Rolle. Wir Bruce-Fans lieben das bombensichere Schlagzeugspiel von Max Weinberg, die frei verlaufenden Klavierpassagen von Roy Bittan. Doch auf „Lucky Town“ fehlt jene E-Street-Power. Diesbezüglich erklärte Springsteen damals der Los Angeles Times: „My idea was basically to have some of the freedom that Neil Young has. Sometimes he plays with Crazy Horse, sometimes he plays with other musicians.“ Gleichzeitig weiß er genau, was die E Street Band im Kontext seines Werks bedeutet: „I‘m able to do something particular with that group of people that is different and something that I‘m not able to do if I‘m solo or on my own. They broaden my musical perspective just by being there“, erklärte er ein paar Jahre später im Interview mit dem australischen Musikkritiker Molly Meldrum. Weil Springsteens Image eng mit der E Street Band verbunden ist, diese auf „Lucky Town“ aber fehlt und Springsteen stattdessen nicht alleine wie auf dem hochgelobten „Nebraska“ (1982), sondern mit irgendwelchen Session-Musikern performt, fühlen sich „Human Touch“ und „Lucky Town“ für viele Fans überflüssig an. Warum soll ich mir das anhören, wenn hier weder die E Street Band noch Springsteen als isolierter Einzelgänger zu hören ist?

„These are not very good albums“, urteilte die Autorin Elizabeth Wurtzel damals in The New Yorker und führte fort: „Listening to them is a bit like looking at photographs of someone else’s vacation: they’re nice, but you don’t care much about them because you weren’t there“. Soll heißen, dass Bruce Springsteen hier den Bezug zu seinem Publikum verloren hätte. Einem reichen Mann, der von seinen glücklichen Familientagen in Los Angeles erzählt, hört man (laut Elizabeth Wurtzel) ungern zu. „Bruce Springsteen’s remarkable intelligence and thoughtfulness led me to believe that he’d always have something new to say. And, to be fair, he does have something new to say on ‚Human Touch‘ and ‚Lucky Town‘. It just isn’t very interesting“.

Falsch! Zumindest im Bezug auf „Lucky Town“… Die Stimmung beider Alben ist grundverschieden; deshalb ist der Kritikpunkt aus der damaligen Rolling-Stone-Review, man hätte lieber die stärksten Songs beider Platten in ein Album zusammenfassen können, völliger Quatsch. Das hätte niemals funktioniert! Nein, „Human Touch“ hätte er womöglich verwerfen sollen – für solch radikale Entscheidungen war Springsteen ohnehin schon bekannt –, um dann nur „Lucky Town“ zu veröffentlichen. Denn, ich sag’s wie es ist: „Lucky Town“ ist großartig – und liefert komplexe Einblicke in die Gedanken des damals Anfang Vierzigjährigen.

Essenziell ist das bescheidene, 39-minütige Album deshalb, weil es für einen Abschnitt in der Karriere von Bruce Springsteen steht, in dem sein Privatleben erstmals so wichtig wie seine Kunst wurde. Bis in die frühen Neunzigerjahre, als Springsteen seine Ehefrau Patti Scialfa heiratete und Vater wurde, war die Musik das einzig Wichtige für ihn: „Them things don’t seem to matter much to me now“, sang 1978 auf „Darkness on the Edge of Town“ im Bezug auf Geld und die Ehe. Sein erster Top-5-Hit, „Hungry Heart“, begann zwei Jahre später mit einem Charakter, der seine Familie im Stich lässt und durchbrennt, weil er nunmal ein „hungry heart“ hat. Durch diese Einstellung war Springseen ein herausragender Künstler, nahm sein persönliches Leben aber irgendwann als unerfüllt war. „I had some victory that was just failure in deceit“, singt er nun im Titeltrack zu „Lucky Town“. Also: Mein Erfolg war eine vertuschte Niederlage.

Das eigene Leben kam Bruce Springsteen also leer vor. „In my case, I wrote a lot about community and relationships, yet personally I lived very internally“, erklärte er im Interview mit der Los Angeles Times. In „If I Should Fall Behind“, dem melancholischsten Song auf „Lucky Town“, heißt es: „You and I know what this world can do“. Springsteen, der damals schon längst mit Depressionen kämpfen musste, hat hier dazugelernt. Er wollte seine Lebensweise verändern.

Und wir durften zuhören. Dass ich Kunst stets mit den Menschen verbinde, die sie erschaffen, hab ich durch’s Studieren von Bruce Springsteens Diskographie internalisiert. Also betrachte ich auch „Lucky Town“ als Kapitel einer fortlaufenden Heldenreise – ein Kapitel, in dem wir unseren Protagonisten nun als zufriedenen, dankbaren Familien-Typen vorfinden. Das ist auf keinem anderen Springsteen-Album der Fall, zumindest nicht in diesem Ausmaß. „I’ve been very, very happy, truly the happiest I’ve ever been in my whole life“, erzählte er damals dem Rolling Stone. Der Grund? Die Liebe. Auf seinem vorherigen Album, dem mittlerweile gefeierten „Tunnel of Love“ (1987), wurden romantische Beziehungen noch als komplexes Schauspiel, als unverständliche Illusion oder gar Lüge porträtiert. Doch auf „Lucky Town“ singt Springsteen nun: „Honey, I can feel the first breeze of summer/And in your love, I’m born again“. Es scheint, als wäre unser Held angekommen.

Dabei sollte es in der Kunst von Bruce Springsteen doch um’s Suchen gehen, und nicht um’s Finden, oder? Wo bleibt der Spaß, wenn unser Protagonist plötzlich keine Angst mehr hat? Funktioniert das überhaupt? „One hates to say that the inspiration for good art is profound sadness, but it seems to be so for Springsteen“, hieß es damals in The New Yorker. Das ist Blödsinn und rührt aus einem generellen Problem, bei dem das Leid gewisser Artists zu hoch gehangen wird. Lasst uns doch wertschätzen, dass Springsteen hier nicht als Außenstehender über häusliche Familienleben schreibt – wie vor allem auf „The River“ (1980) –, sondern von eigenen Erfahrungen dieser Art erzählt. Ist doch auch mal schön, so für zwischendurch. „I got a new suit of clothes and a pretty red rose/A woman I can call my friend“, singt er im Opener „Better Days“. Schön für dich, Bruce! Schön für dich!

Im Bezug auf das schwierige Verhältnis zu seinem Vater erzählte Bruce Springsteen bei seiner Rede zum Einstieg in die Rock and Roll Hall of Fame: „If everything had gone great between us, it would have been a disaster. I would have written just happy songs. I tried that in the early 90s and it didn‘t work. The public didn‘t like it.“ Das ist ein augenöffnendes Zitat, bei dem Springsteen nicht nur die negative Rezeption auf das unbeschwerte „Lucky Town“ aufgreift, sondern auch die Beziehung zum eigenen Vater aus als kreativen Motor anerkennt. Songs wie „Adam Raised A Cain“ (1978), „Independence Day“ (1980) oder „My Father’s House“ (1982) sind großartige Analysen seiner ‚daddy issues‘. Doch „Lucky Town“ ist deshalb so essenziell, weil es hier nicht um den eigenen Vater, sondern um das eigene Vatersein geht. Das symbolisiert einen gewaltigen Schritt – und stellt gewissermaßen ‚Dad-Rock‘ in seiner pursten Form dar.

Vermutlich bin ich als 25-jähriger Student eher ungeeignet für diese Kolumne, weil ich übers Vatersein – anders als übers Dasein als Sohn – überhaupt nichts sagen kann. Dass sich deine Perspektive auf’s Leben völlig verändert, wenn du ein Kind bekommst, hab ich allerdings von meinem Bruder gehört – also kann ich „Living Proof“ (zumindest ein bisschen) begreifen: Durch die Geburt seines Sohnes hätte Bruce wieder den Glauben an sich selbst gefunden, singt Springsteen darin. Wichtig ist zu wissen, dass er und seine Frau Patti Scialfa damals stark darauf geachtet haben, ihren gigantischen Erfolg klein zu halten und vor den Kindern zu verstecken. Da fängt man sicherlich selbst damit an, das eigene Dasein als Rockstar zu vergessen. Dementsprechend macht es Sinn, dass „Lucky Town“ sich so bescheiden anhört. Als würde Bruce Springsteen darauf Pause machen; als würde er ein normaler Typ sein wollen.

Wer erinnert sich an den Mittelteil des besten Actionfilms aller Zeiten, „Spider-Man 2“ (2004), als Peter Parker das Superhelden-Kostüm in die Tonne wirft und seine Rolle als Spider-Man an den Nagel hängt? Er läuft dann grinsend durch die Straßen, weil der ganze Druck endlich weggefallen ist. Statt des munteren Sixties-Klassikers „Rainsdrops Keep Fallin’ On My Head“ – Schlüsselzeile: „Because I’m free/Nothing’s worrying me“ – könnte in dieser Szene auch „Better Days“ von Bruce Springsteen laufen. Der Musiker trägt hier eben nicht das Leid der ganzen Welt auf seinen Schultern, sondern strahlt eine Leichtigkeit aus. Es bringt doch auch nix, sich die ganze Zeit Gedanken zu machen. „These are better days, baby“.

Im Was-bisher-geschah-Teil von „Better Days“ bringt Springsteen seine früheren Probleme auf den Punkt: „It’s a sad man, my friend, who’s livin‘ in his own skin/And can’t stand the company“. Ähnlich wie Peter Parker hatte Springsteen den Bezug zur eigenen Person verloren. Er betrachtete sich als „rich man in a poor man’s shirt“, wie er hier singt, also gewissermaßen als heuchlerisches Pseudo-Sprachrohr der Arbeiterklasse; und im ähnlich aufgelockerten Song „Local Hero“ erzählt der Musiker, wie er Aufnahmen eigener TV-Auftritte sah und sich selbst kaum wiedererkannte. Doch im Laufe von „Lucky Town“ lernt Bruce Springsteen, sich selbst zu lieben.

Aus den Therapiesitzungen, die er damals vertiefte, konnte Springsteen einiges mitnehmen: „When it comes to luck, you make your own“, singt er in „Lucky Town“. Sehr, sehr wahr! Das eigene Glück kommt eben nur, wenn man die Hand danach ausstreckt. Bringt doch nichts, ständig darauf zu warten, dass sich das Leben endlich verändert. „It takes a leap of faith, to get things going“, singt er an anderer Stelle. Das ist gar nicht so weit weg von „Show a little faith, there’s magic in the night“ („Thunder Road“) oder „You can’t start a fire without a spark“ („Dancing in the Dark“), doch auf „Lucky Town“ wurde Springsteens Wunsch nach Veränderung konkretisiert. Verzweiflung und Herzschmerz können auch langweilig werden, erkannte der Songwriter – und fand einen Weg, voranzuschreiten.

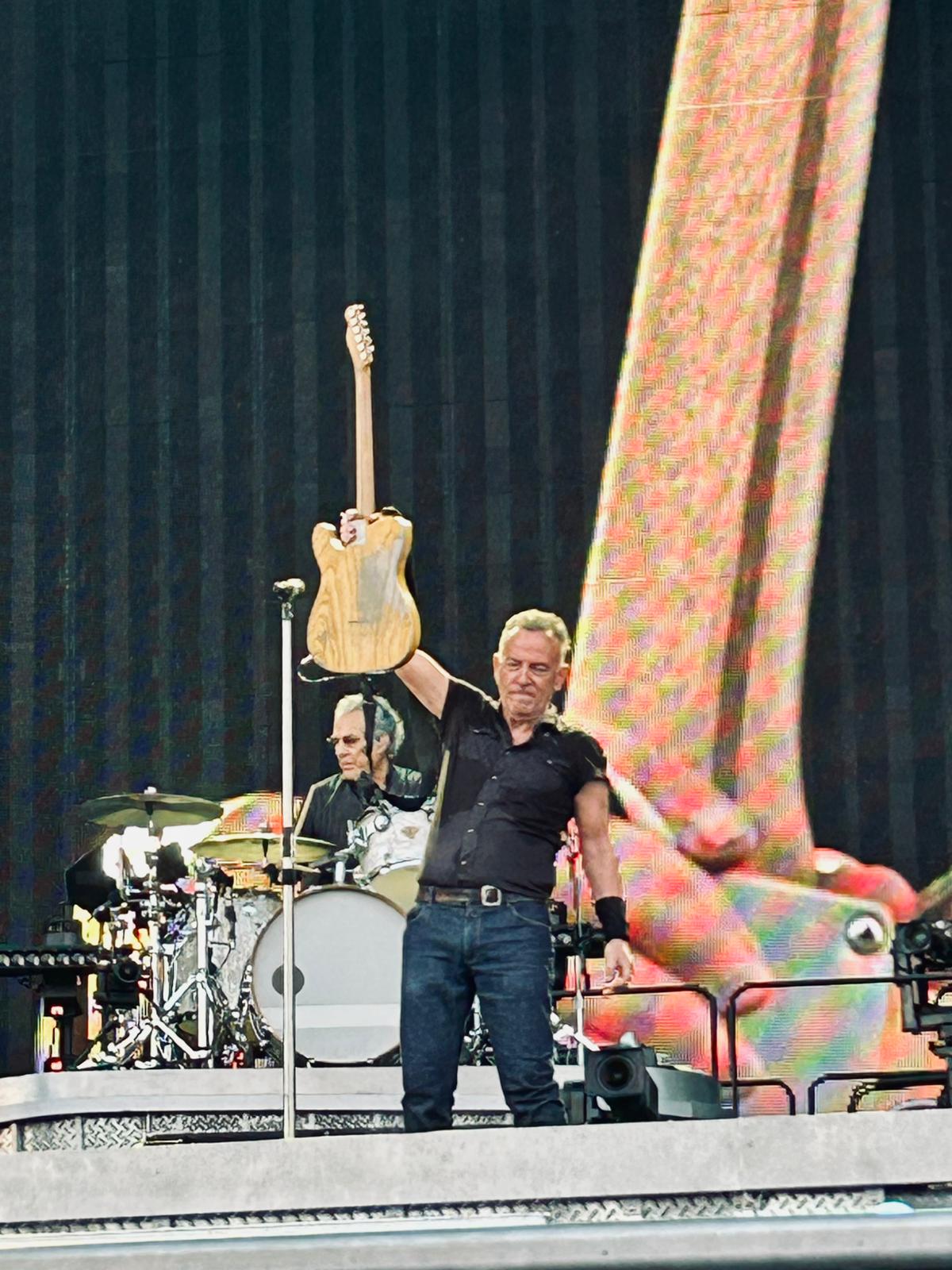

Ich mein – guckt euch an, wie Bruce Springsteen auf dem Albumcover zu „Lucky Town“ aussieht… Chilliger Typ. Der hat alles im Griff. Lass den mal machen. Er wirkt wie jemand, der keineswegs verloren ist, sondern genau weiß, dass sein Moment zurückkommen wird. Und siehe da: Zehn Jahre später erschien das aufgeladene Comeback-Album „The Rising“. Die E Street Band war zurück, und Springsteen wurde erneut zum viel diskutierten Rock-Patronen der USA. Genau wie Peter Parker gegen Ende von „Spider-Man 2“ auch wieder sein Superhelden-Kostüm ausgepackt hat (und Doctor Octopus besiegen konnte).

Wenn ich so überlege, liebe ich die Musik von Bruce Springsteen vor allem deshalb, weil sie so intensiv ist. Selbst „Nebraska“ (1982), seine isoliert aufgenommene Akustikplatte, ist an aufrüttelnder Wuchtigkeit kaum zu überbieten… Dieser extreme Wille, etwas Großes zu erschaffen, ist in Springsteens Werk unüberhörbar. Er singt zwar vom kleinen Mann, will aber ganz nach oben. Wenn er für etwas steht, dann für absolute Kontrolle. Das weiß jeder, der ihn schonmal live gesehen hat: Er kann hunderttauend Zuschauer*innen in seiner Hand halten; er muss nur einmal mit dem Arsch wackeln und Drummer Max Weinberg weiß genau, was das bedeutet. Es existieren Videoaufnahmen aus den Siebzigerjahren, in denen Springsteen im Tonstudio sitzt und fast zu platzen scheint, weil ihm der Sound nicht hundertprozentig gefällt. Doch das kann man sich bei „Lucky Town“ kaum vorstellen. Hier lief das vermutlich eher so ab: „Passt, nehmen wir so! Pack noch einen Chor drauf und dann raus damit! Oh shit, ich muss die Kinder aus der Schule abholen!“ Er ist hier gar nicht darauf aus, Kontrolle auszuüben. In jeder Sekunde scheint ein erfrischendes Lüftchen durch die Songs zu wehen.

Auf „Born To Run“ (1975) war das grundlegende Ziel, abzuhauen. „We’re gonna get to that place where we really wanna go“, sang Springsteen damals voller Sehnsucht und betrachtete diese überwältigende, meist fiktionale Platte als allerletzte Chance zum Ausbruch. Doch auf „Lucky Town“ findet er’s gar nicht mehr so schlimm, zu bleiben; möglicherweise ist die Realität auch ganz nett, denkt er sich. Das Leben ist in „Lucky Town“ kein Kampf, er muss hier nichts beweisen oder alles auf eine Karte setzen. Stattdessen wird das Hemd halb aufgeknüpft, die Sonnenbrille aufgesetzt. Nicht, weil das cool aussieht, sondern weil’s warm draußen ist. Und die Sonne scheint.

„The scars we carry remain

But the pain slips away, it seems“

(Bruce Springsteen im Song „Book of Dreams“, 1992)