Jochen Distelmeyer: “Ich ruf dich in vierzig Jahren noch mal an!”

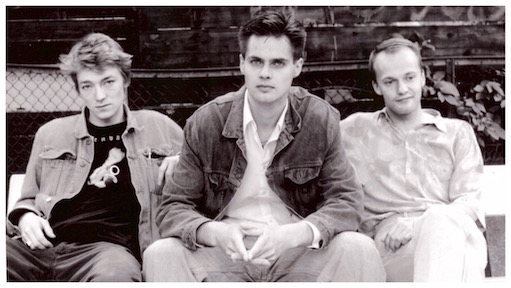

Im Spätherbst 2009 veröffentliche Jochen Distelmeyer sein erstes Soloalbum “Heavy” – und traf Mario Lasar (von dem die einleitende Passage stammt) und Thomas Venker zum Gespräch für Intro über Rock, die Jugend von heute (also dem damaligen heute) und den Bock das zu machen, was einem gerade gefällt.

Anlässlich der heuer erscheinenden Vinyl-Reissues des Blumfeld-Back-Katalogs haben wir das Interview für unsere “Kaput Revisited”-Reihe aufbereitet.

Als vor einigen Wochen der Song “Wohin mit dem Hass?” auf Jochen Distelmeyers Webseite veröffentlicht wurde, waren viele alte Anhänger:innen überrascht von der offensiv auf Rock getrimmten musikalischen Ausrichtung des Stücks. Man hatte nach dem Ende von Blumfeld insgeheim mit einer Hinwendung zu einer lieblicheren Reinhard-Mey-Ästhetik oder zumindest einer deutlicheren Annäherung an Blue-Eyed-Soul-Terrain im Sinne von Prefab Sprout gerechnet. “Heavy” jedoch wird beherrscht von einem dualen, aber nicht oppositionellen Verhältnis zwischen ungestümen Rockstücken à la “Wohin mit dem Hass?” und stromlinienförmig gestalteten, halbakustisch instrumentierten Songs, die eine eher gleitende Qualität entfalten.

Formal betrachtet blenden die Stücke der letzteren Kategorie jede Art von Reibung aus, was einen reizvollen Zustand der Harmonie herzustellen scheint, der jedoch häufig dadurch gebrochen wird, dass die Texte von Verlust und unerfüllten Sehnsüchten handeln. Die Rocknummern sind in textlicher Hinsicht mehr auf durchgeknallte Paranoia fixiert und scheinen noch am ehesten die von vielen verloren geglaubte Verschlüsselungs-Rhetorik wieder aufzunehmen (“Hinter der Musik”), für die Blumfeld zumindest eine Zeit lang standen.

Tendenziell markiert das Album allerdings eine Abkehr von transzendenter Sprache, die einhergeht mit der Umarmung einer weltzugewandten Immanenz. Ein Effekt davon ist, dass das Intimitätspotenzial unverhohlener ausgeschöpft wird. So arbeitet das “ein grundsätzlich präsentes Glücksempfinden” (Jochen Distelmeyer) kommunizierende, “wunderschöne” (ich) “Lass uns Liebe sein” mit einer elaborierten Liebeslied-Rhetorik, die in musikalischer Hinsicht mit einer knackigen Bassdrum kombiniert wird. Interessant ist, dass in die Liebes-Metaphorik ein Wort wie “Lebenslügen” eingeschleust wird (Jochen: “Das ist nicht eingeschleust, ich schreibe nicht strategisch”), das die Vorstellung von Leichtigkeit nicht konterkariert, sondern enorm erweitert. Also doch wieder Transzendenz?

Ich glaube, Jochen Distelmeyers Musik entzieht sich Ausschließlichkeit und Eindimensionalität. Dazu passt, dass sich auch eine zunächst so bescheiden und bodenständig wirkende Zeile wie “Am Ende ist es nur ein Song” (aus “Murmel”, dessen Szenario mich an “Bach, Beethoven, Mozart & Me” von Phil Ochs erinnert) im Grunde als Meta-Kommentar erweist; aber, wie ein Freund neulich meinte: “Überinterpretieren ist langweilig geworden.” Okay. Vielleicht reicht es auch, sich daran zu erinnern, dass Jochen Distelmeyer einst gesungen hat: “Es könnte viel bedeuten” (aus “Tausend Tränen tief”, einem Lied, das letztlich von der universalen Wirkungsweise der neuen Liebeslieder nicht so weit entfernt ist).

Man kann so auch, wenn man will, Hinweise darauf finden, dass das Album an bestimmte Gesten anschließt, die man von Blumfeld kennt. Mindestens drei neue Songs (“Regen”, “Hiob” und “Lass uns Liebe sein”) verweisen auf die Traum-Terminologie, die bereits in “Tics” vom letzten Blumfeld-Album “Verbotene Früchte” anklang (“Die Träume stehen leer”). Was vor siebzehn Jahren als “Traum:2” umschrieben wurde, mündet jetzt in der Aussage “Wir sind geboren, um zusammen zu leben” (“Ob man nicht alleine leben kann? Was ist das denn für ‘ne Frage? Du kannst es ja mal versuchen. Ich ruf dich in vierzig Jahren noch mal an!” – JD).

Alles beim Alten also? Kontinuität galore? Dafür würde neben den gerade dargelegten Hinweisen auch der Umstand sprechen, dass es sich beim Eröffnungsstück “Regen” um ein unbegleitetes A-cappella-Stück handelt, eine Tradition, die an Blumfeld-Stücke wie “Eines Tages” oder “L’Etat Et Moi” anzuknüpfen scheint. Mit dieser Vermutung konfrontiert, gibt sich Jochen Distelmeyer antagonistisch:

Also, um Kontinuität ging es da jetzt nicht. Ich fand, es war die perfekte Form für den Song, und mir gefiel, wie sich das Feedback des folgenden “Wohin mit dem Hass?” aus der Stille herausschält. Dieser Moment war mitentscheidend dafür, “Regen” so zu machen. Mir ist dann erst, als wir im Studio die Reihenfolge der Stücke festgelegt haben, aufgefallen, dass es vorher auch schon so Sprechstücke gab, aber die waren ja nicht, wie jetzt “Regen”, gesungen.

Jochen Distelmeyer trägt ein weit aufgeknöpftes weißes Hemd, eine blaue Anzughose und dazu passende Wildleder-Desertboots. Er hat manikürte Fingernägel, mit denen er manchmal auf den Tisch klopft. Beim Sprechen streut er regelmäßig das seinen Worten Emphase verleihende, fragend intonierte Alexander-Kluge-Ja ein. Soeben hat er sein erstes Soloalbum “Heavy” veröffentlicht. Dass das alte Columbia-Logo reaktiviert wurde (das auch schon das Cover von “Verbotene Früchte” zierte), habe nichts mit Bob Dylan zu tun, erzählt er Mario Lasar und Thomas Venker.

Jochen, wir haben uns etwas gewundert, dass du diesen voluminösen Rocksound so favorisierst. Es ist ja ein sehr spezieller Rocksound. Die Gitarren, die du benutzt, sind sehr interessant, weil sie für einen Sound stehen, den man lange vermieden hat. Mit Ausnahme von “Er”, das an den Gitarrensound erinnert, für den wir in den frühen 90ern Touch And Go so schätzten, fällt der Klang sehr metallisch aus, auch das Schlagzeug ist knallig produziert.

Ah, okay.

Woher kommt dieser Gitarrensound?

Ich habe meinen Verstärker hingestellt, habe meine Gitarre genommen, habe gespielt, es wurde aufgenommen. That’s it. Kann sein, dass ein Stück, “Einfach so”, das nicht auf dem Album enthalten ist, das wir aber immer live spielen und über iTunes erhältlich sein wird, wichtig war für die Annäherung an unsere Interpretation von Rock. Das war so ein Schlüsselmoment, weil mich da “Rock vor Rock” interessiert hatte, der die schamanistische Tradition von Rock wieder aufnimmt, bevor die Musik zu einer elaborierteren Spielart vordringt. “Wohin mit dem Hass?” hat mit seinem lavamäßig schwerfälligen brodelnden Appeal auch noch etwas damit zu tun. Wir haben gedacht, das ist primitive Musik für primitive Verhältnisse.

Also ohne Positionierung zur Zeit?

Oder gerade als Positionierung zur Zeit. Mich langweilt Musik, die sich primär darum kümmert, wie sie sich soundmäßig zur Zeit positionieren kann, weil sie sich zu schnell darin verliert. Solche Musik bringt ihr gesamtes Know-how für derartige Fragen in Stellung und bleibt da stehen. Und da, wo es eigentlich interessant wird, wo Musik ihre Legitimität oder Relevanz bekommt, wird heute nicht mehr gearbeitet.

Strategisch gesehen spielt es aber doch schon eine Rolle, etwas zu liefern, was nicht nur die Alten wie uns mitzieht, sondern auch Leute, die gerade sozialisiert werden, also ein Argument zu liefern für 16-Jährige, sich für einen zu interessieren.

Und was ist das Argument?

Der Sound, die Erlebniswelt.

Genau, die Erlebniswelt. Ich glaube nicht, dass es der Sound ist. Der hält vielleicht zwei Jahre vor, danach ist er egal. Wenn du nur damit beschäftigt bist, den aktuellen Stand des Schlagzeug- oder Gitarrensounds zu erforschen, wer immer den formuliert, dann malst du brav die Malbücher aus, die dir andere vorgelegt haben. Das machst du zwei, drei Jahre, zwei Platten lang, und dann bist du egal. Das ist nicht das, worum es mir bei Kunst und Musik geht. Und ich glaube, auch für die Leute reicht das nicht, um damit zu leben, es reicht höchstens, es in die Sammlung zu packen. Deswegen mache ich genau das nicht. Weil ich ein Vertrauen in Musikalität habe, das beyond Sound geht. Natürlich hat es immer etwas mit Sound zu tun, die Musik soll sich ja auch gut anfühlen. Also, ich finde schon gut, wie elegant neue Bands mit Soundmöglichkeiten spielen können. Aber vielleicht ist es vor allem Ausdruck einer möglicherweise gesunden, aber vielleicht auch einfach zu wenig wagemutigen Vorsicht und Zurückhaltung, sich ins Zentrum der Musik zu begeben. Der Grund, weswegen ihr für eine Musikzeitung arbeitet und ich seit Jahren Musik mache, ist ja nicht der Snaresound. Hoffe ich doch.

In welchem Verhältnis stehen für dich die Rocksongs und die leichter klingenden Stücke zueinander?

Also ich finde, dass der Titel der Platte, “Heavy”, die Verbindung zwischen diesen unterschiedlichen Songs ganz gut klarmacht. Das ist die Klammer, ein Überbegriff, den ich ziemlich gut finde bei diesem Album, weil er die Verbindung zwischen der Wortbedeutung “schwer” und Assoziationen ans “Himmlische”, die so mitschwingen, herstellt.

Ah, “heavenly” / “heavy”! Gar nicht schlecht. War mir noch nicht aufgefallen. Würdest du sagen, dass das Komplexitätsniveau der Texte bei diesem Album niedriger ist? Die Texte scheinen direkter zu sein, was man auch als “heavy” Moment deuten kann, weil die Worte einen unmittelbarer treffen als ein Text, der stärker mit Verschlüsselung und Abstraktion arbeitet. Ein direkt transportiertes Gefühl ist ja für viele schwieriger zu handhaben als etwas, das stark codiert ist.

Vielleicht, ja. Oder Texte, wo man sich selbst auf die Schulter klopfen kann, dass man irgendwelche Referenzen geschnallt hat. Wenn man einen Song nur daraufhin abliest oder versteht, kann es zwar schillernd und flashig sein, aber am Ende des Tages finde ich so was eher langweilig. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die Texte jetzt per se weniger komplex sind. “Hinter der Musik” und “Hiob” fallen mir da als Gegenbeispiele ein. Wie bei der Musik gibt es da durchaus unterschiedliche Ansätze. Aber ich habe mir nicht so einen Kopf darüber gemacht. Ich bin Songwriter und Sänger, und ich habe Bock, das zu machen, mir macht das Spaß. Als die Songs fertig waren und ich gesehen habe, welche Kontraste sie zueinander haben oder was für unterschwellige, nicht ganz so sichtbare Verbindungslinien zwischen ihnen bestehen, hab ich gedacht: Das ist ein Album. Abgefahrenes Album. Fühlt sich gut an. Machen.