“The Long Goodbye”/”Hello Again” – Quo Vadis Musikjournalismus

Intro, Groove und Spex (zumindest) analog eingestellt, während gleichzeitig die Red Bull Music Academy ins Visier der Popkultur-Systemkritik gerät und „DJs for Palestine“ den Nahostkonflikt im Club aufmachen. An traurigen Nachrichten und lebhaften Diskursen mangelt es derzeit wirklich nicht im Popbetrieb. Es wird dabei viel mit moralischen Imperativen und (scheinbar) klarem Wertesystem operiert. Doch wie sattelfest sitzen die in den Sozialen Medien in bester Westernmanier schnell herausgehauenen Meinungen? Und brauchen diese Debatten nicht genau das, was gerade ad acta gelegt wird: eine reflektierte Popkritik, der es um mehr als nur einfache Coolness-Zuschreibungen geht, sondern um die klare Positionierung in den größeren soziopolitischen Zusammenhängen?

Raymond Chandler und Howard Carpendale in einer Überschrift vereint, das muss eine künstliche Intelligenz erstmal gescriptet bekommen. Ein kleiner Trost für das arg gebeutelte Musikjournalisten-Ego angesichts eines dramatischen Stakkatos von Musikmagazin-Einstellungen in diesem Jahr. Allein in Deutschland erwischte es Ende April zunächst die Intro (das Magazin, das ich von 2000 bis 2014 ganze 14 Jahre lang gemeinsam mit Linus Volkmann und einer extrem engagierten, personell sehr stabilen Redaktion und Verlags-Team verantworten durfte), dann Anfang Oktober die Groove, und gerade mal 11 Tage später und mit dem erwartbar heftig-sentimentalen Echo die Spex, das einstige Leitorgan der bundesdeutschen Musikkritik (letztere beide zunächst einmal nur analog, die Webseiten sollen weiter und jetzt erst recht bespielt werden – dazu später mehr).

Raymond Chandler und Howard Carpendale in einer Überschrift vereint, das muss eine künstliche Intelligenz erstmal gescriptet bekommen. Ein kleiner Trost für das arg gebeutelte Musikjournalisten-Ego angesichts eines dramatischen Stakkatos von Musikmagazin-Einstellungen in diesem Jahr. Allein in Deutschland erwischte es Ende April zunächst die Intro (das Magazin, das ich von 2000 bis 2014 ganze 14 Jahre lang gemeinsam mit Linus Volkmann und einer extrem engagierten, personell sehr stabilen Redaktion und Verlags-Team verantworten durfte), dann Anfang Oktober die Groove, und gerade mal 11 Tage später und mit dem erwartbar heftig-sentimentalen Echo die Spex, das einstige Leitorgan der bundesdeutschen Musikkritik (letztere beide zunächst einmal nur analog, die Webseiten sollen weiter und jetzt erst recht bespielt werden – dazu später mehr).

Nun könnte man lapidar „The Times They Are a-Changin’“ in sich hineinmurmeln und Dylan herzitieren:

„ (…) Come writers and critics / Who prophesize with your pen / And keep your eyes wide / The chance won’t come again / And don’t speak too soon / For the wheel’s still in spin / And there’s no tellin’ who / That it’s namin’. / For the loser now / Will be later to win / For the times they are a-changin’. (…)“

Ganz so simpel wollen wir aber die letzten Ausgaben dann doch nicht ins Regal verfrachten. Immerhin werden hier für viele Biografien prägende Medien eingestellt. Und liest man all die Beileidsbekundungen, wundert man sich für einen Moment schon, wie es denn so weit kommen konnte, dass sie immer weniger Leser_innen fanden? Gerade jetzt, wo doch die soziopolitische Dimension endlich wieder mehr eingefordert wird in der Popkultur.

Aber vielleicht ist es ja kein Widerspruch, weil die klaren Haltungen zu den drängenden sozialen und politischen Ereignissen schon längst nicht mehr im Musikjournalismus kultiviert werden.

Das Haus, in dem Lester Bangs starb

Ein erster, naheliegender Erklärungsansatz ist natürlich abseits der sozialen und politischen Handlungsnotwendigkeiten ganz trivial, und doch von nachhaltigem Einfluss, die Demokratisierung und Pluralisierung der Meinungsäußerung im Pop via das omnipräsente Internet. War man als Leser_in in den 1980ern und 1990ern noch auf die wenigen subkulturellen Oasen in der tristen Mainstream-Poplandschaft angewiesen (biografisch gesprochen für mich: John Peel auf dem British Forces Broadcasting Service (BFBS), Klaus Walter mit „Der Ball ist rund“ im Hessischen Rundfunk und die Spex als monatlich erscheinender heiliger Gral des Musikjournalismus) wenn man sich über Musik abseits der Hitparaden und der dort tradierten Werte und Normen informieren wollte (also dem, dem sich der Mainstream der Klassenkamerad_innen hingab), so bekamen diese plötzlich (und entgegen teurer Printimporte) gratis verfügbare, internationale Konkurrenz. Und das eben nicht nur von Journalist_innen, sondern auch von ganz normalen Musikfans und Hobbyautor_innen. Jede und jeder konnte sich plötzlich auf Blogs und in den Sozialen Netzwerken zu neuen Platten, Filmen und Ausstellungen äußern und mit Gleichgesinnt_innen darüber diskutieren – und warum auch nicht, haben wir nicht alle genau aus diesem Drang, sich mitteilen zu wollen, und der Lust am Austausch mit anderen einst angefangen?

Es ist eine Binsenweisheit: Es wird heute viel mehr über Kultur publiziert als in Prä-Internet-Tagen, und es wird auch viel mehr, nennen wir es ruhig mal konsumiert, und nicht gelesen. Dass das nicht per se dort geschieht, wo es vor dem Paradigmenwechsel der Fall war, geschenkt.

Warum auch? Nur weil die Alten a) die ersten waren und b) versierter agieren (ob dem so ist, sei dahingestellt)?

Letztlich ist Musikjournalismus zu einem Markt geworden wie jeder andere auch, und es setzen sich auf dem Markt halt oft die Schrillen und Lauten und Kostenlosen durch, und nicht zwingend die Belesensten und fundiert Argumentierendsten.

Dieses Klagelied will ich hier auch gar nicht anstimmen, sondern vielmehr die Frage in den Raum stellen, ob es denn wirklich so ist, dass die Dinge ein für alle Mal und überhaupt schlechter geworden sind? Vielleicht gilt es ja doch entgegen aller dunklen Rauchzeichen einen anderen Status Quo Vadis zu attestieren, eben gerade weil es doch noch und gerade erst recht viel zu verhandeln gibt – wenn man den Blick weg von rein popistischen Diskursen (ob eine Platte / ein Film / eine Ausstellung nun gut oder schlecht ist) richtet, hin zu den drängenderen kulturellen Debatten unserer Zeit.

The only way is …

„What crisis? Why music journalism is actually healthier than ever“ überschreibt Dave Simpson seinen Artikel zum Zustand des Musikjournalismus, der am 24. Oktober dieses Jahres im The Guardian erschienen ist, und zeichnet abseits der Einstellung der Print-Ausgabe des NME und dramatisch sinkenden Auflagen von Magazine wie Q, Mixmag und Fader eben auch etliche positive Storylines, digital (Pitchfork, Vice Media) und analog (Electronic Sound, Loud And Quiet, Crack).

Wie singt Jarvis Cocker in „Bob Lind“, einem Song seiner Band Pulp, so treffend:

„When you think you’re treading water, but you’re just learning how to drown / And a song comes on the radio telling you that “The only way is down” / You’re out of luck, you’re out of time, get out of here / Your lover just traded you in for the very same model but a much more recent year (…) That’s the time the teardrops start & that’s the time you fall in love again / Yeah, that’s the time you fall in love again.“

Die Nachrufe und Mitleidsbekundungen für Magazine wie Intro, Groove und Spex, sie fallen eben genau deswegen so nostalgisch und tränenreich aus, da hier Lieben (und damit oft einhergehend Jugenden) beerdigt werden. Was aber eben nicht bedeutet, dass keine Liebe mehr gefühlt werden könnte, und sie sich nicht alle doch noch mal neu verlieben könnten.

Ganz im Gegenteil: Musik ist heute für so viele Menschen wie noch nie ein elementarer Bestandteil ihrer Lebenswirklichkeit, ohne den sie oft all den Druck und Ballast des Alltags, den das Leben für einen bereit hält, gar nicht ertragen würden. Musik und die Orte und Menschen, die sie mit dieser verknüpfen, helfen ihnen, Probleme am Arbeitsplatz, aufreibende Familienverhältnisse und nicht zuletzt die omnipräsenten (da von allen Seiten permanent genährten) Zukunftsängste zumindest kurzfristig auch mal zu vergessen, und wieder an der Freiheit zu schnuppern, die das Leben doch auch sein könnte.

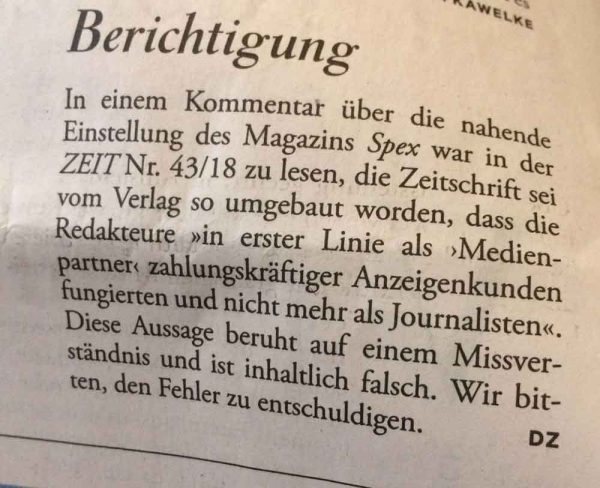

Berichtigte Aussagen

Das macht aber nicht alle zu Leser_innen von Musikmagazinen und schon gar nicht zu Teilnehmenden an popkulturellen Diskursen; vor allem nicht, so lange die Musikmagazine den Paradigmenwechsel, den das von ihnen verlangt, so störrisch negieren, wie es viel zu lange geschehen ist.

Abseits von den vielen verlegerischen Fehlern, die sich am Niedergang der Printausgaben der Musikmagazine (neben dem Markt – also gleichermaßen potentielle Käufer_innen als auch die Anzeigenschaltende Industrie –, diesem launischen Luder, das sich einfach nur noch für das viel jüngere Internet interessiert hat) ablesen und abarbeiten lassen, wir kommen gleich dazu, gilt es den Größenwahn zu attestieren, der einige Medienschaffende plötzlich denken ließ, dass nicht mehr die enge Peergroup die Dialogpartnerin sei, sondern eben das Kapitalismus-Credo gelte, so viele Leser_innen wie nur möglich zu erreichen.

Was jedoch zum Verlust des wichtigsten Kapitals führte, der Leser_innenbindung. Denn ab einer gewissen Zielgruppengröße ist es nunmal nicht so leicht, auch noch einen Werte- und Haltungskosmos zu vertreten. Wer sich aber von Gazetten der Popkultur erhofft, mehr als nur den Blick auf selbige unter Zuschreibungen wie „gut“ und „schlecht“, „cool“ und „wack“ vermittelt zu bekommen, sondern Denkanstöße, die von einem klar ausdefinierten Haltungskosmos zeugen, wem es um das Beziehungsgeflecht zwischen Künstlern und der Welt geht, wurde mit seinen Bedürfnissen mehr und mehr allein gelassen. Ein Haltungskosmos, der einerseits klar definierte Positionen und Handlungen mit sich bringt, die an den Beiträgen ablesbar sind, der sich aber auch langfristig dadurch auszeichnet, dass er all die anderen Stimmen ernst nimmt, und den Dialog mit diesen aufgreift und abbildet. Ein Musikjournalismus, der diese Anliegen berücksichtigt, hat sich tendenziell weniger an den kulturellen Artefakten abzuarbeiten und stattdessen den Blick mehr gen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Prozesse zu richten, die Popkultur prägen, und im Umkehrschluss von ihr geprägt werden.

Nein, ich bin mir sicher: es ist nicht so, dass es keinen Bedarf mehr an engagiertem Musikjournalismus gibt. Ein solcher Musikjournalismus muss sich nur im ersten Schritt von der Idee befreien, dass er stets mit allen gleichzeitig kommunizieren will, und sich (zunächst zumindest) auf eine kleinere, greifbarere Community konzentrieren. Eine, mit der er sich gemeinsam einem Wertekanon verpflichtet fühlt, der eben auch andere Bindungen mit sich bringt als nur die nächste Titelgeschichte zu einem der ewig durchgewunkenen Dinosaurier der Popkultur, da nur diese noch als Kaufanreiz auf dem Cover funktionieren? Gerade jetzt, angesichts der massiven sozialen und politischen Verschiebungen rund um die Welt, gibt es ein großes Bedürfnis nach einem popkulturell definierten Ort, an dem man Kultur als das liest und im Dialog verhandelt, was sie ist: das Rückgrat unserer Gesellschaften.

Sturm & Drang

Die britische Autorin Julie Burchill, die bereits mit 17 Jahren beim NME, dem lange bedeutendsten Popmagazin der Welt angeheuert hatte, angelockt von einer Kleinanzeige, in der nach „hip young gunslingers“ gesucht wurde (übrigens dieselbe Anzeige, auf die sich auch ihr späterer Ehemann und noch spätererer Ex-Ehemann Tony Parsons beworben hatte) ließ den Musikjournalismus nur drei Jahre später schon wieder hinter sich, mit dem lapidaren Kommentar, dass er nur etwas für die jungen Leute sei.

Nun, das ist natürlich in dieser Absolutheit Blödsinn und sagt mehr über ihre eigene Biografie (Wechsel zur so called seriösen Presse, steigende Wertschätzung finanzieller Anreize, Hinwendung zu konservativen Werten und Normen und auch zur Religion) aus.

Denn warum sollte man sich Alterszuschreibungen ergeben müssen?

Ist man nicht genau gegen solche gesellschaftlichen Regeln einst angetreten?

Warum sollte man also etwas, was einen doch so leidenschaftlich antreibt, ad acta legen wie eine ungeliebte Tätigkeit im Dienste falscher Herren?

Der Nachhall des Satzes von Julie Burchill, obwohl von ihr sicherlich nicht so intendiert, dazu kreiste sie auch immer schon viel zu sehr um sich selbst, vibriert unbewusst seit jeher in vielen Verleger_innen-Köpfen (und in denen ihrer Handlanger_innen), die daraufhin über die Flure ihrer einst strahlenden Reiche tigern und die Drohgebärde verbreiten, alle auszutauschen, die über 60, 50, 40, 30, 25 sind (je nach Medium). Pop bedürfe ja eines jungen Personals.

Dass sie es dann am Ende in den seltensten Fällen machen, liegt daran, dass sie gar nicht wirklich denken, die Stagnation oder der Regress ihres Mediums sei wirklich eine Folge von Überalterungen; obwohl natürlich durchaus kritisch die Frage zu stellen ist, ob es nicht doch vielen Redaktionen gut tun würde, junge Kolleg_innen (mit Betonung auf Kolleginnen) im Team zu haben. Aber der Diskurs der Überalterung ist zumeist leider (und auch das ein Grund, warum so viele Titel in Probleme gerieten und geraten) ein Scheingefecht, bei dem es eigentlich um den Widerstand geht, den eine gute Redaktion noch immer gegen Ansagen erwidert, die ihr gegen den Strich gehen. Schließlich ist ein Blatt ja kein Wunschkonzert für das Marketing und Verlagskooperationen – auch wenn das Dagegenhalten oft nicht leicht fällt, wird es doch oft sehr unmittelbar mit drohenden Sparmaßnahmen und gar Entlassungen verknüpft. Und wer will schon Entscheidungen verteidigen, die Kolleg_innen die Stelle kosten könnten?

Doch manchmal muss man sich trotz all dieser bad thoughts, die statt der wichtigeren Modernisierungs- und Ausrichtungsfragen in den Köpfen von Redaktion gepflanzt und zum Rotieren gebracht werden, für den Widerstand entscheiden, schließlich geht es bei den so genannten konstruktiven Impulsen von oben (abseits kurzfristiger Kosmetik der Regression) doch im Kern vor allem um das Öffnen der Tore für die Blattlinien schwächende Inhalte, sei es via durchgewunkene (und verdealte) Themen oder gar über Advertorials eingeschleuste Pseudoinhalte. Wer den Marken übrigens eingetrichtert hat, dass sie damit die Herzen der Konsument_innen erspielen könnten, er sei für immer in die Hölle verdammt; und fürs Protokoll: Jede Marke, die sich in Form eines Advertorial an einen heranschleicht, wird für alle Zeiten von den Leser_innen als befleckt empfunden, true fact.

Die Wahrheit geht deswegen so: Den meisten Verleger_innen fehlt es am Mut zum radikalen Bruch. Warum solle es in diesem Gewerbe anderes als in den anderen zugehen? Und zwar weil sie die Gefahr spüren, dass die ganz jungen Journalist_innen (also jene, die das Potential hätten, um echte, zeitgemäße Veränderungen inspirierend anzutriggern) zu viel Idealismus in sich tragen, und so kaum die Wucht der alltäglichen kleinen und großen Kompromisse ertragen, und diese auch auch gar nicht angemessen (also kundenfreundlich im Sinne der Marketingabteilungen) kanalisiert bekämen, da sie schlichtweg noch nicht abgefuckt genug sind.

Was bei einem solchen Blick auf die Verhältnisse zumeist vergessen wird, das Blatt, die Blattlinie, die Kompositionen der Inhalte, sie sind die eigene Marke und wenn man diese nicht pflegt, dann verliert man die Bindung zu den Leser_innen und die Glaubwürdigkeit für all die drängenden Themen unserer Zeit. Und genau daran kranken viele (Musik)magazine: sie sind inhaltlich derart verwässert, dass Leser_innen mit ihnen ganz sicher nicht mehr eine spezifische Haltung verbinden, schon gar nicht eine, die ihnen eine Relevanz von soziopolitischer Dimension geben würde.

Derselbe fehlende verlegerische Mut, der zum Einbruch der Glaubwürdigkeiten der Redaktionen durch nicht wirklich affine Kooperationen und verwässerte Advertorials geführt hat, er hat die deutschen Verlagshäuser auch den digitalen Wandel verschlafen lassen. Statt die bis Mitte der Nullerjahre doch sehr hoch ausgefallen Gewinne, die Ausgabe für Ausgabe eingefahren wurden, in Inhalte zu investieren, wurden die Blätter mit oft nur einstelligen Prozenten aus dem Umsatz für ihre Inhalte kleingehalten, für Print und Digital und Text und Fotos zusammen selbstredend, und so die Selbstabschaffung im besten Thomas Bernhardschen Sinne vorangetrieben.

Derselbe fehlende verlegerische Mut, der zum Einbruch der Glaubwürdigkeiten der Redaktionen durch nicht wirklich affine Kooperationen und verwässerte Advertorials geführt hat, er hat die deutschen Verlagshäuser auch den digitalen Wandel verschlafen lassen. Statt die bis Mitte der Nullerjahre doch sehr hoch ausgefallen Gewinne, die Ausgabe für Ausgabe eingefahren wurden, in Inhalte zu investieren, wurden die Blätter mit oft nur einstelligen Prozenten aus dem Umsatz für ihre Inhalte kleingehalten, für Print und Digital und Text und Fotos zusammen selbstredend, und so die Selbstabschaffung im besten Thomas Bernhardschen Sinne vorangetrieben.

Das Digitale rutschte dabei immer am stärksten durch, obwohl gerade dorthin alle Bestrebungen hätten zielen sollen – symptomatisch für die Medienwelt auf der Makroebene. So wurden kaum Kapazitäten und – Achtung, Unwort – Human Ressources zur Verfügung gestellt, um die Kompetenzen und die Kontakte für einen zeitgemäßen digitalen Journalismus mit Schwerpunkt auf mehrebigen Erzählformen (Stichworte: Text, Bild, Video, Ton) und Videofeatures zu legen. Doch die Realitäten in den Medienbearbeitungs- und Videodepartments sahen bei Intro, Spex und Groove anders aus, es gab keine ernsthaft so Bezeichenbare. Im Fall von Intro kann ich es ganz konkret sagen: Es gab lediglich zwei oder drei Stellen, je nach Auslegung des Stellenprofils – und das zudem in geradezu schizophrener Aufspaltung innerhalb der Medienholding, die in den besten Tagen acht Titel umfasste. Man braucht nicht viel Weitblick, um zu ahnen, dass man so keine Stock Market-relevante Performance hinbekommt, wie beispielsweise bei der Vice, wo im New Yorker Mutterhaus gefühlt (bei einem Rundgang im Sommer 2014) 30 Videoschnittplätze in Tag- und Nachtschicht bespielt wurden. Und das flankiert von Redaktions- und Managementboards, die mit einer derartigen Tiefenschärfe bei der Beitragsanalyse operieren (während man in Deutschland lange über die Flure laufen kann bis einem Manager – leider bewusst in der männlichen Form geschrieben – begegnen, die die Inhalte wirklich, also wirklich, auch lesen und anschauen und hören). Interessant auch, dass man gerade dort, wo man primär nur effekthascherische Arbeit und kurze Formate vermutete, vermehrt auf längere Erzählnarrative von zehn und mehr Minuten setzte. Es wundert deswegen nicht, dass aus dem Umsonstmagazin (was bei mir übrigens, Lebenslauf bedingt, und im Wissen, dass alle Titel da draußen, also auch solche, die am Kiosk präsentiert werden, zu 80 bis 85 % von Anzeigen abhängig sind, nicht negativ konnotiert ist) Vice ein Geschäftspartner von HBO und CNN werden konnte.

Insofern: viel Glück beim jetzt anstehenden Versuch, groove.de und spex.de auf dem Ascheboden der Printausgaben hochzupimpen. Den verbleibenden Redakteur_innen, Autor_innen und Fotograf_innen sei es gegönnt. Um große Chancen zu sehen, muss man allerdings schon einen ordentlichen Trip werfen.

H.P. Baxxter genießt einen Hamburger (Photo: Katja Ruge)

Fragen wir uns also wirklich, warum so viel jüngere, potentielle Leser_innen von Musikmagazinen (und Musikwebseiten) eher ad hoc runtergeschriebene Postings lesen? Warum sie rudimentäre, viel zu lange (da uneditierte) Podcast hören? Oder auch warum sie stundenlang im Instagram-Video-K-Hole hängen bleiben?

Die Antwort, gestützt durch meine Dozentenerfahrungen am Institut für Populäre Musik der Folkwang Universität der Künste, der Universität Paderborn und der Heinrich Heine Universität Düsseldorf, wo ich Internationalen Musikjournalismus und Künstler_innen-Marketing lehre: Weil sie die ungebremste Leidenschaft und die klare Verortbarkeit der Protagonist_innen an diesen Orten höher schätzen als das perfekte Redigat. Weil sie sich mit diesen Personen eher identifizieren können als mit von x Kompromissen gebuckelten oder von Chefs mürbe gemachten Autor_innen und Redakteur_innen. Und weil sie nicht das Gefühl haben, dass hier professionelle Autor_innen professionellen Journalismus abseits von Überzeugung und soziopolitischer Positionierung betreiben – es ist ja auch schwer zu erklären, warum beispielsweise dieselben Autor_innen gleichzeitig in der TAZ und der Welt publizieren, oder im Focus und SZ, außer natürlich über deren ökonomische Zwänge.

ZAP in allen Lagen

Die Sehnsucht nach klaren Haltungen, sie spricht gleichermaßen aus dem Diskurs um die letzten Zuckungen der Print-Dinosaurier, als auch dem Austausch mit Studierenden.

Doch wann haben sich die Organe der Popkritik von ihrem wichtigsten Attribut verabschiedet? Und trägt wirklich nur der Markt (und als dessen verlängerter Arm die Verlagshäuser) die Schuld, oder müssen auch wir Journalist_innen uns den Schuh anziehen, falsche Prioritäten gesetzt zu haben?

Gerade wenn selbst jemand wie Ulf Poschardt im Nachgang der Spex die Romantik von der Dorfsozialisation heraufbeschwört, mit der diese zu ihren besten Zeiten (seine Jugend, Mitte bis Ende der 80er Jahre) ihn mit Wissen, Codes und ja, Coolness aufgeladen habe, dann fragt sich nicht nur Gereon Klug in einem Facebook-Post, wieso er denn, wenn „das Loblied auf Linkssein und Openmindness so einflussreich war“, jetzt so sehr das Gegenteil repräsentiere und nicht so geblieben sei.

Gute Frage, sagt Gereon Klug selbst – und ich stimme ihm zu. Aber vielleicht hätte Ulf Poschardt in den 1990ern einfach weiter deep in Fanzines wie Zap oder Komm Küssen diggen sollen anstatt … aber Lebenswege verwässern eben zumeist, das ist die traurige Wahrheit.

Haltung ist ein großes Wort. Und es steht oft in unmittelbaren Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die sich den Menschen bieten. Zynisch könnte man sagen, dass viele den eignen und den von ihrem engen (sub)kulturellen Umfelds definierten Werten nur deswegen treu geblieben sind, da eben die Verlockungen nicht angeklopft haben. Haltung und Zusammenhalt waren auch in den nun verklärten, gülden angepinselten 1980er und 1990er Jahren oft nur Pragmatik.

Ein Großteil des Bedeutungsverlustes hat also auch damit zu tun, dass man die eigene Haltung aus dem Blick verloren hat, sei es über permanente Anbiederung am Markt, oder gar über Verkauf der eigenen, mit soviel subkulturell Kapital aufgeladenen Marke an andere, denen es an einem kulturellen Auftrag mangelt. Die Gründe, warum Letzteres so kam, haben viel mit nachvollziehbarer Erschöpfung nach einem langen Kampf gegen die Unwirtlichkeiten der Verleger_innen-Existenz zu tun. Aber auch mit banalen Geldgründen. Wie dem auch sei, auch wenn man mit manchen Entscheidungen der Akteure in der Vergangenheit haderte, so muss man ihnen doch das Recht auf eine individuelle Entscheidung zugestehen. Schließlich müssen andere Menschen nicht so leben, wie ich mir das, ohne ihre Rahmenbedingungen genau zu kennen oder gar zu leben, ausdenke.

Womit wir bei zwei zuletzt heftigst diskutierten Themenkomplexen angekommen sind, die ich in diesem Beitrag mit ansprechen möchte, und zwar da ich sie als symptomatisch für den aktuellen Stand der Diskussionskultur empfinde, dem man das Fehlen von echten Diskursorganen / Musikmagazinen anmerkt – Boiler Room, Pitchfork und Resident Advisor sind dann eben Vieles, aber sie sind keine primär mit Haltungen und soziopolitischen Auftrag verbundene Medien, denen es um die (sub)kulturelle Positionierung geht, sondern eben vor allem um den Marktplatz.

Womit wir bei zwei zuletzt heftigst diskutierten Themenkomplexen angekommen sind, die ich in diesem Beitrag mit ansprechen möchte, und zwar da ich sie als symptomatisch für den aktuellen Stand der Diskussionskultur empfinde, dem man das Fehlen von echten Diskursorganen / Musikmagazinen anmerkt – Boiler Room, Pitchfork und Resident Advisor sind dann eben Vieles, aber sie sind keine primär mit Haltungen und soziopolitischen Auftrag verbundene Medien, denen es um die (sub)kulturelle Positionierung geht, sondern eben vor allem um den Marktplatz.

Es gilt im Positiven zunächst einmal die wünschenswerte und explizit notwendige Revitalisierung des soziopolitischen Diskurses in der Popkultur zu attestieren. Man kann sich nicht länger davon abwenden, dass die Welt um einen herum im Argen liegt. Und so spürt man an vielen Orten den starken Willen, sich zu positionieren und auch zu handeln.

Aber es stößt auf, wie undifferenziert dabei oft argumentiert wird, wie sehr dazu geneigt wird, sich sofort zu äußern, und wie schablonenhaft dabei in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht wird, anstatt eine wirkliche Diskussionskultur zu entwickeln, in der es Grautöne und Farben gibt, und wo es um Austausch und die Definition gemeinsamer Lösungspfade geht und nicht um Anprangern und in die Ecke verbannen.

Ich spreche natürlich von den sehr erregt geführten Diskussionen um die Red Bull Music Academy und „DJs for Palestine“. Beides Themen, über die man lange und argumentreich diskutieren kann, Themen, bei denen es nicht nur die eine gültige Meinung geben sollte, nämlich die eigene, zumal oft binnen Sekunden und ohne sozialen Resonanzraum gebildet, sondern ein Diskursnetzwerk, in dem man respektvoll miteinander umgeht, im Bewusstsein, dass die andere Person, auch wenn sie gerade nicht meiner Meinung ist, doch ein Biotop mit mir teilt. Muss wirklich alles immer ad hoc geschehen? Sind schnelle Likes (und die damit in diesen Fällen verbundene Lagerbildung) wirklich wichtiger als das kritische Abwiegen und die Kultivierung eines gemeinsamen sozialen Ortes?

Bier rein, Bier raus

Fall 1: „DJs for Palestine“, eine dem BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) zuarbeitende Subgruppierung, der es ebenfalls darum geht, Israel über die kulturelle, politische und wirtschaftliche Isolierung zum Umdenken in der Besetzungs- und Besiedlungspolitik in Palästina zu bringen. Ein Ziel, das sicherlich auch viele so teilen, denen diese Mittel jedoch suspekt sind.

Es mutet schon komisch an, beim ersten Kaffee des Tages auf Facebook zu lesen, dass Freund_innen aus aller Welt die Antideutschen im Schnelldurchlauf besser verstanden haben als man selbst nach x diskussionsreichen Jahren, und es irritiert schon sehr, wie die Demut, die wir als Deutsche angesichts unserer grauenhaften Historie zu Recht für immer und ewig im Umgang mit der Welt im Allgemeinen und Israel im Speziellen empfinden sollten, lapidar als etwas Übertriebenes dargestellt wird; oder noch absurder, als etwas, dass man sich als Diskursaxiom anhaftet, um ja nichts gegen Israel sagen zu können.

Nein, so einfach sind die Dinge eben nicht. Vielleicht gibt es ja doch auch Positionen dazwischen, Menschen, die sich das Recht herausnehmen wollen, beide Seiten zu kritisieren, und das mit viel Demut gegenüber der eigenen Geschichte, aber auch mit klarem Blick für die Realitäten, Menschen, die in manchen Punkten mit den Antideutschen konform gehen und in anderen nur den Kopf über diese schütteln.

Ralf Köster, sympathisches Urgestein des Hamburger Golden Pudel Clubs, hat es in einem Post auf Facebook (unter seinem dort gelebten Pseudonym Paul Sonntag, in Anspielung auf die vom ihm seit immer gehostete Sonntagsreihe im Pudel), den er mit einem Foto von sich mit nassgepinkelter Hose (hoffentlich inszeniert) sehr schön auf den Punkt gebracht, in dem er mit sehr persönlichen Worten zum Dialog und nicht zu Frontbildung aufrief:

„Are you against the BDS Boykott? Yes, my Grandparents kill Jews in the KZ, the Holocaust/ Shoah makes me sensible for feeling the wrong feeling und hier rotiert gerade etwas komplett unrund und in die falsche Richtung! Lets talk please, we need a round Table ! Ralf Köster, Sep 2018, Hamburg“.

Er spricht hier an, was doch allen klar sein sollte: Outcalling und Ausgrenzung anderer Künstler_innen, die sich nicht dem Boykott anschließen wollen, kann nicht der richtige Weg sein. Sollten wir stattdeseen nicht lieber eine Toleranz im Umgang miteinander kultivieren, die jedem ermöglicht, selbst seine Entscheidungen zu treffen?

Warum sollten ein Nick Cave oder eine Honey Djon nicht nach Israel reisen dürfen, um dort aufzutreten und für ihre Sicht des Konfliktes argumentativ einzustehen?

Denn letztlich geht es doch allen um das Gleiche: Wir wollen eine Welt in Frieden. Kultur ist so ein machtvolles Instrument, um die Menschen über Grenzen und Haltungen hinweg in einen Dialog zu bringen – wie kann es angehen, dass wir selbst uns dieses entmächtigen wollen und stattdessen die Fehler des Politikbetriebs wiederholen?

Fall 2: Ganz ähnlich gelagert die Causa Red Bull Music Academy. Nach frühen kritischen Stimmen Anfang der Nullerjahre, die sich noch auf einer anderen Eben daran abarbeiteten, ob man als kulturelle Institution generell das Geld einer Marke annehmen dürfe, verebbte der kritische Diskurs lange – einhergehend mit der Hinwendung vieler von der Krise der Musikindustrie gebeutelten Labels und Künstler_innen zu staatlichen Fördereinrichtungen (die ja letztlich auch wie Marken auftreten, ihre Logos auf Plakaten und Tonträgern sehen möchten und zumeist an Exportaussichten der Bundesrepublik Deutschland ausgerichtet sind in ihren Entscheidungen) und anderen auf Kultur setzende Marken, mal mit mehr, mal mit weniger street credibility versehen.

Erst als sich der Red Bull-Inhaber Dietrich Mateschitz 2017 in einem seiner seltenen Interviews menschenfeindlich zur österreichischen Asylpolitik äußerte und einen Duktus Marke Trump ausbreitete, schärfte dies wieder den kritischen Blick gen Salzburg (wo die Firmenzentrale sitzt). Zu Recht natürlich, denn von dort betreibt Mateschitz auch den Boulevard-Fernsehsender Servus TV, der wiederholt rechten Gesinnungen vertretenden Gästen ein Forum bietet, und dort bastelt er an einem Medienprojekt, das den bedeutungsvoll negativ aufgeladenen Titel „Quo Vadis Veritas“ trägt und das dazu dienen soll, in Zeiten von Fake-News „näher an die Wahrheit“ zu kommen.

Die zuletzt im September und Oktober im Funkhaus in Berlin durchgeführte Academy gab dann den Anlass für kritische Berichte in TAZ, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Süddeutsche Zeitung und weiteren Blättern sowie heftigste Social Media-Diskussionen – unter anderem aufgehangen an der kurzfristigen Absage der Teilnahme an der Closing Party der Academy durch die Live from Earth-Posse, zu der unter anderem Yung Hurn, Ticklish und die WOS-Girls gehören.

Die zuletzt im September und Oktober im Funkhaus in Berlin durchgeführte Academy gab dann den Anlass für kritische Berichte in TAZ, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Süddeutsche Zeitung und weiteren Blättern sowie heftigste Social Media-Diskussionen – unter anderem aufgehangen an der kurzfristigen Absage der Teilnahme an der Closing Party der Academy durch die Live from Earth-Posse, zu der unter anderem Yung Hurn, Ticklish und die WOS-Girls gehören.

Ich muss sicherlich nicht betonen, dass der Konsens hier sein sollte, dass man mit jemandem wie Mateschitz möglichst nichts zu tun haben will. Aber rechtfertigt dies die Art und Weise, wie mit der die Academy als eigenständige Firma (mit dem von ihm zur Verfügung gestellten Etat) ausführenden Agentur Yadastar (unter der Leitung von Torsten Schmidt und Many Ameri) und ihrem Team umgegangen wird?

Wer sich mit der Arbeit der Academy ernsthaft auseinandersetzt, wird attestieren müssen, dass diese seit 1988 einen sehr guten Job macht. Ihr geht es explizit darum, junge Musiker_innen mit etablierten Musiker_innen in einen engen Austauschprozess zu bringen. Die Academy ist als ein sozialer, integrativer Ort angelegt, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, abseits von Gender und Nationalität. Sie steht also für eine Identitätspolitik ein, die konträr zu jener von Mateschitz angelegt ist.

Und doch muss man das natürlich nicht gutheißen, dass man unter dem Schirm von Red Bull sozusagen kulturelle Freiheit genießt. Künstler_innen wie Mathias „Munk“ Modica (Betreiber des Labels Gomma) und Matthew Herbert, der bekannt dafür ist, sich mit seiner Musik mit den Marken der globalisierten Welt, ihren Repräsentanten aber auch der Musikindustrie kritisch auseinander zu setzen, positionieren sich seit jeher auf Distanz zur Red Bull Music Academy und gehen keine Kooperationen ein. Fair enough, ihre Entscheidung. Aber genauso muss man doch auch respektieren, wenn andere Künstler_innen sich anders entscheiden, warum auch immer.

Doch stattdessen hat auch hier eine Kultur des Outcallings eingesetzt. In den sozialen Medien werden mit der Red Bull Music Academy zusammenarbeitende Künstler_innen öffentlich konfrontiert, die der Presse dazu kein Interview geben wollten. Es werden aber auch Personen zur Stellungnahme aufgerufen, die einen Arbeitgeber haben, der mit Red Bull zusammenarbeitet (was ganz lapidar bedeutet kann: dass das Getränk im Sortiment geführt wird).

Wollen wir wirklich so unsere kulturellen Debatten führen?

![]() Für mich zeigen diese Beispiele deutlich, wie wichtig es ist, dass wir abseits individueller Diskussionsstränge Orte kultivieren, an denen ein konstruktiver Diskurs möglich ist, ein Diskurs, der nicht zur Lagerbildung beitragen möchte, sondern ein solcher, an dessen Ende man gemeinsam im Dialog die Dinge zum Besseren wendet.

Für mich zeigen diese Beispiele deutlich, wie wichtig es ist, dass wir abseits individueller Diskussionsstränge Orte kultivieren, an denen ein konstruktiver Diskurs möglich ist, ein Diskurs, der nicht zur Lagerbildung beitragen möchte, sondern ein solcher, an dessen Ende man gemeinsam im Dialog die Dinge zum Besseren wendet.

![]() Musikmagazine waren für mich immer ein solcher Ort – und sie können es noch immer sein, wenn es uns gelingt sie einerseits für das digitale Zeitalter endlich konsequent neu zu denken, aber vor allem auch sie wieder mit Haltung aufzuladen. Also den Leser_innen das Gefühl zu geben, von einer ähnlichen Perspektive auf die Veränderungen auf der Welt zu blicken, diesen nicht vorgefertigten Schablonen zu begegnen, sondern mit dem großen Potential von Kultur: der Offenheit für das Fremde und Unbekannte – und mit der Ambition, mit Andersdenkenden in den Austausch zu treten und ein gemeinsames Fundament zu erschaffen.

Musikmagazine waren für mich immer ein solcher Ort – und sie können es noch immer sein, wenn es uns gelingt sie einerseits für das digitale Zeitalter endlich konsequent neu zu denken, aber vor allem auch sie wieder mit Haltung aufzuladen. Also den Leser_innen das Gefühl zu geben, von einer ähnlichen Perspektive auf die Veränderungen auf der Welt zu blicken, diesen nicht vorgefertigten Schablonen zu begegnen, sondern mit dem großen Potential von Kultur: der Offenheit für das Fremde und Unbekannte – und mit der Ambition, mit Andersdenkenden in den Austausch zu treten und ein gemeinsames Fundament zu erschaffen.

![]() Ist dies gegeben, dann ist die Anpassung an die neue digitale Wirklichkeit das kleinere Problem – was aber nicht heißen soll, dass auch das nach wie vor ein Drahtseilakt ist.

Ist dies gegeben, dann ist die Anpassung an die neue digitale Wirklichkeit das kleinere Problem – was aber nicht heißen soll, dass auch das nach wie vor ein Drahtseilakt ist.

Insofern frage ich mich schon, wie es zum blinden Fleck in den Berichterstattungen zu den jeweiligen Einstellungen von Groove und Spex kommen konnte: Gab es wirklich niemanden (auch nicht die Redaktionen), die die Titel übernehmen wollten, um die Printausgaben weiter herauszugeben?

Weil es absurd ist?

Nun, anscheinend nicht, denn so hatte zum Beispiel die Groove zuletzt noch immer eine Verkaufsauflage von um die 12.000 Exemplaren (davon circa 1/4 Abos *) und die Redaktion war gewillt, das Magazin auszulösen und weiterhin leidenschaftlich zu bespielen. Woran scheiterte es also? Am Kaufpreis? Am Ego eines Verlegers, der den letzten Klotz abtragen wollte eines Hauses, das nie seines war? Wahrscheinlich ist die Wahrheit für immer in den Auflösungsverträgen der Redakteur_innen verbuddelt.

Nun kann man sagen, der Venker hat ja leicht schreiben auf Kaput, dem Magazin für Insolvenz & Pop.

Nun kann man sagen, der Venker hat ja leicht schreiben auf Kaput, dem Magazin für Insolvenz & Pop.

Und ich bin natürlich nicht so altersdement, dass ich denke, dass das, was Linus Volkmann und ich hier mit einem tollen Team an ehrenamtlichen Autor_innen, Fotograf_innen und Helfer_innen umsetzen, mehr als nur ein Puzzleteil dessen sein kann, was in der Summe so ein neuer Ort werden könnte, eben kein weiterer Abspielkanal, sondern eine kritische Freundin, die mit einem ihre Gedanken über die Popkultur teilt, nicht immer im Konsens, aber mit der ernstgemeinten Ambition, dass so etwas entsteht, das einem Halt gibt.

Es ist gar nicht so schwer, daran zu glauben, dass das möglich ist – Missy, Wire, Filter, Wetter (um nur einzelne zu nennen), vereinzelte Autor_innen im Feuilleton, der Higher State of Musikjournalismus ist nicht verloren, er muss nur konsequenter bereit sein, sich in vermehrten Maße auf seine soziale und politische Bedeutung einzulassen, und dafür (endlich auch) mit zeitgemäßen digitalen Erzählformen operieren.

Und er braucht dringend die Unterstützung von Außen – frei nach Aphex Twin: „We Care Because You Do“. Es kommt neben vieler anstehender Hausaufgaben auf Seiten der Journalist_innen und Medien auch auf das Bekenntnis der Leser_innen an, mehr als nur den endlosen Stream of Pop und Popoberflächenkritik im gemeinsamen Prozess (er)leben zu wollen. Da (Musik-)Journalisten sowieso kaum mehr an Geld als Antrieb und Belohnung ihres Einsatzes gewohnt sind, kann Aufmerksamkeit schon sehr viel Wirkung generieren.

In diesem Sinne: Danke für die lange Aufmerksamkeit.

Mit Dank an Aida Baghernejad, Sarah Szczesny, Fatma Erkus, Linus Volkmann, Hans Nieswandt und Lars Fleischmann für ihre konstruktiven Anregungen, die in diesen Artikel eingeflossen sind.

* In der Erstfassung des Betrags war von 9.500 Abos die Rede. Diese Zahl beruhte auf falschen Information. Die neuen Zahlen beruhen auf einer Facebook-Replik des Groove-Redakteurs Kristoffer Patrick Cornils.