„Das war kein Gig, das war eine politische Aktion“ Robert Wyatts Bühnen-Comeback

In Brighton trifft sich der linke Labour-Flügel, um bei einem Konzert Geld für den Parteichef Jeremy Corbyn zu sammeln. Paul Weller stellte für den Abend eine Band zusammen. Die Sensation: Er überredete Robert Wyatt zu einer Rückkehr auf die Bühne, vor der dieser mehr Angst hat als Seehofer vor dem Verlust der absoluten Mehrheit. Wyatts Ausrede für sich selbst: „Das war kein Gig, das war eine politische Aktion.“ Diese jedoch verläuft reichlich wirr. André Boße über ein widersprüchliches Event, das die Linke in ihrer strukturellen Glücklosigkeit allerdings gut abzubilden vermochte.

Ganz schön link, der Weller. Ruft bei Robert Wyatt an und fragt, ob er nicht doch noch mal auf der Bühne stehen möchte. Weller weiß: Der Eremit hat Bühnenangst. Nicht nur profanes Lampenfieber – alleine die Vorstellung, live zu spielen, schnürt ihm die Kehle zu. Darum hatte Wyatt vor einiger Zeit verkündet, seine Karriere als Musiker zu beenden. Tätig sein wolle er fortan nur noch als politischer Aktivist. Weller wusste das. Und nutzte das aus. Er wolle Wyatt ja auch gar nicht für einen Gig gewinnen, sondern für eine politische Veranstaltung: „People Powered“, ein Abend in Brighton für Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Party. „Du singst und spielst zwar, aber im Grunde machst du Politik.“

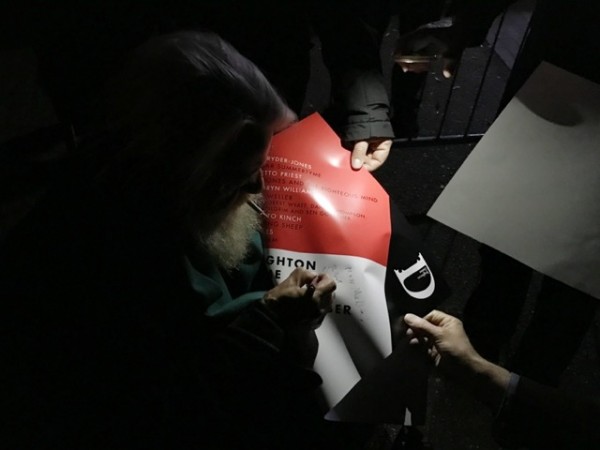

Wyatt sagte zu. Und verfluchte sich selbst dafür, denn die Angst kam natürlich trotzdem. Für die Fans des Musikers, dem zu Ehren es ein eigenes Verb gibt („wyatting“: unbedarfte Ohren mit Klugscheißermusik zur Weißglut zu bringen), war der Auftritt dennoch eine Sensation: Am Freitag vor dem vierten Advent ließ sich der 71-Jährige, der seit seinem Fenstersturz 1973 im Rollstuhl sitzt, von seinem Sohn auf die Bühne einer Halle in Brighton fahren. Er nahm Platz am Keyboard, seine Trompete hatte er auch dabei. Zudem auf der Bühne: Paul Weller und Bassist Danny Thompson. Die Männer spielten ein knappes Dutzend Lieder, Wyatt sang seinen „Blues in Bob Minor“, angelehnt an Dylans „Subterranean Homesick Blues“. Zum Abschluss gab er „September In The Rain“, ein Klassiker, gesungen auch von Sinatra und Doris Day, Rod Stewart und Norah Jones. Doch Wyatts Version ist natürlich die beste: die hohe zerbrechliche Stimme, das leichte Lispeln, diese unerreichte Zärtlichkeit! Über Politik verlor Wyatt auf der Bühne kaum ein Wort. Weller sagte dazu gar nichts. „Werd’ doch mal wütend, Weller“, forderte jemand im Publikum. „Wir sind nicht hier, um wütend zu sein. Sondern um Musik zu machen“, fluchte er zurück. So ist das also, wenn heute Pop und Politik zusammentreffen: Sie teilen sich zwar eine Bühne, wollen aber möglichst nichts miteinander zu tun haben.

Um es kurz zu erklären: Labour-Chef Jeremy Corbyn ist bei vielen seiner Parteikollegen schrecklich unbeliebt. Er ist ihnen zu links, zu schnoddrig. Kurz: Kaum jemand glaubt, dass Labour mit ihm eine Wahl gewinnen kann. Es gab bereits einige Umsturzversuche, doch alle scheiterten, denn: Die Basis liebt Corbyn. Weil er eben links ist. Und schnoddrig. Seit einigen Monaten laufen dieser Partei mit dem sonstigen Hipness-Faktor der deutschen SPD junge Briten die Bude ein. Es ist ein bisschen wie bei Bernie Sanders in den USA: Die linke Jugend sieht in Corbyn eine Figur, die wirklich etwas bewegen will – und zwar nicht nur für die eigene Karriere, sondern für die Leute da draußen. „Er öffnet Türen und hat damit eine Welle in Bewegung gesetzt“, sagt Robert Wyatt zu Corbyn, als wir ihn fragen, was den Labour-Chef auszeichnet. Weil der Politiker kein Geld von Spendern aus der Großindustrie oder der Finanzwelt annimmt, schloss sich Weller einer Idee der innerparteilichen Bewegung „Momentum“ an: Mit einer Serie von „People-Powered“-Konzerten soll Geld für Corbyn gesammelt werden. Der Abend in Brighton ist der Startschuss.

Neben Wyatt und Weller spielen unter anderem Temples und Stealing Sheep, zum Finale singen die scheinbar unzerstörbaren The Farm ihren Gassenhauer „All Together Now“. Bevor die alten „Madchester“-Recken auf die Bühne stampfen, hält Jeremy Corbyn eine Rede. Kurz – aber nicht knackig. Wer den Mann nicht kennt, würde ihn für einen übermotivierten Gemeinschaftskundelehrer halten. Corbyn hält ein paar hastig bekritzelte Zettel in der Hand, spricht aber zumeist frei über dies und das und nichts Konkretes. Immer wieder poppen die Kernbegriffe auf: Zusammenhalt und Gerechtigkeit, Veränderung und Hoffnung. Corbyn lobt Weller. Corbyn lobt The Farm. „Alles einzigartige Künstler.“

Weller und Wyatt bekommen davon nichts mit. „Meine Enkelin hat die Rede mit ihrem kleinen Telefon aufgezeichnet“, sagt Robert Wyatt später, der lieber Backstage Zeit mit seiner guten alten Freundin Julie Christie verbrachte. „Vielleicht höre ich mir sie später noch mal an.“ Wird er wohl nicht, denn es gibt sicherlich Wichtigeres zu tun.

Der Abend von Brighton zeigt gebündelt auf, warum es zwischen Pop und Politik so sehr kriselt. Das Popherz schlägt links, das werden auch die rechten Hipster von der Identitären-Bewegung nicht ändern. Darum gelingt es Donald Trump auch nicht, jemand anderen als Kid Rock oder Meat Loaf für seine Amtseinführung als Präsidenten zu gewinnen. Der Populismus jedoch ist die Stärke der Rechten. Man versammelt sich gerne, schaltet den Kritikmodus ab, gibt sich der Gemeinschaft hin und drischt aufs Establishment ein. Die Linke kann das nicht. Besser: nicht mehr. In den 80ern ging das im Königreich noch sehr gut: Thatcher hieß das Feinbild. Es lohnte sich zu kämpfen, gegen den Falklandkrieg, für die Rechte der Gewerkschaften und Bergarbeiter. Die Bewegung „Red Wedge“ unterstützte linke Labour-Köpfe wie Neil Kinnock und Ken Livingstone. Weller war damals schon mit dabei, dazu Billy Bragg und Lloyd Cole, Prefab Sprout und The Smiths, Madness und The The, Sade und Spandau Ballett. Interessant: Wyatt fehlte damals, er galt als Kommunist. Und damit als zu extrem. Aber er hatte einen der wichtigsten Songs der Bewegung gesungen: „Shipbuilding“, ein Stück von Elvis Costello, das die zentrale Frage stellt: „Is it worth it?“ Es geht dabei nicht um den Krieg an sich. Sondern um den Aspekt, dass die britische Rüstungsindustrie Kriegsgeräte für den Krieg vor den Falklandinseln produzierte. Im Südatlantik starben die Soldaten. In Großbritannien sorgte der Krieg für Jobs und Wohlstand: „A new winter coat and shoes for the wife/ And a bicycle on the boy’s birthday.“

„Ich wünsche mir heute Abend diesen Song“, sagt Andrea, knapp 60. Sie ist mir ihrem Mann gekommen, beide Labour-Stammwähler – „weil sonst nichts in Frage kommt.“ Die beiden waren schon zu „Red-Wedge“-Zeiten dabei. In den dekadenten 90ern, als die bekoksten Gallaghers in Downing Street beim machtbesoffenen Tony Blair den Erfolg von New Labour feierten, lebte Andrea in Spanien. Jetzt ist sie mit ihrem Mann wieder in England – und der politischen Verzweiflung nahe: „Ich vermisse die Differenzierung.“ Brexit, Trump – es gewinnen einfache Lösungen, die Folgeprobleme einfach verschweigen. „Dabei zeigt der Text von ,Shipbuilding’ doch, dass alles zwei Seiten hat. Dass zum Beispiel ökonomischer Erfolg immer auch seine Schattenseite besitzt, weil andere darunter leiden müssen – Nationen, Arbeiter, die Umwelt.“

Die Linke liebt Differenzierungen. Der Zeitgeist verlangt dagegen nach einfachen Antworten auf unglaubliche komplexe Fragen. Einen linken Populismus zu entwickeln, ist daher so schwierig, wie einen kalorienreduzierten Neujahrsbraten zuzubereiten. Corbyn versucht es. Aber es zündet nicht. Weller und Wyatt ahnen das – und bekennen sich auf der Bühne zur Musik, aber nicht zur Parteipolitik. Die Wut ist vorhanden, aber beide möchten sie nicht auf der Bühne loswerden.

Und würde das überhaupt was bringen? Robert Wyatt muss es wissen. 72 Jahre alt wird er Ende Januar. Er raucht weiter Kette, ist seit mehr als 40 Jahren mit Alfreda Benge verheiratet: Ehefrau, Muse, Managerin, Schutzengel. Wyatts ist voller politischer Theorien, traumhafte Liebeslieder hat er auch geschrieben, mit Zeilen wie „you’re terrific when you’re drunk“ und „you’re madness fits in nicely with my own“. Also, Pop und Politik – geht da was? „Ich weiß nicht, ob Musik eine nützliche politische Aktivität ist“, sagt er. „Nehmen wir Nationalhymnen, bewirken sie etwas? Oder Liebeslieder, funktionieren sie? Kirchenlieder, erfüllen sie einen Sinn? Verhelfen die Fangesänge im Stadion der Heimmannschaft zum Sieg?“ Er denkt kurz nach. Dann sagt er: „Vielleicht wärmen Lieder nur unsere Herzen.“ Das ist schön. Aber die Welt ist derzeit wohl zu kalt, um damit Wahlen zu gewinnen.