WE BETTER TALK THIS OVER #11: „HAIL TO THE THIEF“ VON RADIOHEAD (2003)

Credit: Leander Schmäing

„WE BETTER TALK THIS OVER” IST DIE KAPUT-KOLUMNE VON LENNART BRAUWERS, IN DER UNTERBEWERTETE, OFT ÜBERSEHENE (ODER GAR VERHASSTE) ALBEN GEFEIERTER BERÜHMTHEITEN BESPROCHEN UND NEU EINGEORDNET WERDEN. SCHLIESSLICH KANN SICH DER BLICK AUF MUSIK VERÄNDERN, JE ÄLTER SIE WIRD. ALSO: EXTREM VIEL GROSSARTIGES FINDET ZU UNRECHT KAUM BEACHTUNG – DARÜBER SOLLTEN WIR NOCHMAL REDEN.

„What the hell, we’ve got nothing more to lose“

(Thom Yorke im Song „Backdrifts“)

Gemein gesagt ist die Diskografie von Radiohead derart perfekt, dass sie fast keinen Spaß mehr macht. Ihr Gesamtwerk spricht gegen das, wofür diese Kolumne eigentlich steht. Denn hier ist kein Platz für vergessene Perlen – alles baut aufeinander auf, reagiert gekonnt auf das Vorangegangene, jedes Album wurde sorgfältig konzipiert und nimmt seinen Platz in dieser einwandfreien Geschichte ein. Selbst das oft kritisierte Debütalbum „Pablo Honey“ stellte den optimalen Startpunkt dar, positionierte Radiohead als klares Produkt der ‚edgy nineties‘ und ließ sie anschließend dagegen rebellieren; auch das ebenfalls unterschätzte „The King of Limbs“ war im Jahr 2011 der genau richtige Schritt zum bewusst Minimalen, die bestmögliche Antwort auf das himmlische Meisterwerk „In Rainbows“.

Nicht einmal die Diskografie der Beatles ist derart makellos! Wäre man noch gemeiner, könnte man sagen, Radiohead hätten in ihrer Karriere meist einen – ähm – Stock im Arsch gehabt. Das ist nur Musik, Thom. Mach dich mal locker…

Darf ich vorstellen (obwohl’s eh jeder kennt): „Hail to the Thief“, das ausnahmsweise mal offene, keineswegs perfekte, für mich aber meistgehörte Radiohead-Album. Ein „anti-masterpiece“, wie es im Online-Musikmagazin Pitchfork bezeichnet wurde.

Dass es schwer fällt, überhaupt eines ihrer Alben als unterschätzt zu bezeichnen, liegt an den anstrengenden Online-Fans dieser Band. Sie sind obsessiv, werten selbst jede Bassnote von Colin Greenwood als orwellianisches Statement, haben bereits jede Radiohead-Platte totanalysiert und kritisiert und dann wieder gefeiert. Der nervige, meist männliche Radiohead-Fan, der sich natürlich nur für herausragende Musik interessiert, ist längst zum Meme geworden. Bitte nicht falsch verstehen: Ich selbst war lange dieser Klischee-Typ, wollte jedem Halbbekannten die hypnotisierende Wirkung von „In Rainbows“ erklären, unterteilte die Menschheit in eine „OK Computer“- und eine „Kid A“-Fraktion. (Wer diese Aufteilung erklärt haben möchte, darf gerne anrufen!) Jedenfalls existiert kaum ein Act, über den mehr Nerd-Kram ins Internet gefeuert wurde.

Doch „Hail to the Thief“, das sechste Album von Radiohead, geht weiterhin oft unter. Bei Fan-Diskussionen um ihr bestes Werk wird es kaum genannt. In der Retrospektive bezeichnete Pitchfork die Platte als überlang und uneinheitlich, in The Guardian wählte man im Bezug auf „Hail to the Thief“ jenes Wort, das für alle Radiohead-Fans eine Beleidigung darstellt: „orthodox“ – denn Konventionalität wird gemeinhin als Erzfeind dieser Gruppe wahrgenommen. Im Podcast Bandsplain wurde das Album als „lowest point“ ihrer Karriere abgestempelt. Das britische Musikmagazin NME erklärte damals, man hätte es mit „a good rather than great record“ zu tun.

Ähm – was?!

Was spannend ist: Radiohead sehen das auch so, sie mögen „Hail to the Thief“ selbst nicht; auch ihr Produzent Nigel Godrich meinte im Interview mit NME, dass es sein „least favourite of all the [Radiohead] albums“ sei. Der Hauptgrund für ihre schlechten Gefühle gegenüber dem Album bleibt, dass „Hail to the Thief“ nicht konzentriert genug wäre. Mit 14 Songs sei es schlichtweg zu lang. Man hätte die Platte auf zehn Highlights runterkürzen müssen, findet Gitarrist Ed O’Brien. „I think we lost people on a couple of tracks and it broke the spell of the record“, meinte er 2008 im Interview mit Mojo, während Bassist Colin Greenwood ein paar Songs für unfertig hält. Thom Yorke veröffentlichte sogar eine alternative Tracklist, für welche u.a. die charmanten Highlights „A Punchup at a Wedding“ und „Backdrifts“ gestrichen wurden (beide fehlen auch auf dem 2025 veröffentlichten Live-Album „Hail to the Thief: Live Recordings 2003-2009“).

Spinnt der? Auch hier könnte man gemein sein: „I try to sing along, but I get it all wrong“, singt Yorke im Opener „2 + 2 = 5“. Er meint damit natürlich was anderes – zur politischen Ebene später mehr –, trifft den Nagel aber auf den Kopf.

Sowohl die Band als auch sämtliche Kritiker*innen scheinen zu übersehen, dass man „Hail to the Thief“ so gerne hört, gerade weil es nicht perfekt ist – und dadurch weniger Druck darauf lastet. Als ob ich „OK Computer“ kurz beim Kochen anmache… „Kid A“ auf dem Weg zur U-Bahn? Respektlos dem Album gegenüber. „In Rainbows“ schmeiß ich doch nicht an, wenn ich mal eben unter die Dusche hüpfe (außer ich bin ultrabreit).

Auf „Hail to the Thief“ fühlen sich die musikalischen Entscheidungen nicht so an, als würden Radiohead damit Eisberge verschieben wollen. Das Ziel war kein „big creative leap or statement“, wie sie selbst sagten, sondern „direct music, quick, not thinking about it too much, just letting things happen“. So erklärte Yorke ihre Arbeitsweise im Interview mit der Los Angeles Times. Ich muss hier immerzu an ein jüngeres Zitat von Jonny Greenwood denken, das er im Kontext von The Smile sagte, seiner neuen und weniger aufgeladenen Band mit Thom Yorke: „I’ve always said I’d much rather the records were 90 percent as good, but come out twice as often, or whatever the maths works out on that.“

Im Jahr 2003 hat Greenwood also seinen Willen bekommen, wodurch „Hail to the Thief“ einen so draufgängerischen Vibe hat: Den kurzen Ausraster-Part in „We Suck Young Blood“ hätte man beim intensiveren Editieren vielleicht weggeworfen, doch ich würde ihn nicht missen wollen; mir gefällt, dass sie „I Will“ kaum angepackt haben und schlichtweg als Solo-Track von Thom stehen gelassen haben; das chaotische Elektro-Ende von „Sit Down, Stand Up“ gehört gleichzeitig zum Lächerlichsten und Geilsten, was Radiohead je produziert haben – ich liebe diesen schmalen Grad zwischen Genialität und Selbstüberschätzung. Für einen kurzen Moment waren Radiohead also Macher, keine Denker. Das zeichnet „Hail to the Thief“ aus.

Das Album wurde damals sogar als verhältnismäßig aufbauend bezeichnet, was mehr über das melancholische Sadboy-Image von Radiohead als über die tatsächliche Musik auf „Hail to the Thief“ aussagt. Denn letztlich steht die Frage im Raum, wie motivierend ein Album sein kann, auf dem der epischste Moment aus den Worten „We’re just accidents waiting to happen“ besteht… Aber naja: Radiohead wollten jedenfalls eine Platte machen, bei deren Entstehung sie sich ausnahmsweise verstehen würden. Also ging’s für die Aufnahmen ins sonnige Los Angeles; dem Ort auf der Welt, der am wenigsten zu Radiohead passt. (Ja, Thom hasste es dort.) Die Produktion sollte zügiger gehen, also arbeitete die Band an einem Song pro Tag und fokussierte sich eher auf Live-Takes als auf Overdubs. Die Songs wurden diesmal nicht mit einem Skalpell, sondern im Proberaum erarbeitet. Als Band. „There‘s a lot of joy in five people playing in a room, which hasn‘t happened for a while“, erklärte Ed O’Brien. Thom Yorke sah die Sache ähnlich: „Good music is a joyful thing. No matter if it‘s slow or what some people call depressing. When it works, it‘s joyful. And I’ve sort of discovered that.“ Es ging also darum, eine gewisse Form von Freude wiederzufinden, die bei „Kid A“ (2000) und „Amnesiac“ (2001) fehlte. Wär ja schön, wenn das Ganze nicht nur genial wird, sondern auch Spaß macht.

Ein großer Teil des Narrativs um „Hail to the Thief“ war, dass Radiohead ihre E-Gitarren ausgepackt, ihre Verstärker aufgedreht haben – Dinge, auf die Thom Yorke während „Kid A“ und „Amnesiac“ geradezu allergisch reagiert hat. Damals wollte er, dass seine Band nicht mehr nach einer Band klingt, sondern nach elektronischen Warp-Acts wie Aphex Twin oder (meinen heißgeliebten) Boards of Canada. Doch nun war’s wieder okay, zu rocken – also wurde die Platte schnell als „Back to the Roots“-Move mit Live-Feeling positioniert. Radiohead spielen diese Karte radikal aus, inszenieren ihre wiedergefundene Rockigkeit als eine Art Comeback: Opener „2 + 2 = 5“ beginnt mit dem Einstöpseln einer Gitarre, erzeugt dann eine brodelnde Stimmung und explodiert schließlich in aggressives Moshpit-Geballer. Es ist fast, als würden sie lautstark fragen: Habt ihr uns vermisst?!

Credit: Leander Schmäing

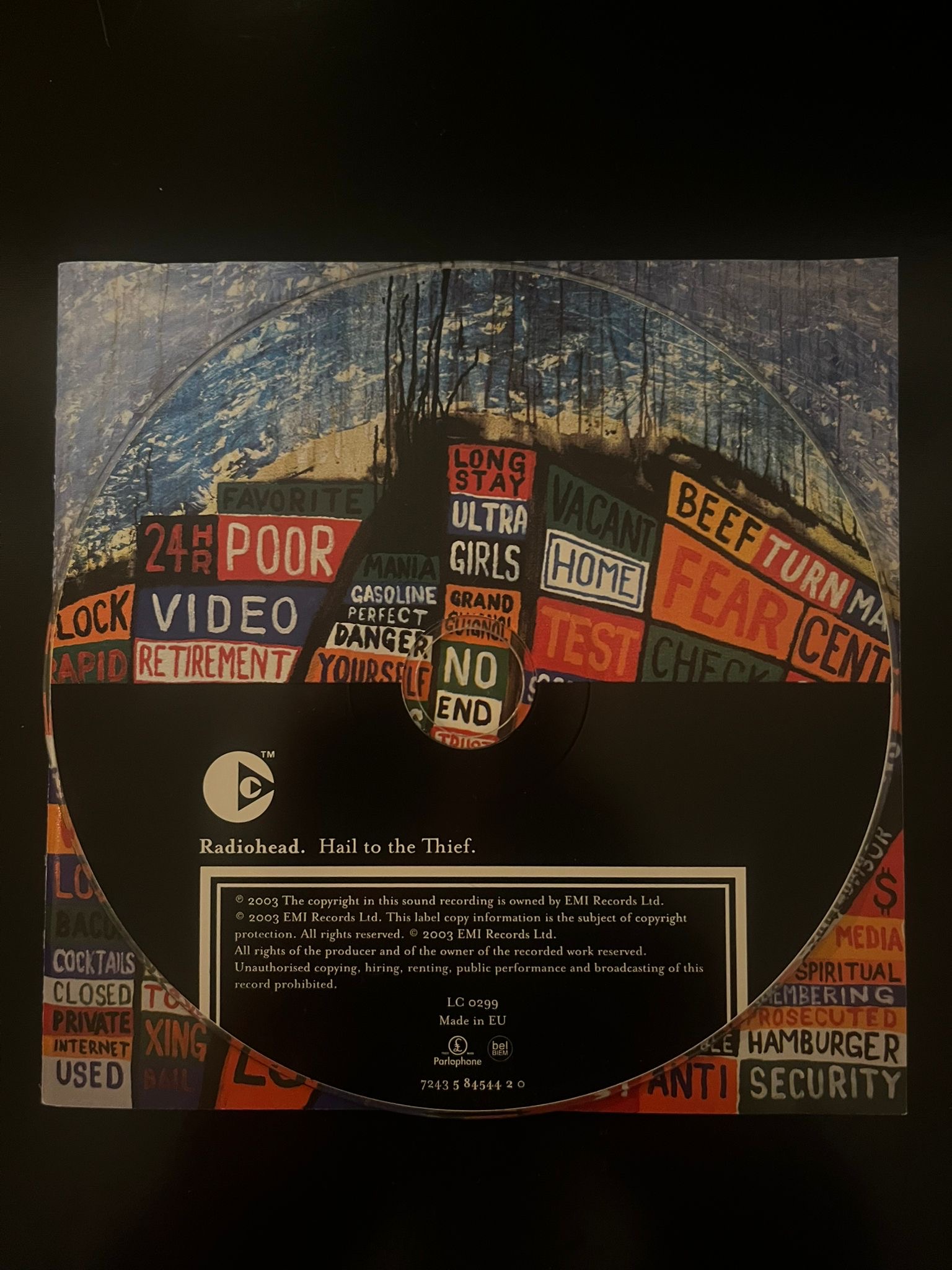

„Hail to the Thief“ ist also ein typisches ‚Return to form‘-Album, kann jedoch auch als weitreichende ‚Guck mal was wir alles können‘-Platte betrachtet werden. Schon das fragmentarische Frontcover, das aus einem Haufen kleiner Stichworte besteht, ist natürlich als Kommentar auf unsere kapitalistische Slogan-Welt gemeint, deutet aber gleichzeitig auf die uneinheitliche Kleinteiligkeit des Albums hin. Im Sinne von: „Hail to the Thief“ als Radioheads ‚White Album‘. Ähnlich wie es 1968 bei den Beatles der Fall war, ist „Hail to Thief“ eine Art Portfolio von allem, was Radiohead so können.

Die Band wollte sich nicht neu erfinden oder etwas Brandneues erschaffen, auf vorherige Platten oder musikalische Trends reagieren, sondern schlichtweg wie Radiohead klingen. Heißt: Diese Melodien zwischen Komplexität und Eingängigkeit, ebenso dystopische wie ultraemotionale Lyrics, eine Mischung aus gitarrenlastiger Rockinstrumentierung und elektronischen Einflüssen. Dementsprechend hat das Album finalisiert, wie wir Radiohead heute wahrnehmen – und überhaupt erst möglich gemacht, dass die Gruppe im Jahr 2025 eine so karriereumfassende Reunion/GreatestHits-Tour spielen kann. Weil es (sogar für Radiohead) okay ist, einfach nach sich selbst zu klingen; den Leuten das zu geben, was sie erwarten.

Der Katalog von Radiohead lässt sich in drei 3er-Blöcke unterteilen. Zuerst ist da ihre Trilogie an Nineties-Alben, die einen beeindruckenden Reifeprozess darstellt: Der charmant-eintönige, pubertäre Alternative-Rock auf „Pablo Honey“; der nach innen gerichtete Quasi-Britpop von „The Bends“; der Schritt zur sozialkritischen und vor allem ausgetüftelten Kunstrock-Perfektion mit „OK Computer“. Im zweiten Block ihrer Karriere hat die Band vorerst eine Antwort darauf gesucht, was man als Nächstes macht, wenn man (mit „OK Computer“) die bestmögliche Version eines Art-Rock-Albums veröffentlicht hat. Ihre Antwort: Eine genreübergreifende Hinwendung zum extrem Experimentellen, eine bewusstseinserweiternde Schaffensphase voller Radikalität, die mit „Kid A“ und „Amnesiac“ in gleich zwei Platten resultierte. Beendet haben sie diesen Block schließlich mit „Hail to the Thief“, das die Integration ihrer neuen Einflüsse in ihren eigentlich Kunstrock-Sound repräsentiert; doch dazu gleich mehr. Block Nummer 3 lässt sich jedenfalls als neuer, spiritueller Karriereabschnitt von Radiohead beschreiben und beginnt mit ihrem allerschönsten Album, „In Rainbows“, das so wohltuend wie eine 42-minütige Atemübung wirkt. „The Kings of Limbs“ von 2011 war in seiner bescheidenen Momentbezogenheit ähnlich, wenn auch deutlich aneckender, und 2016 veröffentlichte die Band mit „A Moon Shaped Pool“ ein tiefmelancholisches Trauerwerk – womöglich sogar einen besinnlichen Abschluss ihrer gesamten Diskographie.

Zurück zu „Hail to the Thief“. Nach der rigorosen Waghalsigkeit von „Kid A“ und „Amnesiac“ symbolisiert das Album – wie gesagt – die Integration ihrer frisch gewonnenen Klangmöglichkeiten in den eigentlichen Radiohead-Rocksound. „Backdrifts“ sowie das Highlight „The Gloaming“ kombinieren ihre neuen IDM-Einflüsse mit greifbaren Strukturen. Songs wie „Sail to the Moon“ und „We Suck Young Blood“ haben hingegen ein bedrohliches Jazz-Feeling, welches die Band zuvor mit „Pyramid Song“ (2001) erarbeitete, sind insgesamt aber leichter verständlich als alles auf „Amnesiac“. Mein aktueller Lieblingssong des Albums, „Where I End and You Begin“, arbeitet zwar (größtenteils) mit klassischen Rockinstrumenten, ist aber genauso tanzbar wie elektronischere Groove-Tracks auf „Kid A“. Man muss die Radiohead-Ära um „Kid A“ und „Amnesiac“ also nicht als kurze Phase, sondern als wirkungsvollen Lernprozess verstehen – als tatsächliches Verinnerlichen, nicht als Bulimielernen. Die Erkenntnisse der frühen Nullerjahre haben Radiohead also weitergetragen und zum natürlichen Bestandteil ihrer Musikästhetik gemacht.

Wenn ich also „OK Computer“ höre, dann höre ich „OK Computer“. Wenn ich „In Rainbows“ höre, dann höre ich „In Rainbows. Doch wenn ich „Hail to the Thief“ höre: dann höre ich vor allem Radiohead.

Dass für jeden Songtitel ein Alternativtitel existiert („Backdrifts“ heißt auch „Honeymoon is Over“, oder „Scatterbrain“ auch „As Dead as Leaves“ u.s.w.), zeigt eine gewisse Offenheit, man könnte auch sagen: Schwammigkeit – eine Schwammigkeit, in der 2 plus 2 plötzlich 5 ergibt. Auf „OK Computer“ und „Kid A“ geht jede Formel auf, selbst chaotische Moment wurden sorgfältig konstruiert, doch auf „Hail to the Thief“ stimmt irgendwas nicht… Wahrheiten, die wir für selbstverständlich genommen haben, wirken plötzlich anders: Wie Radiohead funktioniert, wie Mathe funktioniert, dass unsere Demokratien gesichert sind.

Die Band, die von fundamentalen Wechseln zwischen jeder Phase lebt, hat ihren Drang zur Veränderung hier auf inhaltlicher Ebene umgesetzt (während die Klangästhetik eben ein Mischmasch vorheriger Sounds darstellt). „Bring down the governmnet, they don’t speak for us“, hieß es 1997 schon in „No Suprises“, doch nie zuvor – und nie wieder danach – waren Radiohead so politisch wie auf „Hail to the Thief“. Böse Präsidenten, schlimme Kriege, Lyrics über den besorgniserregenden Zustand unserer Welt. Thom Yorke widerspricht natürlich, wenn man das Album darauf reduziert: „I don‘t have a problem with writing about things that may be seen as political. But it‘s not politcal music. It‘s just part of what‘s in front of me“. Doch es ist nun mal so, 2003 waren hauptsächlich politische Themen vor seiner Nase – Themen, die uns auch heute beschäftigen.

„We don’t really want a monster taking over“. Damals waren’s George W. Bush – einer dieser Heuchler und Opportunisten, die Yorke in „A Punchup at a Wedding“ angreift – und sein Krieg gegen den Terror, die den Frontmann abgefuckt haben. Unter anderem. Die internationalen Machstrukturen gefielen ihm insgesamt nicht: „The people in charge globally are maniacs. They are maniacs! And unless we do something about it these people are going to deprive us of a future”, erzählte er 2003 im Interview mit MTV. Regelmäßig wurde er auf die damals düstere Weltlage angesprochen, und Yorke schien bereits hoffnungslos. Wenn die gewusst hätten… „That seemed pretty bad, that period of time when Bush Jr. got in. And now we’re here“, reflektierte Yorke 2019 im Interview mit Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Es macht Angst, dass viele Lyrics auf „Hail to the Thief“ heute noch deutlicher auf Donald Trump zutreffen, den bekanntesten aller lügenden Diebe: „All evidence has been buried, all tapes have been erased“, heißt es in „Backdrifts“. Damit ist „Hail to the Thief“ eine noch prophetischere Platte als „OK Computer“ – ein Album, das häufiger so beschrieben wird.

Also beginnt „Hail to the Thief“ mit einer Lüge: Im Opener „2 + 2 = 5“ sind einfache Matheformeln unlösbar, man kann auf nichts mehr vertrauen. Der Teufel sitzt nun am Steuer, singt Thom Yorke. „There is no way out“. Du kannst schreien wie du willst, es ist zu spät. Doch auffällig ist hier die Antwort auf das ‚weil‘: „Because you have not been paying attention“, singt Thom – über eine Rockexplosion, bei der man nicht anders kann, als ihr komplette Aufmerksamkeit zu geben. Wenn der Grund für den Weltuntergang ist, dass wir den Problemen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, dann muss das in der heutigen Welt, wo die schrumpfende Aufmerksamkeit der Menschen zu einer wertvollen Währung geworden ist, noch viel schlimmer sein. Beängstigender geht es kaum… „The Gloaming“ ist in dieser Hinsicht aufschlussreich: „Your alarm bells“, singt Yorke anklagend, „they should be ringing“.

Gleichzeitig ist es angenehm, dass Radiohead zwar den mahnenden Finger heben, sich aber nie als unschuldig darstellen. Sämtliche Lügner will Thom Yorke zwar aufessen, wie er in „Where I End and You Begin“ singt, doch erkennt im selben Song auch seine, unsere Grenzen an: „I can watch but not take part“. Nichtmal Radiohead wissen weiter. „We tried but there was nothing we could do“, stellt Yorke in „Backdrifts“ fest. Also singt er mit niedergeschlagener Wut: „I will lay me down, in a bunker underground“. Nur die Flucht bleibt übrig.

Der überragende Closer „A Wolf At The Door“ – einer der allerbesten Radiohead-Songs – malt ein erschreckendes Bild: Der Wolf verschweigt mir nicht mal, was er mir antun will. Er droht mir, erpresst mich, lauert meiner Familie auf. Ich kann nichts dagegen machen. Der einzige Weg zum Überleben ist die Anpassung – selbst zum Wolf zu werden. „So I’m just gonna…–“, singt Thom Yorke am Ende des Songs und liefert dann keine Lösung, sondern fängt mit dem Wolfsgeheul an. Das Gute wird Böse. Das Ende vom Ende.

Oder doch nicht? „Just ‚cause you feel it, doesn’t mean it’s there“, heißt es im herausragenden Meistersong „There There“. Das könnte bedeuten, dass all deine Ängste unrealistisch sind und vermutlich nur Ängste bleiben. Oder es heißt, alles Gute sei fake und existiere nicht. Beides möglich: der Optimismus, die Tragik. Das wirklich Geniale an Radiohead ist ihre Fähigkeit, das so stehen zu lassen. Denn letztendlich ist die Frage keineswegs, ob nichts mehr wahr ist – sondern alles.

„Oh, go and tell the king that the sky is falling in. But it’s not. But it’s not. But it’s not. Maybe not.“

(Thom Yorke im Song „2 + 2 = 5“)

Credit: Leander Schmäing