„Did you ever stop to notice“

Marie Haefner “Excalibur City”

Aussterben ist das Ding der Stunde: “Facing Extinction” postert selbst ein Outdoor-Klamottenladen. Dabei ist der Begriff nicht nur einer des Klimadiskurses, sondern eben auch von Pop, siehe den jederzeit erwarteteten Tod von Punk, CD, Musikjournalismus … Der von Steffen Greiner kuratierte Monatsschwerpunkt Oktober schaut sich da mal um – mit Essays von Laura Aha und Jennifer Beck und Bildern aus der gloomy Serie “Excalibur City” von Marie-Louise Häfner.

Im Auftakttext stellt Steffen Greiner die Frage, warum sich Klimabewegung und Pop so wenig zu sagen haben, obwohl doch Pop gerade so politisch ist wie lange nicht.

Der Pop redete über das Klima – einst:

Der „Earth Song“, „Sonne statt Reagen“, „Planet Earth is blue and there‘s nothing I can do“ …

Der Pop redet über das Klima – heute:

Richie Hawtin kompensiert das CO2 seiner Flüge.

DJ Shadow hat ein ziemlich mieses orchestrales Stück über Waldbrände in Kalifornien gemacht.

Beim Reeperbahn-Festival steht Lubomyr Melnyk in seinem Prophetenhemd in einer Kirche und predigt lang und rumpelig, dass die Grünen die Welt zerstören mit Elektro-Autos, bevor er ein Klavierstück spielt, in dem die Erde ein Mantra singt, das das Leben schön ist, bevor sie röchelnd verendet.

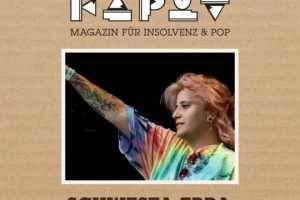

Und dann gibt es Anohni.

Die Welt redet über das Klima, und es scheint, als sei das, was der klassische Pop-Diskurs beisteuern kann, die marginale Fußnote. Im wahrsten Wortsinne: Der größe Pop-Star der Welt gegenwärtig ist bislang nicht durch Musik aufgefallen, und dass Greta Thunbergs Rede „How dare you“ so perfekt in Pop-Kontexten funktioniert, ist eher ein Andienen von Pop an die Mainstream-Diskurse, als dass es, wie das traditionell üblich wäre, der Pop wäre, der in den Mainstream der Diskurse dringt und sie verändert.

Fatboy Slim mixte Anfang Oktober bei einem Gig im englischen Gateshead das naheliegende Sample von Thunbergs Rede in seinen 1999er-Hit „Right Here, Right Now“, eine Death-Metal-Version der UN-Rede ging viral. Der Pop rennt der Popularität hinterher, als Gimmick. Zu sagen haben sich Pop und Klimabewegung darüber hinaus wenig.

Ende einer Heilsgeschichte

Das ist nicht bloß ein merkwürdiger Moment der Pop-Geschichte – bisher gingen Protest und Pop Hand in Hand, befruchteten sich gegenseitig, und oft war es der Pop, der am Ende das Signal gab, jetzt auch wirklich loszulegen:

Von der Marseillaise bis zu den Halbstarken, von „Die Gedanken sind frei“ der Märzrevolution bis „I‘ve Been Looking For Freedom“ (naja, kinda) reicht die Ahnenreihe, Rap und Punk sind noch immer, Kommerzialisierung und Rollbacks zum Trotz, Verbündete im Antifa-Business. Die Klimabewegung hat eine solche fast natürliche Verwandtschaft bislang noch nicht gefunden. Keine Bewegung ohne eskalierendes Konzert, keine politische Bewegung ohne Hymne. Ist hier die Heilsgeschichte des Pop zu Ende?

Sicher, dass die Relevanz von Pop verschwindet, gehört seit ein paar Jahren zu den ubiquitärsten Phrasen dieses Diskurses. Während der Pop so nahe am Heute dran ist wie lange nicht mehr, findet das Heute in anderen Formaten bei Instagram oder Youtube eher seinen Ausdruck als im Pop-Song. Doch bei der anderen vielbeobachteten Protestbewegung dieses Sommers zeigt sich ein anderes Bild. In Hongkong gehört das Singen von zu Widerstandsliedern umgedeuteten Boygroup-Songs zu den Protestformen, eine eigens komponierte Hymne „Glory to Hong Kong“ wurde illegal von tausend Menschen in einer Mall aufgeführt.

Die Frage ist also konkret:

Warum lässt die Klimabewegung eigentlich die Pop-Diskurse, die sich gerade hochpolitisiert zeigen wie seit Jahren nicht, völlig an sich vorbei ziehen? Warum verzichtet man auf die bewährten Effekte? Woher rührt das?

Kurze Intervention!

Zwei persönliche disclosures, bevor das hier richtig losgeht.

Erstens: Wenn es hier darum geht, die aktuelle Klimabewegung (in ihrer westlichen Prägung und mit Fokus auf Deutschland) kritisch zu betrachten, bedeutet das nicht, dass ich die Notwendigkeit einer Klimabewegung für falsch halte. Ich finde die Argumente sehr überzeugend, dass sich das Leben auf dieser Erde brutal ändern wird – dass ein Großteil der Menschheit, in den Ländern des globalen Südens und später auch in unseren Breiten, die Umschwünge der Lebensbedingungen nicht überleben kann. Die Auseinandersetzung damit ist unbedingt geboten, auch emotional. Der Protest auch. Es ist lächerlich, dass die Debatte so stupide aufgeladen ist, dass ein solches ‚Glaubensbekenntnis‘ unbedingt dazu gehört. Ich konnte vor ein paar Jahren schließlich auch gegen die „Montagsdemos für den Frieden“ auf die Straße gehen, ohne den Weltfrieden scheiße zu finden. Shame on you, mal wieder politische Rechte, for making „Klimaskepsis“ a thing.

Zweitens: Ich verbrachte den Sommer zu großen Teilen damit, ein Buch mitzugestalten und mit zu produzieren, dass jetzt als „Wann, wenn nicht wir*“ als „Handbuch der Extinction Rebellion“ auf dem Markt ist. Das war vor allem ein Freundschaftsdienst und der Reiz buchmacherischer Herausforderung.

Aber dann gab es natürlich noch einen emotionalen, identitätsmäßigen Teil: Ich schäme mich oft, als sehr politisch denkender Mensch nicht offensiver Teil von Protesten zu sein. Die Klimabewegung sprach mich nie politisch an, aber hier gab es die Chance, mich einzubringen an einer Stelle, die meinen Fähigkeiten entsprach, ohne die zermürbenden, von toxic masculinity und Heldengestus geprägten linken Debatten zu durchleiden. Die post-hierarchischen Organisationsformen schienen mir interessant genug, über alles hinweg zu sehen, was mich inhaltlich nervte.

Besuch an der Querfront

Was ich dann vorfand war: Von Anfang an Misstrauen, ein Agent des Linksradikalismus zu sein, der versucht, die Bewegung zu unterwandern, weil ich etwa auch für die Jungle World schreibe. Ich fand eine hochgradig aggressive Stimmung, in der der Name Gandhi Mitdiskutant_innen gegen den Kopf geschleudert wurde wie ein Baseballschläger, vorwiegend solchen, die darauf hinwiesen, dass Polizeigewalt real ist und der Spruch „Police we love you“ für viele Menschen, zum Beispiel für PoC, schwierig ist. Ich erlebte Entsolidarisierungen mit einem Opfer von Polizeigewalt vor, weil der Aktivist in seiner Schilderungen das Wort „Bullen“ gebrauchte. Und auf der anderen Seite esoterische Verklärung, mit der Menschen mit „Liebe“ die Welt fluten wollten oder die Polizei in einen „Zuhörkreis“ einladen.

Unabhängig von den Diskussionen um den Gründer der Bewegung und seine Ansichten zu Demokratie, um sektiererische Strukturen, Endzeitglauben oder was immer noch von links an XR kritisiert werden kann, steht für mich fest: Die Extinction Rebellion ist zwar zu 80% von Linken bevölkert, die übrigen 20% geben aber den Ton vor, wollen ständig Mauern nach links hochziehen und wehren jeden Versuch, nach rechts abzugrenzen, als linksradikale Spinnerei ab, die verhindert, dass eine „Mitte“ gewonnen werden kann. Rassismus und Sexismus erscheinen der Bewegung, wie einst den marxistischen Studentenbewegungen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, als Nebenwidersprüche, die man klären kann, wenn die Rebellion erfolgreich, die Welt gerettet ist.

Während ich diesen Text entwerfe – Monate später also, nachdem ich erstmals wieder einen Blick in die interne, auf einem Clone der Plattform „Slack“ basierende Kommunikationsstruktur warf, aus Recherchegründen – lobt man KenFM, versteht nicht, warum einige das prominent am Brandenburger Tor plazierte Schild „Naturschutz ist Heimatschutz“ als rechts empfanden, fordert allüberall „Gegendarstellungen“ von kritischen Journalist_innen.

Und dann gab es, einen Tag nach dem Naziterror in Halle, noch einen Post eines ausgesprochen aktiven Rebellen, der davon sprach, „[d]ie Juden würden sich ins Fäustchen lachen“, wenn es Mahnwachen gebe, schließlich seien sie gar nicht Opfer der Anschläge gewesen – „[a]llerdings sollte man die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordern, der offenbar dafür verantwortlich war.“ Es gab zwar Gegenstimmen. Fünf, von 550 Menschen im entsprechenden Channel. Und dann sprang noch, ernsthaft, ein anderer Aktivist in die Bresche, der den Ton der Kritiker_innen als aggressiv empfand, sich „Call-Outs“ verbat und dann, ernsthaft, again: „Also eventuell alle mal 10 Minuten Meditieren und runter kommen“ – und so geschah es dann scheinbar auch.

So bekämpft eine Bewegung, die sich als „Rebellion für das Lebendige“ versteht, also menschenverachtenden Ideologie: Antisemitismus wegmeditieren. Bei aller Sympathie für die Menschen, die ich in der Bewegung kennenlernte und bei aller Sympathie für zivilen Ungehorsam – mir ist klar geworden, dass diese Mischung aus Selbstüberhöhung, Apokalyptik und Querfront nachhaltig nicht erfolgreich sein darf. Ich ahne rückblickend, dass wir ihr mit dem Buch ein linkes Feigenblatt gegeben haben.

Klimapolitik als Identitätsarbeit

Das ist nun mehr als ein Vorspann geworden, und was für die Extinction Rebellion gilt, gilt nicht zwangsläufig für die Fridays for Future, die sich bislang nicht mit Rechtsoffenheit auffielen. Aber die Feststellungen zielen doch in den Kern meiner Fragestellung. Denn genau diese Vorstellungen, wer das Subjekt der Proteste ist, sind der Grund, warum es keine Berührungspunkte von Pop mit Klimabewegung zu geben scheint.

Ich glaube: Die Klimabewegung ist – als Konstellation zu genau dieser Zeit in genau dieser Bevölkerungsgruppe – eine Reaktion auf die von Pop immer, seit mindestens einem Jahrzehnt aber unübersehbar entwickelte Dominanz von Identitätsdiskursen. Auch die Klimabewegung ist im Kern ein Identitätsdiskurs und muss aus dieser Perspektive betrachtet werden. Die Klimabewegung ist der Identitätsdiskurs einer Mehrheitsgruppe, die um ihre Repräsentanz fürchtet und hier ein Ventil gefunden hat, die Deutungshoheit zurückzugewinnen darüber, was wichtig ist – und was cool.

Die identitätspolitische Seite der Proteste zu betonen, bedeutet nicht, dem Fakt zu leugen, dass wir schon im Zeitalter der reinen Schadensbegrenzung angekommen sind. Aber das sind wir nicht erst seit diesem Sommer. Dass der Klimawandel tatsächlich bedrohlich wird, weiß eine Mehrheit der Wissenschaftler_innen seit Jahrzehnten, der Mainstream spätestens seit den hohen Wellen der Pariser Klimakonferenz 2015. Was sich verändert hat, ist nicht nur die Sichtbarkeit des Klimawandels. Was sich auch verändert hat, ist der gesellschaftliche Diskurs. Besonders sensibel reagierten darauf Menschen mit wenig ausgeprägter Ich-Identität – nicht ganz zu Unrecht bemerkten Weiße Rassist_innen und Neonazis zuerst, dass sich der Wind gedreht hat und sie – trotz noch immer deutlicher Dominaz Weißer Männer in den meisten relevanten Bereichen – nicht mehr alle Positionen in Gesellschaft und Diskurs werden halten können. In den USA begreifen sich rechte Weiße Männer als Opfer eines Genozids, in Deutschland gehen sie von einer geplanten Auslöschung durch die berüchtigte „Umvolkung“ aus. Tatsächlich ist die Weiße, männliche Identität unter Beschuss insofern, als dass sie sich nun den Platz teilen muss – und dafür ist im Selbstverständnis dieser Menschen kein Platz.

Pop verabschiedet den Weißen Mann

Auch im Pop war das Subjekt lange ein Weißer Mann – und auch die ausführenden Protagonisten. Was an Nicht-Weißen ein bisschen hipper war – Rock‘n‘Roll, Blues, später HipHop und Techno, wurde von einer interessierten Weißen Subkultur und später einem an Hintergründen eher desinteressierten Weißen Mainstream angeeignet. Frauen spielten, von Erscheinungen wie Dolly Parton oder Carole King und einzelne Songwriterinnen hinter den Kulissen abgesehen, etwa Ellie Greenwich oder Rose McCoy, sehr lange kaum eine Rolle im wirklich großen Game abseits der Bühne, wo sie Lieder singen durften, die ihnen Männer in den Mund legten. Queerness war kaum aussprechbar. Das hat sich spätestens in den Achtzigern doch deutlich verändert.

Dass Pop ein Weißer Mann ist, dessen Gitarren nur ein schwach getarnter allmächtiger Phallus ist, wollte nicht einmal mehr der Rockstar Kurt Cobain glaubwürdig vermitteln. Mittlerweile sind Weiße Männer im Pop weder allmächtig noch phallisch. An der Gitarre geben sie gegenüber Frauen wie Vagabon oder Mitski ein eher schmächtiges Bild ab, zu erzählen haben sie weniger als Stella Donnelly oder die genderfluide Ezra Furman … Superstar to come King Princess macht explizit Musik für eine Gay-Crowd und ist mit einer Selbstverständlichkeit genderqueer, die gerade das binäre Verständnis von Geschlecht als absurd erscheinen lässt. Kelela macht Musik explizit für eine Crowd of color.

Bisher war es einfach möglich, sich diese Coolness des anderen anzueignen. Aber das neue Identitätsverständnis der nach-kolonialen und queeren Diskurse ist wesentlich essenzieller, geht hinter postmoderne Identitäten zurück und erobert gerade so Raum für die bisher Marginalisierten. Dass sich dabei konservative bis regressive und progressive bis widerständische Elemente die Waage halten, macht es dem dominanten linken Mehrheits-Diskurs so schwer, diese Strömungen einzuschätzen. Fakt aber bleibt: Ein Hipster kann heute kein „white negro“ mehr sein, wie das zu Zeiten Normal Mailers in den 1950ern das Verständnis war, er bleibt ein mit hoher Wahrscheinlichkeit Weißer Dude mit Bart – and that‘s that. Weiß-Sein verliert so den Status des Besonderen, den Status eines Zentrums, der zentralen Bezugsfolie. Weiß-Sein ist nicht cool, Weiß-Sein erfordert Selbstreflexion. Das ist auch für linke, poststrukturalistische, antifaschistische Weiße aller Geschlechter und sexueller Präferenzen eine Verlusterfahrung.

Das Empowerment der Sowieso-Starken

Genau jetzt, wo sich Pop von der Weißen Mehrheit abwendet, ergab sich jene Gemengelage, in der mit Greta ein Popstar jenseits des Pop erscheinen konnte, der Weiße Identifikation ermöglichte – als Weltenretter_innen, Schützer_innen, Allwissende, aber auch als Opfer, also eine Identität, die alte Elemente Weißer Supremität mit dem neuen Lob der Viktimisierung verband. Gerade, weil sie nicht offensiv die Weißen Diskurse bespielt, sondern globale, und weil sie als Frau selbst Teil einer noch immer benachtteiligten Gruppe ist, erlaubt sie einem nicht-rechten Mainstream, der innerhalb des Pop-Systems an Bedeutung verloren hat, wieder einen positiven Selbstbezug. Das macht ihre Bedeutung nicht weniger relevant, das macht es nicht weniger wertvoll, wie begnadet sie auftritt, das macht ihren Kampf nicht weniger wichtig. Dennoch ist sie auch Symptom einer Großwetterlage – und es ist kein Zufall, dass mit Luisa Neubauer und Carola Rackete in Deutschland ebenfalls linke, weiße Frauen Stimmen der Bewegung sind, es gibt offensichtlich ein Begehren nach einer Held_innenfigur, die durch minimale Abweichungen glaubwürdig wird, aber doch darüber hinaus die Verhältnisse bestätigt. Wichtigster Bestandteil dieser politischen Gemengelage ist wissenschaftliche Erkenntnis und Sorge um die Zukunft der Erde. Ein Teil dieser Gemengelage ist aber auch Weiße Identitätspolitik.

„Identitäts-Politiken, die sich nur um sich drehen, führen nicht weiter – das ist, wie wenn man im Sonnenstuhl auf der Titanic sitzt. Was nützen Identitäts-Politiken, wenn sie in einer Umgebung, einer Biosphäre stattfinden, die über uns zusammenfällt?“, fragte die Elektro-Pop-Künstlerin Anohni in einem Interview, das ich bereits 2016 mit ihr für die Intro führte. 2019 schreibt sie für das Buch der Extinction Rebellion etwas sehr ähnliches.

Dass Anohni als eine der sichtbaresten Trans-Personen weltweit sich so äußert, ist mutig und klug. Sie stellt sich damit gegen die Erwartungen, die an sie gerichtet werden, als Sprecherin zu agieren. Wenn sich Cis-Menschen – Heten, Weiße, Männer … – aber mit den gleichen Argumenten aufbauschen, um berechtigte Forderungen nach Aufmerksamkeit für transphobe – rassistische, homophobe, sexistische – Impulsen eine Absage erteilen, wird es schnell eklig. Die linken Vorbehalte gegenüber den neuen Identitätspolitiken sind ausführlich dargelegt: Sie vereinzeln, setzen auf Schubladen statt Solidarität, machen den gemeinsamen Kampf unsichtbar gegenüber der Sichtbarkeit und Befindlichkeit von Einzelnen. Mit dem Argument vom drohenden Ende der Menschheit ergibt sich nun tatsächlich eine Situation, die jenen in die Händen spielt, die glauben, dass es nicht möglich sei, Identitätsspiele mit radikaler Systemkritik zusammenzudenken.

Die Klimabewegung lässt sich so als andere Seite der Medaille von Identitätsdiskursen denken. Die Frage ist, ob sie als das ganz Andere dieser Diskurse sein will, das Menschen zum Verstummen bringt, die erstmals, auch durch die Pop-Avantgarde, eine Stimme, eine Sichtbarkeit haben. Sonst besteht die Gefahr, dass die Klimabewegung die linke Bewegung wird, die einem Black Lives Matter ein All Lives Matter entgegenschleudert. Die Extinction Rebellion, in der Menschen of color vor allem in Form von bedrohten Indigenen vorkommen, die zu schützen sind, hat in ihrem Selbstverständnis, für „das Lebendige“ einzustehen, ob es um Kellerasseln geht, Lianen oder Bengal_innen, ein gefährliches Potenzial, dessen sie sich bewusst werden muss. Das Publikum der Fridays For Future ist selbst glücklicherweise so jung, dass vieles, was kritisch werden könnte, bereits als Selbstverständlichkeit gelesen werden darf – was den Bedarf dieser Menschen an Identitätsarbeit nicht stillt, ihn aber weniger prekär und gefährlich macht. Ich bin richtig vorfreudig darauf, auf deren Zeit. Die kommt.

Die Ästhetik der Krise

Es ist nicht Aufgabe von Pop, wieder klassische Weiße Identitätsarbeit zu machen, um sich zu versöhnen mit dem coolen, sympathischen Teil des Weißen Mainstreams – die Menschen, die bisher Pop und Klima verbanden, zuletzt Michael Stipe, kommen deutlich aus dieser Ecke. Dennoch wird Pop gebraucht, auch in seiner wichtigsten Teilfunktion: Als Musik. Man muss nicht Panik wollen, wie es Greta Thunberg fordert, oder hohle Emotionsmasken wie XR, um zu erkennen, dass die Klimakatastrophe auch emotional kanalisiert werden muss – und damit auch künstlerisch.

Wie wird das berühmte whimper klingen, mit dem die Welt untergeht, das nicht der Knall ist?

Wie klingt das Aussterben der Arten, wie klingt das Schmelzen der Polkappen?

Wie klingt ein Waldbrand und wie eine Hungersnot?

Wie kann man Protest singen, ohne zu klingen wie Dylan oder Dota, Held_innen der Bewegung, noch immer?

Wie tanzt man die Apokalypse?

Um das zum Abschluss zu bündeln:

Der Bedeutungsverlust von Pop ist nicht nur darin begründet, dass es neue Vertriebswege gibt und neue Formate, nicht bloß darin, dass Youtuber_innen und andere Social-Media-Prominente anders kommunizieren und anders Identifikation anbieten, als es ein Song kann. Er ist auch darin begründet, dass Pop erstmals dem Weißen Mainstream der Mittelschicht diese Identifikation gar nicht anbieten will. Pop verabschiedet sich davon, den „Normalen“ ein Stück Besonderheit zu schenken – und zwingt sie dazu, sich das woanders zu suchen.

Es ist kein Zufall, dass in dieser Situation eine Klimabewegung, die explizit von letzten Chancen spricht, also die Wichtigkeit des Moments und auch ihrer Aktivist_innen betont, diese Lücke füllen kann. Einen Pop, der diese Identität weder bestätigt noch produziert, ist im Leben ihrer Vertreter_innen dann schlicht obsolet. Wir wohnen also tatsächlich einem historischen Moment bei. Der ist zwar nicht der beschworene Weltuntergang, aber die Scheidung von verwachsenen Verbündeten: Pop und Protest hängen nun nicht mehr unweigerlich zusammen.