Michael Girke: “MOMENTS MUSICAUX”

Kaput Gast-Redakteurin Rebecca Spilker proudly presents:

„Alles inklusive: Sex, Musik und Vermasselung“

Wie wir uns und das, was uns umgibt, einschätzen und gestalten.

Wie wir agieren, zwischen Schimpfen, Scheitern und Lieben.

Warum wir aus Gründen an Orten und bei Menschen geblieben sind, oder uns verabschiedet haben.

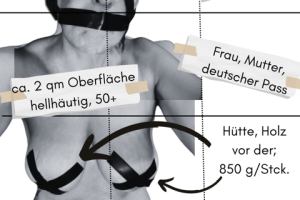

Drei ganz persönliche Erinnerungen und Nachdenkereien über Körper, Autonomie, Macht und Sehnsüchte von Rebecca Spilker, Christine Koschmieder und Michael Girke.

Teil III

MOMENTS MUSICAUX – Punk nicht als Kapitel der Musik-, sondern der Stadtgeschichte.

Von Michael Girke

Im Ostwestfälischen zu finden ist Herford, dessen Kirchen, Wohn- und Geschäftsgebäude Einwohner:innen oder Besucher:innen so wie bei jeder anderen Stadt vor Augen stehen. Daneben aber existiert auch das Herford der Seele. Letzteres ein Ort der Erinnerungen, der alten Geschichten, welche an vorhandenen und an längst dahingegangenen Gebäuden haften, an Schulen, Parks, Flussufern. Wen es in die entsprechende Gegend verschlägt, der kann erleben, wie die alten Geschichten wieder an den Tag kommen; manchmal als verschwommene, Rätsel aufgebende, manchmal als überraschend deutliche Folge innerer Bilder.

Von dem Herford der Seele, das wohl für jeden Einwohner ein im höchsten Maße eigener Ort ist, berichte ich seit nun schon einigen Jahren all denen, welche sich dazu entschlossen haben, die von der örtlichen Tourist-Information angebotene Stadtführung „Britische Popmusik in Herford“ zu buchen. Als einmal eine Lokalzeitung über den Führungsverlauf und meine Anmerkungen dazu berichtet hat, kritisierten im Anschluss einige, die wie ich mit britischem Punk sozialisiert worden waren, es seien doch andere Musikorte für die hiesige Entwicklung wesentlich wichtiger als jene von mir angeführten gewesen. Daraufhin entschloss ich mich, jeder meiner Führungen den folgenden Hinweis voran zu schicken: Bei mir hören Sie nicht objektive Historie, sondern Historie, wie ich sie erlebt habe – und meine Hoffnung ist, dass die eine mit der anderen Geschichte etwas zu tun hat.

- NME

- Melody Maker

DIE WÖRTER

Alles beginnt mit dem Herforder Bahnhofskiosk. Ich entsinne mich noch, wie ich von dort ganze Stapel mit Zeitschriften erwartungsfroh nach Hause trug. Dieser Kiosk bot nämlich ¬ wir bewegen uns in den späteren 1970er-Jahren ¬ nicht nur das Standardsortiment deutscher Musikmagazine feil, sondern auch Importe aus England: Smash Hits, Melody Maker, New Musical Express und das britische Sounds; wozu noch der eminent dickleibige amerikanische Rolling Stone kam.

Heute existiert der Kiosk nicht mehr, ein sehr viel größerer wurde an anderer Stelle im Bahnhof errichtet. Was zu einem Problem der jüngeren und allerjüngsten Geschichte führt, zu dem Siegfried Kracauer, Wanderer im Berlin der 1920er-Jahre, angemerkt hat: „Seit ich ihn kenne, hat sich der Kurfürstendamm in knapp bemessenen Perioden wieder und wieder von Grund auf verändert, und immer sind die neuen Geschäfte ganz neu und die von ihnen vertriebenen ganz ausgelöscht. Was einmal war, ist auf Nimmerwiedersehen dahin, und was sich gerade behauptet, beschlagnahmt das Heute hundertprozentig.“

Das von Kracauer beobachtete Geschehen hat zur Folge, dass derjenige, der vom Herford des Mittelalters etwas in Erfahrung bringen möchte, dies trotz aller gravierenden Veränderungen der Stadt seither und trotz der Zerstörungen in Folge alliierter Luftbombardements während des Nazikriegs sowie der Verkehrsentwicklung ganz gut hinbekommt. Es gibt reichlich Kirchen, Gebäude, Denkmäler, die etwas über das Damals mitteilen; dazu kommen all jene Dokumente im Museum, die Vertiefendes vermitteln. Wer hingegen über die vergleichsweise junge Geschichte des Punk in Herford etwas zu erfahren trachtet, begegnet bestürzender Kargheit. Clubs, Discos, Plattenläden, Jugendzentren fielen dem Zahn der Zeit zum Opfer, wurden neuen Zwecken zugeführt oder ganz entfernt. Die jüngere Geschichte, das lässt sich auch in Herford beobachten, tritt oft ab, ohne Spuren zu hinterlassen.

Wie damit umgehen? Bei meinem Besuch bei ihm buddelte der örtliche Stadtarchivar allerlei Fotografien verschwundener Gegenwart aus seinen Beständen aus, dazu noch Zeitungsartikel, Zeitungsleserbriefe, Konzertplakate. Materialien, die er mir fotokopiert zur Verfügung stellte und die ich zusammen mit welchen aus meinem eigenen Archiv den Führungsgästen zeige, um so wenigstens eine Ahnung von dem zu geben, was nicht mehr ist. Hinzukommen, wie gesagt, meine persönlichen Erinnerungen; und – unverhofftes Glück – die Erinnerungen zahlreicher Gäste, welche an manchen Führungsstationen ins Erzählen kommen.

Hirne und Seelen sind Archive. Freilich bewegen sich ihre Hervorbringungen häufig im Gebiet der Rückblickverklärung. Dieser Umstand nun hat mich veranlasst, immer wieder lesend und hörend, im Austausch mit Zeitzeugen oder an bestimmten Örtlichkeiten weilend, in die Vergangenheit einzutauchen. Es gilt, das Polierte der Erinnerungen abzutragen, um an die darunter liegenden Schichten heranzukommen, genauer zu werden.

Zurück zum Bahnhofskiosk. In einer dem früher von mir gelesenen Magazin Pop-Rocky beigefügten deutschen Ausgabe des britischen Melody Maker begegnete man den ansonsten allerorten mit Herablassung und Spott überzogenen musikalischen Erzeugnissen der Punk-Bewegung mit Sympathie. Das entfachte Neugier. Und so holte ich mir bald auch den umfangreicheren britischen Melody Maker, schließlich den klügeren, der ästhetischen Theorie zugewandten New Musical Express nach Hause. Beide Zeitschriften, habe ich späterhin in Erfahrung gebracht, waren einmal Hofberichterstatter gewesen des Rockadels der frühen 1970er-Jahre, sympathisierten dann aber mit der Revolte dagegen, dem Punk und seinen Akteur:innen. Die Lektüre der britischen Zeitschriften machte Herford zu einem Stadtteil Londons, wo man all die Musiken und Gedanken ausheckte, welche die von mir empfundene Enge „bei uns zu lande auf dem Lande“ aufzusprengen halfen.

DIALEKTIK DER AUFKLÄRUNG

Ganz in Nähe des aus Bielefeld herkommenden Flusses Aa liegt ein winziger Park, an den ein Teil des Herforder Walls anschließt, „Unter den Linden“ geheißen. Auf diesem Gelände, einst zum inzwischen geschleiften Stadtbefestigungswerk gehörend und heute wahrlich unscheinbar, befand sich um das Jahr 1980 herum der Boulevard der Träume, Herfords Broadway.

Da war in der Mönchstraße der Club „Lila Eule“, wo an jedem Dienstag ein auf mich recht befremdlich wirkender Mann mit blond gefärbten Korkenzieherlocken und Schnurrbart, das Hemd stets soweit geöffnet, dass die sonnenstudiogebräunte Haut und die dichte Behaarung der Brust hervorschauten, ungemein kompetent neue Musik auflegte; von The Clash bis Maxi Priest. Da war, nur wenige Schritte entfernt, „Kropps Casino“, ein uralter Gasthof, den man zur Disco umgestaltet hatte. Diese war bevölkert von junge Brit:innen und jungen Herforder:innen, ein überhitzter Flirtmarkt. Unsereins allerdings begehrte ausschließlich der Musik wegen Einlass, denn hier geschah Wunderbares: „Black Music“, also Funk, Disco und Reggae, flossen herrlich laut aus den Boxen.

Diese Musik zu hören, hatte den Anstrich von Verbotenem. In den Kreisen älterer Jugendlicher nämlich, an die ich Anschluss suchte, weil sie große Schallplattensammlungen progressiver Musikwerke besaßen, wurde beispielsweise Disco als „Kommerz“, als Schund abgetan. Die Britischen Punks hingegen ließen sich von Ska, Reggae, Disco und Funk faszinieren und anstecken, was nicht nur unwiderstehliche Tanzflächenfeuerwerke wie Pig Bags „Papa got a brand new pigbag“ oder „The Magnificent Seven“ von Clash hervorbrachte, sondern vor allem dazu führte, dass unsereiner, den Briten sei Dank, Gelegenheit erhielt, der hier verbreiteten – mithin rassistischen – Sitte musikalischer Engstirnigkeit zu entkommen.

Bis vor gar nicht langer Zeit war Herford ein Ort, in der die Britische Armee als Konsequenz der Niederlage Nazideutschlands im Zweiten Weltkrieg mächtige Truppenkasernen unterhielt. Der eben erwähnte Club „Lila Eule“ war out of bounds, heißt, Angehörigen der Britischen Armee der Zutritt verboten. Überhaupt war das Image der Briten miserabel, beispielsweise besagten in Herford umgehende Gerüchte, sie würden Alkoholisches in noch raueren Mengen als die trinkfreudigen Eingeborenen zu sich nehmen und zu Radau und Grobheit neigen. Gutgemeinte Ratschläge ließen verlauten, das Gebiet „Unter den Linden“ solle man an Wochenenden unbedingt meiden, die in ihre Vergnügungen vertieften und je später der Abend desto trunkeneren Briten betrachteten Passanten als Freiwild.

Bei meinen Führungen zeigt sich: Das Bild der „brutalen Briten“ ist allen Gästen, ob älter oder jünger, vertraut; mehr noch: alle meinen zu wissen, dass es so, und nur so, gewesen ist. Deswegen sehe ich mich genötigt, noch andere Aspekte zu erwähnen. Etwa, dass das Verbot out of bounds gar nicht von einheimischen Gastronomen, die Krawalle der Briten unterbinden wollten, verhängt worden ist. Sondern von der Britischen Militärbehörde, die befürchtete, ihre Schutzbefohlenen würden sich vom Genuss der in den Bars der Stadt verköstigten Alkoholika beflügelt auf Bahnen begeben, die dem Dienst an der Waffe und somit auch Großbritannien Schaden zufügen könnten.

Oder ich lege dar, was Recherchen für die nach dem Abzug der britischen Truppen gezeigte Ausstellung „Briten in Westfalen“ an den Tag brachten. Beispielsweise, dass die allermeisten Soldaten als ganz junge Kerle und zumeist deswegen der Armee beitraten, weil sie aus armen Schichten stammten, denen das Land überhaupt keine Perspektiven anbot. Diese sehr jungen Männer, weit fort von zu Hause, in einem fremden Land, wo man ihre Sprache nicht sprach, waren zu alledem noch einem ungeheuer harten, erniedrigenden Militärdrill ausgesetzt. Was die Geschichte bestätigt, die ein Freund mir einmal von einem jungen Engländer erzählt hat, der ebenjenen Drill nicht mehr aushielt, desertiert war und sich über lange Monate bei einer Herforder Familie versteckt halten konnte. Niemand weiß, wie es ihm hernach ergangen ist. Nicht selten, wenn ich den Führungsgästen von derlei Bewandtnissen erzähle, kommt es mir vor, als gäbe ich, getarnt als seriöser Stadtführer, einen Punksong zum besten, der andere als die liebgewonnenen stereotypen Perspektiven in den Raum stellt.

DER EKEL

Woher rührte sie, die ungeheuerliche Bedeutung der Musik, die einmal nicht unbeträchtliche Teile von Generationen fasziniert und begeistert hat? Als es in einem Gespräch mit Freund:innen um den Unterschied ging zwischen dem Aufwachsen heute und jenem zu meiner Zeit, kam die Rede sogleich auf die mediale Situation. Mögliche Sofortverfügbarkeit aller Neuigkeiten, Musik-, Film-, Kunstgüter sowie die Dauerverbundenheit mit allen Weltgegenden heute und die diesbezügliche Langsamkeit der Welt von gestern. In jenen 1970er-Jahren versprachen einem männlichen Heranwachsenden wie mir lediglich drei Dinge Aufregung:

– Mofas (das endlose Fabulieren – meist von Jungs – über deren Marken und Techniken); – Fernsehen (drei ab 17 Uhr ausstrahlende, um Mitternacht den Betrieb einstellende Sender);

– Musik (und die war das mit Abstand lustvollste und entsprechend allgegenwärtige Vergnügen).

Ihr, der Musik, konnte man zwar im Radio fortwährend lauschen, sie sogar auf Kassetten festhalten, was aber wirklich selig machte, waren Langspielplatten, welche in Rundfunkläden mit zumeist winzigen und schlecht sortierten Musikabteilungen zu erwerben waren. So kam es einem Mirakel gleich, als ich in Herford, ich weiß nicht mehr zu sagen wann, auf einen „richtigen“ Plattenladen stieß, der sich „Sound Musikstudio“ nannte und ausschließlich LPs führte. Nicht nur Neuigkeiten, sondern auch alle älteren Werke jeweiliger Bands oder Künstler:innen. Aktuelle Musik zu verstehen hieß, sich in der Zeit zugleich vor- und zurück zu arbeiten.

In diesem Plattengeschäft gab es etwas, dem ich zuvor einmal anlässlich eines Klassenausflugs nach Paris begegnet war und für eine nur bei den Nachbar:innen in Frankreich vorkommende Errungenschaft gehalten hatte: eine Kabine, wo man Alben vor der Kaufentscheidung anhören konnte. Im „Sounds Musikstudio“ fand sich solches in Form einer Theke mit drei Sitzgelegenheiten und klobigen Kopfhörern, die ich derart häufig und langwierig zum Anhören ohne anschließenden Kauf nutzte, dass mir bis heute beim Gedanken daran die Schamröte ins Gesicht steigt.

Musik kann man nicht nur hören, man kann sie auch lesen, Textblätter sind Bestandteil der Kunst. Am schönsten wohl dasjenige des The Clash-Albums „Sandinista“, das wie eine Mischung aus Tageszeitung und Comic aufgemacht war, mit Texten und Anmerkungen, die sich über viele Seiten erstreckten. Nicht schlimm, dass ich nicht alles verstand, im Gegenteil, es vergrößerte den Reiz. Weil ich nicht nur die Künstle:innen, vielmehr auch den Geist dieser Musik besser verstehen wollte, versank ich öfters für Tage im lesenden Hören von Platten.

Diese Beschäftigung fand in einem Herford statt, in dem es aus manchen Lehrern während des Unterrichts mit einem Mal regelrecht herausplatzte … sie erzählten dann erregt von Fronterlebnissen im letzten Krieg … mündend in Vorwürfe und gebrüllte Appelle: wir Jugendlichen wüssten doch gar nichts vom „Ernst des Lebens“, sollten „kämpfen“ um unsere künftigen Arbeitsplätze, uns Ranhalten, Spuren, Büffeln. Eine Plage auch die regelmäßigen Familiensonntage mit der Verwandtschaft, wo es ganz ähnliche Kriegsgeschichten und aggressive Appelle zu hören gab … Stachel in die Lebenslust. Und bei keinem dieser Menschen war da eine Sprache für das wirklich Bewegende, das gerade aufkeimende Sexuelle, die Neugier auf das andere Geschlecht, die Angst gegenüber diesem verschatteten Leben, das die Erwachsenen einem täglich vor Augen führten, zu dem man verurteilt schien. Weswegen ich mich im familiären, schulischen, kirchlichen Herford wie ein Alien fühlte, unpassend, dazu nicht gehörend. Punk war andersartig, er besaß eine Sprache der Gefühle. Der ganze Wahnsinn der Erwachsenenwelt war in diesen Songs hörbar. Wohl keine Musik enthielt meine Haltung so genau wie Johnny Rottens aus Schmerz und Verachtung gemischter Gesang bei „We‘re so pretty, we‘re vacant“. Du bist nicht allein, sagte die Musik der Briten, sie zeigte: da gibt es welche, die empfinden ähnlich. Ein Versprechen.

Auffassungen denen zufolge meine damaligen „verrückten“, „irren“ Empfindungen meinem pubertierenden Körper, den in dieser Lebensphase drastisch sich umstellenden Hirnsynapsen zu verdanken waren, befremden mich. Unverwandt behaupte ich, diese meine Empfindungen waren durchaus auch zutreffend, die in den 1970er-Jahren herumlaufenden Erwachsenen waren tatsächlich zu größeren Teilen verrückt gewesen (die Naziwelt, das wusste ich damals nicht, steckte ja tatsächlich noch in vielen Körpern und Köpfen).

Von diesem, sagen wir: psychohistorischen Kapitel der Stadtgeschichte zu berichten, ist der schwierigste Teil meiner Führung. Er stößt nur auf Resonanz, sehe ich inzwischen, wenn Leute dabei sind, die es ähnlich erfahren haben. Ist dies nicht der Fall, mutiert der Stadtführer zu einer Art Orakel, berichtet von ganz Fernem, nicht recht Greifbarem. In manchen Momenten ist mir beim Erzählen von diesem persönlich durchlebten Zeitabschnitt innerlich schon so gewesen, als stürzte ich zurück, als wäre ich wieder das die Worte nicht recht findende, ins Stottern geratene Irrlicht, als das ich mich früher häufig empfunden habe.

UNTERWEGS

Einige Episoden, auf die ich bei der Führung ausführlich eingehe, möchte ich aus Platzgründen nur kurz anreißen.

¬ So den Umstand, dass das Hauptquartier der Britischen Rheinarmee ab 1945 für einige Jahre in Bad Oeynhausen gelegen ist, einem nahegelegenen Nachbarort Herfords. Dort war der für das Entfernen des Nazigifts aus hiesigen Bibliotheken verantwortliche Schriftsteller Stephen Spender stationiert, aus dessen Ostwestfalenmemoiren ich einige wenige Passagen vorlese, damit die Gäste die heimische Region und Mentalität für einmal mit britischen Augen oder auch: denen eines Ethnologen sehen. Staunen und Lachen manchmal die schöne Folge.

¬ Dann wäre da das Trampen. Natürlich gehörten zum Aufwachsen mit Punk Konzerte dazu, die in fern gelegenen Orten stattfanden, im „Forum“ in Enger, in der „Badewanne“ in Bielefeld. Die Reiseform, diese Clubs zu erreichen war das unterwegs sein per Anhalter, bei dem, soweit ich selbst es erlebte und wie ich mir habe erzählen lassen, in dieser Gegend nie etwas Schlimmeres passiert ist.

¬ Teil der Führung ist ein kleines Livekonzert, das ich in den Räumlichkeiten des Museums gebe.

Ich biete Coverversionen dar, etwa:

– „Ever Fallen in Love“ von The Buzzcocks

– „Boys Don‘t Cry“ von The Cure.

Die britischen Songs covere ich, um etwas hörbar zu machen. Nach allen vorherrschenden Kompositionslehren würde sich niemand so von einem Akkord zum anderen oder innerhalb zusammenklingender Tonarten bewegen wie es in diesen Songs geschieht; solches Zusammenschustern unterläuft vorwiegend Dilettanten. Gleichwohl, oder vielleicht gerade deswegen, handelt es sich bei diesen Songs um wundervolle Musik.

Dilettantismus ist hier der Punkt. Als ich ein Teen war, spielten Musiker:innen älterer Generationen, die ich in Proberäumen und auf Konzerten erleben durfte, ungemein gekonnt und virtuos. Und gaben mir Arbeiterkind, das niemals auch nur in die Nähe eines Instruments gekommen war, das Gefühl, das Himmelreich des Musikspielens sei mir auf immer verschlossen. Dann aber fasste der Melody Maker die Punkhaltung in folgende Worte: Dies ist ein A, dies ein D, dies ein E; nun gehe hin und gründe eine Band! Punk aus England hat das Elitäre aus der Beschäftigung mit Kunst herausgestrichen, einem wie mir damit Türen geöffnet. Musik kommt nicht von Können, würde ich diese Haltung in Worte fassen, sondern Musik kommt davon, selber zu denken und selber zu klingen. KI right in the face.

In dem Haus links ganz unten rechts zu sehen: das Lokal das späte “Bei George hieß. Herfords Cafe Central

DIE KNEIPE ALS GEISTIGE LEBENSFORM

Die letzte Station ist eine der wenigen Örtlichkeiten, die noch erhalten geblieben sind, ein sehr altes, kürzlich für denkmalgerechte Sanierung ausgezeichnetes Haus, im dem ehedem, wie alte Fotografien dokumentieren, die Gastwirtschaft „Westfälischer Hof“ sich befand. An deren Stelle war zu meiner Zeit „Bei George“ getreten: Herfords einzige Kneipe, welche auch nach der Sperrstunde noch offen hatte bis zum nächsten Morgen.

Damit die Führungsgäste das historische Gewicht dieser Kneipe einschätzen können, gebe ich ihnen Vergleiche an die Hand, erzähle vom Romanischen Café im Berlin der 1910er und 1920er, wo Walter Mehring, Else Lasker Schüler, Joseph Roth u.v.m. sich die Köpfe über Kunst und Politik heißredeten, sich verliebten und entliebten … vom Wiener Café Central, wo selbiges geschah … vom Café des Flore in Paris wo Simone De Beauvoir, Jean-Paul Sartre und ihr Kreis stritten, tranken und sich gegenseitig aus ihren Schriften vorlasen.

Weit hergeholt?

Der verzweifelte Versuch, einer Provinzspelunke Weltgeltung zuzuschreiben?

Ich denke nicht! In Kneipensituationen entsteht nicht nur Kultur, sie sind Kultur. Manche Roman-, Lied- oder Filmkonstellationen brauchen Kneipensituationen, um ausgebrütet werden zu können. In häuslichen Umgebungen, in Büros, würde es auch funktionieren, aber anders, nicht so vielstimmig, so, hätte ich beinahe gesagt: welthaltig. Jedenfalls wurde auch „Bei George“ – immerzu vom Geist der Musik befeuert – hochemotional debattiert, ärgerlich gestritten … wie macht man das, wie ist zu verhindern, dass ein Rechtsaußen wie Franz-Josef Strauß, Kandidat der Union im Jahre 1980, Kanzler der BRD wird? … späterhin steckten Andreas Henning, Frank Spilker, Frank Werner und ich in einer langen Nacht „Bei George“ die Köpfe zusammen, sprachen über das Für und Wider einer gemeinsamen Labelgründung. Ein Moment, in welchem etwas für Kneipensituationen typisches geschah: Lebensläufe wurden für Jahre geprägt.

Hier sind wir am Ende angelangt. Wenn die für eine solche historische Führung vorgesehene Zeit abgelaufen ist, erzähle ich den Gästen zum guten Schluss von noch heute in unserer Kultur wirkenden, weithin sichtbaren Punkerweckten: Nina Hagen, den Ärzten, den Toten Hosen, Rammstein. Sollte die Zeit dafür ausreichen, hole ich weiter aus.

Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer, ein bekennender 1968er, hat angelegentlich herausgestellt, US-Amerika hätte ihm das Leben gerettet. Gemeint war damit die Landung der Alliierten in der Normandie, der Beginn der Befreiung Europas von den Nazi-Deutschen im Jahre 1944. Für Fischer ebenso wichtig: US-amerikanische Musiken und Filme. US-Kultur als Antidot, das ihm als jungem Menschen half, sich gegen die hier herrschende, vom Nazigeist noch infizierte Kultur zur Wehr zu setzen. Elvis und sein aufrührerischer Umgang mit Sexuellem anstatt Weltverklärung vermittels deutschem Schlager; Robert Mitchums lässige Selbstbeherrschung anstatt Heimatfilmrührseligkeit. Für Fischers Generationsgenossen Klaus Theweleit war, wie er geschrieben hat, der freie, wilde Jazz von John Coltrane oder dem Art Ensemble of Chicago nötig, um damit das Verdrängung befördernde deutsche Volksliedgut aus seinem Körper zu vertreiben. Für mich, zu spät geboren für Achtundsechzig, hat die Britische (Punk-)Musik, das vermag ich heute zu sagen, etwas vergleichbares getan: mich anderes sehen und anstreben lassen, als all die unheimlich deutschen Erwachsenen in Familie, Kirche, Schule und Ökonomie dies für unsereins vorgesehen hatten.

Die Dankbarkeit, die der Musik wegen dieser Eigenschaft gebührt, hat Klaus Theweleit in einem schönen Essay über Bob Dylan in eine Bemerkung gefasst: „Ich jedenfalls tausche den gesamten Suhrkamp-Laden gegen die gesammelten Columbia Records.“ Ein typischer Pop-Satz, voll Verve und Wucht, unverschämt und treffend. Doch für mich stimmt er so nicht. In der Kneipe „Bei George“ liefen Punk und New Wave, aber eben nur ab und an, sozusagen unter ferner liefen. Eigentlich gab es dort all das zu hören, was Punks verpönten oder nicht kannten, eine „wilde“ Mixtur: Bruce Springsteen, ABBA, Jimi Hendrix, Electric Light Orchestra, Donny Hathaway, Simon & Garfunkel. Das alles, stellte ich fest, konnte in meinen Gehörgängen sehr gut koexistieren, ein Idiot demnach, wer, weil eine Sache, eine geltende Linie dies verlangen, sich all den anderen wunderbaren Musiken verschließt, diese ausschließt.

In jenen Jahren, da Klaus Theweleit ein junger in Jazz und Dylan verliebter 1968er gewesen war, erschienen im „Suhrkamp-Laden“ vor allem die Schriften Ernst Blochs, Else Lasker-Schülers, Hans Jonas‘, Nelly Sachs. Theodor W. Adornos. Schriften jüdischer Deutscher also, welche die Nazis mit dem Tode bedroht und von hier vertrieben hatten, die auch nach dem Krieg niemand in Deutschland willkommen hieß. Solche Stimmen, Ansichten, Erfahrungen wegtun, sich allein noch von Records ernähren? Niemals! Man braucht, wage ich Kneipen-geschult zu behaupten, dringend beides, vieles.