An einem weit verzweigten Fluss zwischen New York, Chicago, Berlin und Heidelberg

Jazzfest Community Week Film Lab

„… Our future is a ballad for our children / Let them rest in melodies of peace / Come Sunday / We may all be singing Attica blues / We may all be singing nobody knows the trouble I’ve seen / Fire is / was the way ahead…“

(aus „One for Archie“, Moor Mother, Nicole Mitchell & Nduduzo Makhathini, Enjoy Jazz Recordings)

Wadada Leo Smith (Photo: Thomas Venker)

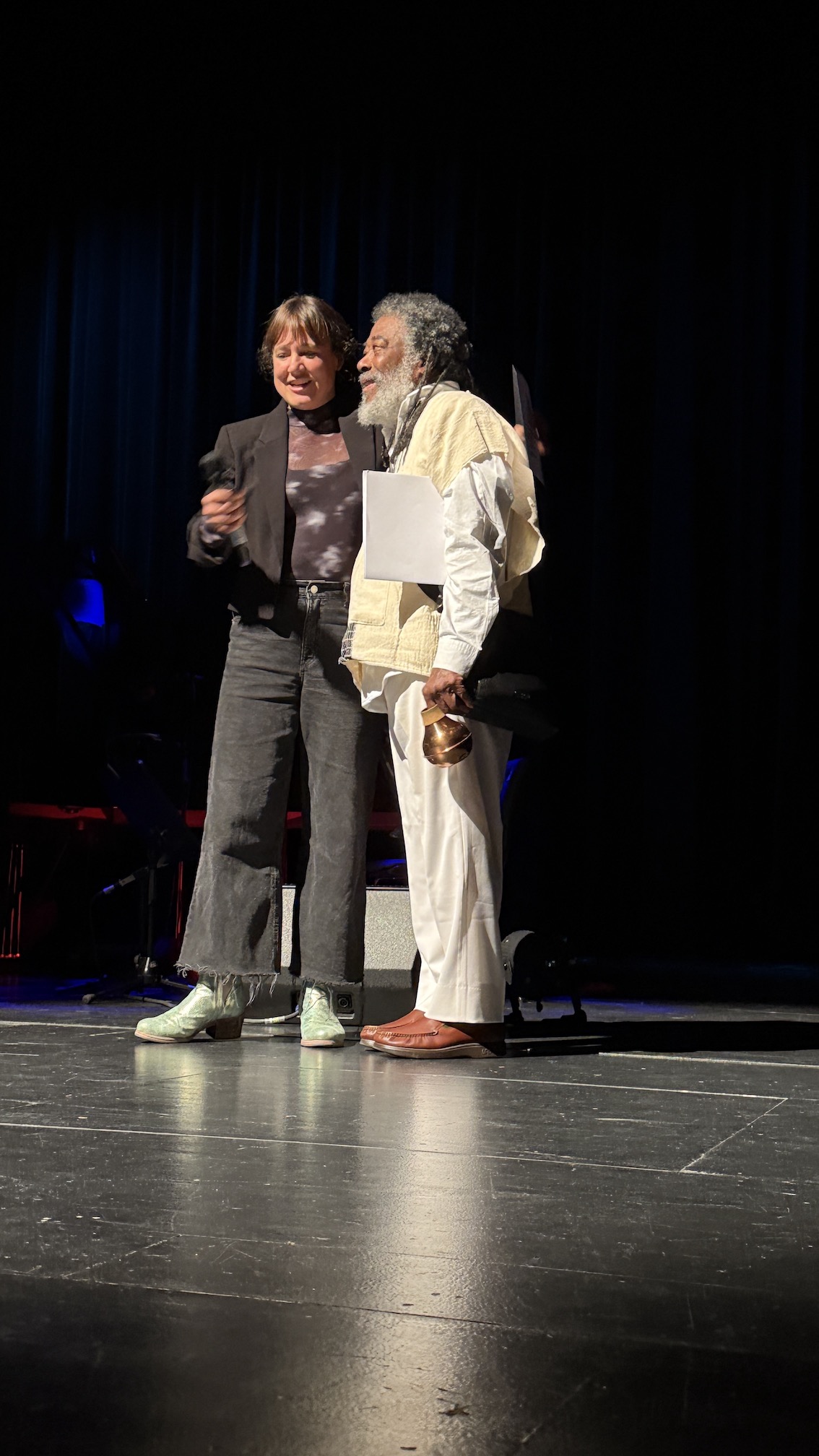

Mein Jazzfest Berlin 2025 beginnt in diesem Jahr so eindringlich wie nur möglich. Kurz vor dem ersten Show-Abend in den Berliner Festspielen versammeln sich der amerikanische Trompeter und Komponist Wadada Leo Smith, die Künstlerische Leiterin des Jazzfest Berlin Nadin Deventer und der Musikjournalist sowie Mitkurator des Jazzfest Peter Margasak im Bar-Foyer zu einem Gespräch über Smiths siebzigjährige Karriere – und speziell seine Notationsmethode und die visuelle Sprache seiner Komposition “Louis Armstrong Counterpointing“ (flankiert von “Drawing Sounds, Listening to Symbols: Interpreting a Score by Wadada Leo Smith“, einem Vortrag der Kuratorin Paola Malavassi) –,

die transatlantische Tradition des Festivals und, last but mos def not least, die aktuellen sozio-politischen Entwicklungen in den USA.

Auf die Frage von Margasak, wie Wadada Leo Smith die Serie erschreckender Ereignisse wahrnehme und verarbeite, die die Welt derzeit erschüttere, antwortet dieser mit der ihm eigenen, sehr ruhigen und doch einen sofort an seine Lippen fesselnden Stimme, dass für ihn, der er in eine mehr als 400 Jahre andauernde Geschichte der Unterdrückung hineingeboren wurde, die Welt schon immer ein düsterer Ort gewesen sei – und dass sich das auch nie geändert habe, seit er denken könne. Insofern sei doch alles wie immer.

Angelika Niescier (Photo: Camille Blake)

Ein Satz, der noch immer in mir nachklingt, als die Altsaxophonistin Angelika Niescier, die Violoncellistin Tomeka Reid und Schlagzeuger:in Eliza Salem die Bühne zum offiziellen Eröffnungskonzert betreten. Vier Tage zuvor haben die drei ein wunderbares Trioset aus drei Songs sowie ein Joni-Mitchell-Cover zusammen mit Achim Tang und Rabih Lahoud im Rahmen der Monheim-Triennale-Matinee-Serie gespielt – heute nun also auf die lange Distanz (was beim Jazzfest 45 Minuten meint). Man spürt sofort, dass alle drei hoch elektrifiziert sind, dass Ort und Anlass die Musik ihres aktuellen Albums „Beyond Dragons“ noch mehr aufladen, als sowieso schon der Fall ist. Passend dazu auch die sehr politischen Ansagen von Angelika Niescier, die die multiplen Lesarten ihres Songs „Risse“ beispielsweise allesamt mit den dunklen Wolken über der Welt verbindet. Manchmal darf Free Jazz eben doch ein sehr klar definiertes Narrativ mit sich herumtragen.

Felix Henkelhausen: Deranged Particles (Photo: Camille Blake)

Ganz anders – und dann doch wieder nicht – das anschließende Konzert von Felix Henkelhausens Septett Deranged Particles (bestehend aus dem Tenorsaxophonisten Philipp Gropper, dem in New York lebenden Keyboarder Elias Stemeseder und der Vibrafonistin Evi Filippou sowie Trompeter Percy Pursglove, Elektroniker Valentin Gerhardus und Schlagzeuger Philip Dornbusch). Es sind wild mäandernde Stücke, die sich die Freiheit nehmen, mehr Instrumente und Ideen zu schichten, als man im ersten Moment für sinnstiftend erachten würde. Aber wie so oft in der Austauschbeziehung zwischen Künstler:innen und Zuhörenden zeigt sich im Verlauf, dass die Musiker:innen durchaus (besser) wissen, was sie da machen. Die Deranged Particles wirken dabei von Anfang an geradezu überschwänglich happy, endlich einmal alles ausprobieren zu dürfen, zumal auch noch auf einer derart großen Bühne. Es dauert zwar ein gutes Drittel des Konzerts bis sie ihren gemeinsamen Rhythmus gefunden haben, dann aber so richtig.

Das Jazzfest Berlin kündigte das Set als Stücke an, „die von kniffligen rhythmischen Umkehrungen getragen werden und über den Post-Bop-Sound hinausgehen“, für den Henkelhausen geschätzt wird.“ Zutreffend. Am Ende mag man kaum glauben, was da alles in ein einziges Konzert eingeflochten wurde. “Deranged Particles“ ist ein fantastisch funkelndes Sound-Kaleidoskop, das so viele Spurenelemente in sich trägt, dass ich rauschhaft-erregt die Prognose wage, dass Henkelhausen schon bald mehr als fünf Finger brauchen wird, um seine Performances auf dieser Festivalbühne zu zählen.

Nadin Deventer & Wadada Leo Smith (Photo: Thomas Venker)

Die erste Nacht endet mit dem Duo aus Pianist Vijay Iyer und Trompeter Wadada Leo Smith. Die beiden sind seit zwei Jahrzehnten enge musikalische Partner – so eng, dass sie sich blind verstehen und mit einer politischen Stimme fragen (und bewusst nicht Antworten setzen) können.

Ich zitiere aus dem Programmheft des Jazzfest: „Ihr zweites Album “Defiant Life“ setzt sich mit der Conditio humana auseinander und erforscht sowohl das Leiden als auch die Widerstandsfähigkeit des Menschen. Dazu Iyer: „Diese Aufnahmesession wurde von unserer anhaltenden Trauer und Empörung über die Grausamkeiten des vergangenen Jahres bestimmt, aber auch von unserem Glauben an die menschlichen Möglichkeiten.“

Am Ende kommen nicht wenigen (fast) die Tränen – wegen der ergreifenden Tiefe dieser Musik, aber auch, da es wohl die letzte Tournee für Wadada Leo Smiths ist.

- Vijay Iyer & Wadada Leo Smith.

- Photos: Camille Blake

Exkurs I: Holly Herndon & Mat Dryhurst & Kazuko Miyamoto im KW

„Love, physical love / Craving, oh love / Love in your arms / Don’t stop without / Our yesterday / Eternal, eternal love …”

(aus “Eternal”, Mat Dryhurst & Holly Herndon / RVNG Intl. Records)

Wie sagt es Nadin Deventer im Kaput-Gespräch so treffend: Man konkurriert als Festival in Berlin ja immer mit dem umfangreichen Kulturangebot der Stadt. Oder, mit leicht weicherer Betonung, eine Stadt wie Berlin bietet einiges für das selbst organisierte Festivalrahmenprogramm an.

Mich zieht es zunächst in die Kunstwerke – oder ins KW, wie man in der mittlerweile zu 90 % englisch-deutsch sprechenden Hauptstadtszene sagt –, wo gleich eine reizvolle Doppeleröffnung ansteht: „String Constructions“ von Kazuko Miyamoto und „Starmirror“ von Holly Herndon & Mat Dryhurst.

- Mat Dryhurst & Holly Herndon

- „Starmirror“

Letztere kennen Kaput-Leser:innen durch ihre Veröffentlichungen auf RVNG Intl. Records. Wobei die beiden Wahl-Berliner:innen zuletzt den Schaffensschwerpunkt von der Musik hin zur AI-Forschung und deren Präsentation im Kunstkontext verschoben haben – wogegen primär nichts einzuwenden wäre, zumal die Gedanken, die sich Dryhurst und Herndon machen, und die Ergebnisse, die sie produzieren, immer spannend und anregend sind. In der Ausstellung im KW (die gemeinsam mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf produziert wurde) präsentieren sie eine große und eine kleinere Raumarbeit, die ein Szenario verbildlichen, „in dem KI-Modelle Menschen koordinieren, um für die Allgemeinheit nützliches Wissen zu generieren“. Die Hauptausstellungshalle der KW dient dabei als „Trainingsgelände für die kollaborative Produktion zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz“.

Mein Dilemma dabei: Die in Zusammenarbeit mit dem Design- und Architekturstudio sub entwickelte immersive Klanginstallation stößt mich ästhetisch ab – da hilft auch nicht, dass der Überbau mit dem Moralitätenspiel Ordo Virtutum (1151) der deutschen Benediktineräbtissin und Universalgelehrten Hildegard von Bingen (1098–1179) und die Diskursverzweigungen stimulierend sind. Ich würde zum Vertiefen lieber die alten Alben hören und an diese anknüpfende Raumwelten visualisiert bekommen.

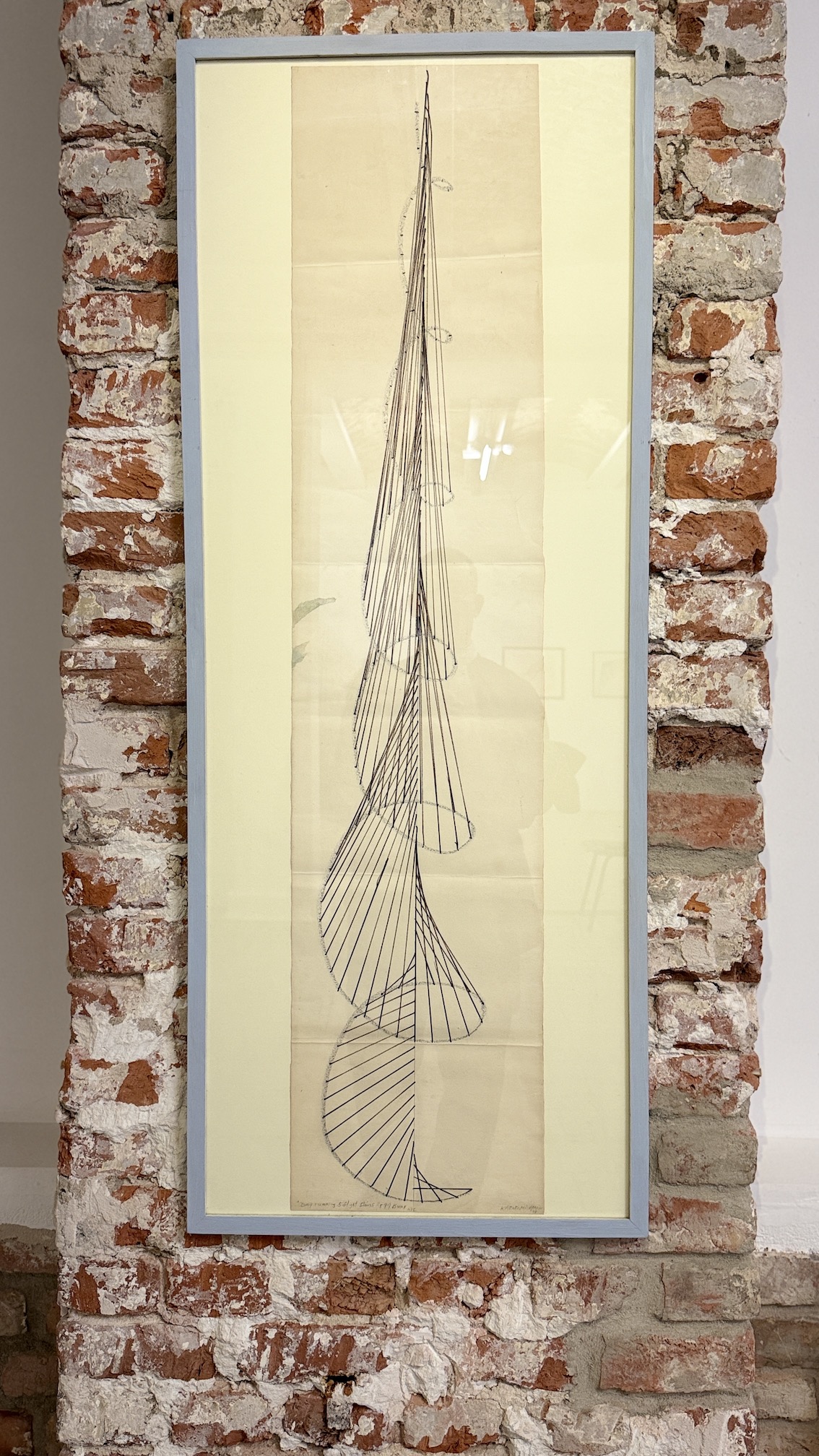

Ganz anders die Ausstellung “String Constructions“ von Kazuko Miyamoto, die die in den 70ern und 80ern aus Baumwollfäden, Nägeln und gezeichneten Linien entstandenen String Constructions der Künstlerin erstmals in Deutschland so umfangreich im Rahmen einer Soloshow präsentiert. Wobei es mir persönlich weniger die Objekte selbst als vielmehr die geradezu hypnotischen Zeichnungen angetan haben.

Ich zitiere aus dem Text der KW: „Miyamoto ist eine führende Vertreterin der postminimalistischen und feministischen Bewegung in New York, wo sie seit 1964 lebt. In ihren Skulpturen, Installationen, Performances und Papierarbeiten erkundet die Künstlerin sowohl die Beziehungen von Körper, Raum und Material als auch Themen wie Arbeit und Sichtbarkeit.“

Die Ausstellung wird in den kommenden Wochen immer wieder über Performances aktiviert, sodass sich ein mehrmaliger Besuch lohnt – ebenso die begleitend zur Ausstellung erscheinende Publikation „Kazuko Miyamoto – Conversations“, für die diverse Weggefährt:innen interviewt wurden.

Und auch die Ausstellung von Holly Herndon & Mat Dryhurst erfährt immer wieder neue Aktivierungen.

- String Constructions“

- Kazuko Miyamoto

Exkurs II: Lena Willikens & Darwin in der Säule

Die Tür ins Berghain führt an den Donnerstagen immer nur bis zur Säule. Das wissen zwar alle, die lesen können, aber trotzdem finden sich immer wieder Tourist:innen ein, die dann geradezu sehnsüchtig vor dem geschlossenen Tor nach oben sitzen und versuchen, etwas von der Aura einer „regulären“ Nacht abzubekommen.

Die Diskrepanz der Erfahrungen wird dann – je nach DJs – noch verstärkt oder eben negiert. An diesem Abend ist der Unterschied leider für alle greifbar, denn das B2B von Lena Willikens und Darwin, das nach einer tollen gemeinsamen Set-Erfahrung in der Panorama Bar einige Wochen zuvor beschlossen wurde, will nicht so richtig funktionieren. Die engmaschig verflochtenen, dezent bis wild halluzinierenden Sets von Willikens und das kühlere Klang-Setting von Darwin finden an diesem Abend keine Schnittmenge. Eine Erinnerung daran, dass 1 + 1 nicht immer 2 ist – schon gar nicht in der Musik. Aber, wie sagt man so treffend: Erst im Scheitern erfährt die Kultur ihre Existenzberechtigung.

Luke Stewart (Photo: Camille Blake)

Zurück zum transatlantischen Diskurs

Auch der zweite Haupttag des Jazzfestes – es gab ja bereits seit Montag vorgelagerte Community-Projekte und einen Filmdreh, siehe Interview mit Nadin Deventer, die ich aber leider nicht wahrnehmen konnte – beginnt wieder mit einem Talk, den alle Anwesenden so schnell nicht vergessen werden. Das liegt vor allem an den emotional aufwühlenden, sehr nachdenklich und präzise formulierten Monologen von Luke Stewart.

Musikjournalist Peter Margasak, der selbst aus Chicago stammt, wollte von Ingebrigt Håker Flaten und Stefan González (die gemeinsam die Band The Young Mothers bilden) sowie von Stewart wissen, wie sie das aktuelle Klima in den USA wahrnehmen und wie es sich auf ihre künstlerische Arbeit und die Communities, in denen sie sich bewegen, auswirkt. Die Antworten der drei – zu tiefschürfend, um sie hier im Detail wiederzugeben (vielleicht gibt es ja einen Mitschnitt?) – zeichnen ein realistisches Bild der bedrohlichen Lage, wissen aber dennoch Mut zu machen. Sie berichten von existierenden lokalen sowie städte- und regionenübergreifenden Netzwerken und einem starken Willen zu Zusammenhalt und kulturell-sozialer Mobilisierung. Ich weiß nicht mehr, wer das Bild eines allen verbindenden Flusses aufbringt, ich glaube es war einmal mehr Stewart, es setzt bei mir, pardon für die naheliegende Stilblüte: Anker.

Signe Emmeluth (Photo: Thomas Venker)

Das Konzertprogramm eröffnet dann Signe Emmeluth mit der Deutschlandpremiere ihrer preisgekrönten Suite “BANSHEE“ – eine psychedelische Manifestation einer Improvisation für sieben Musiker:innen. Mit dabei: Sängerin Maja S. K. Ratkje, Perkussionistin Jennifer Torrence, Experimentalbassistin Guro Skumsnes Moe, Tubistin Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck, Pianistin Guoste Tamulynaite, Trompeterin Anne Efternøler sowie Altsaxophonistin und Komponistin Signe Emmeluth selbst.

Mit “BANSHEE“ greift Emmeluth eine alte irische Sagenfigur auf und stellt Fragen nach der Essenz unserer Existenz – was die durchaus wilde und zwischen Euphorie und Überforderung changierende Soundreise erklärt.

Es folgt das David Murray Quartett mit einem Programm, das größtenteils auf Material des neuen Albums „Birdly Serenade“ zurückgreift. Im Gegensatz zum Kölner Konzert im Januar dieses Jahres sitzt diesmal allerdings nicht der unglaubliche Russell Carter am Schlagzeug, sondern Chris Beck. Dieser macht seinen Job zwar gut, doch fehlt das gewisse Carter-Etwas – um es einmal vergleichend auszudrücken. Wieder mit dabei sind Marta Sánchez am Klavier und Luke Stewart am Kontrabass. Was schon in Köln positiv auffiel: Murray gewährt den Mitgliedern seines Quartetts viel Freiraum für eigene Solomomente – er selbst stellt sich während dieser Sequenzen bewusst an den Rand der Bühne, gibt das Spotlight frei und zeigt sich als euphorischer Zuhörer.

Marquis Hil l(Photo: Camille Blake)

Der Abend endet auf der großen Bühne mit einem (von mir lange herbeigesehnten) Auftritt des Chicagoer Schlagzeugers und Bandleaders Makaya McCraven, zusammen mit E-Bassist Junius Paul, E-Gitarrist Matt Gold und Trompeter Marquis Hill.

McCraven gehört zum Umfeld des Chicagoer Labels International Anthem, auf dem unter anderem auch Saul Williams, Jeff Parker, Tortoise, Angel Bat Dawid, Jaimie Branch und Irreversible Entanglements veröffentlichen, also ein exquisiter Club.

Makaya McCraven (Photo: Camille Blake)

Das aktuelle Album „In These Times“ hat Makaya McCraven aus langen und intensiven gemeinsamen Echtzeit-Kompositionssessions geformt; vor der Tour mussten die vier diese so entstandenen Songs dann für die Liveumsetzung einstudieren. Die Musik des Quartetts ist mit großer Sensibilität für Sounddetails verwoben und verbindet Einflüsse aus dem Jazz und R&B der 1970er-Jahre mit aktuellen US-Hip-Hop-Referenzen.

Der Albumtitel deutet es an: Makaya McCraven und Band setzen sich inhaltlich mit der Geschichte Schwarzer Musik auseinander – insbesondere mit den symphonischen Arbeiten von Künstlern wie Charles Stepney für Chess Records oder Curtis Mayfield.

Passend dazu gibt McCraven beim Jazzfest an diesem Abend mehrere längere Ansagen, in denen er die Bedeutung von Communities, künstlerisch-sozialen Austauschprozessen und geteilten Musikerlebnissen betont – und disst dabei ganz konkret KI-Anwendungen: „Was kann AI nicht? Für euch auf der Bühne Musik machen!“

Hildur Guðnadóttir (Photo: Thomas Venker)

Exkurs III – Hildur Guðnadóttir

Die isländische Komponistin, Cellistin und Sängerin Hildur Guðnadóttir präsentiert während des Jazzfestes an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Berliner Volksbühne Songs ihres neuen Albums „Where to From“ (und des älteren Werks „Mount A)“ in einem Set-up für fünf Streicher:innen und drei Stimmen, wobei die Komponistin selbst Gesang und Cello übernimmt. Desweiteren in der „Band“: Constance Ricard (Violoncello), Liam Byrne (Viola da Gamba), Peyee Chen (Sopran), Nina Guo (Sopran), Sarah Saviet (Viola), Francesco Donadello (Toningenieur) und Theresa Baumgartner (Lichtdesign).

Hildur Guðnadóttir (Photo: Thomas Venker)

Was viele nicht wissen: Guðnadóttir, die zuletzt vor allem durch ihre Soundtrack-Arbeiten für Kino und Fernsehen („Joker“, „Tom of Finland“, „Chernobyl“) größere Aufmerksamkeit bekam, kann auch auf umfangreiche Soloarbeiten zurückblicken („Mount A“ (2006), „Without Sinking“ (2009), „Leyfðu Ljósinu“ (2012) und „Saman“ (2014)). Diese Werke ähneln stilistisch ihren Auftragsarbeiten, bieten durch die schlichten Arrangements und den Verzicht auf Bilderwelten jedoch noch mehr Raum für individuelle Aufladung bei den Hörer:innen.

Ich zitiere Guðnadóttir zu “Where to From”:

“As is common with musicians, I have a fairly constant stream of music playing in my head. Sometimes I record this stream on my phone, for no other purpose than taking a snapshot of my feeling tone at that moment. You can capture a sense of timing with audio which you can not with a pen. So these recordings became a sort of diary of tonality and timings.

Friendship has always been one of the most important elements of how I make and play music. The person and our friendship comes first and their instrument comes second. So my orchestrations are often based around who is playing. When I learned that my friends Eyvind Kang and Jessika Kenney were going to be in Europe in the summer of 2024, I really wanted to grab the chance to play with them. Strings and voices being our shared instruments, we have always had a strong resonance when we play together. In addition, I called some of my favourite people and musicians and asked them to join – Else Torp, Liam Byrne and Clare O´Connell.

Wanting to continue to explore the contemplative tonality from my previous solo records, I orchestrated a handful of my diary entries for them to play. Having largely retreated from touring and playing concerts in the last years, apart from the odd venture, I am very excited to be joined by an ensemble of friends and come out of my concert playing hiatus to play the music of “Where to From”, along with older pieces from my previous records that I was unable to perform as a one woman band in my touring days. As the 20th anniversary of the release of my first solo record “mount A” is on the horizon – the concert will span compositions from 2 decades of exploring the relationship between strings and voices, and the space that music both creates and captures.”

Exkurs IV – Alex Bechberger & Jim Avingnon im Möbel Olfe

Umsteigen am Kottbusser Tor, ohne kurz in den Möbel Olfe zu schauen, wenn dort zwei enge Freunde auflegen, wär schlichtweg unentschuldbar. Und so dehne ich die Umsteigepause immerhin auf 30 Minuten – genug, um einige Fotos zu machen, Zärtlichkeiten und Neuigkeiten auszutauschen und mitzubekommen, dass schon die erste aufgelegte Single (die beiden legen nur 7-Inches auf) für erregte Nachfragen einer Hörerin sorgte. Was will man mehr als ein derart dediziert zuhörendes Publikum? Ich wünsche mir in diesem Moment, wie so oft, zwei Körper, hechle dann aber doch Pflichtbewusst zum Jazzfest zurück.

Stimmen des Widerstands im Quasimodo

Marc Ribot (Photo: Fabian Schelhorn)

Die Nacht endet im Quasimodo, wo Marc Ribot den Saal schon so heiß gespielt hat, dass die Anwesenden schwitzen, als befände man sich auf einem Rave – primär der vom Soundtechniker aufgrund der leise ausgepegelten Performance von Ribot abgeschalteten Klimaanlage geschuldet. Nach diversen klassischen Old-Folk-Stücken von seinem Album „Map of a Blue City“ schwingt sich Ribot gegen Ende seines Auftritts zu emphatischen Ausbrüchen gegen den orange guy hoch und endet mit agitativen Songs. Bekehrt wird hier sicherlich niemand – man ist unter sich.

Das anschließende Konzert von MOPCUT feat. Dälek wird dann wieder (wie der Großteil der Shows am Festival Freitag und Samstag) via Deutschlandradio Kultur live übertragen und bietet somit die Chance auch Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nicht auf der richtigen Seite des Flusses angelegt haben.

Für mich der stärkere Protestsoundtrack in dieser Nacht – gerade im Dialog aus den kratzig-aufgewühlten (und digital bearbeiteten) Lauten von Audrey Chen und Will Brooks’ (Dälek) brummenden Raps. Wobei ich die Rollen von Schlagzeuger Lukas König und den Gitarren-Noise von Julien Desprez nicht runterspielen will – sie verlieren sich aber leider etwas im Mix in dieser Nacht. Das Quartett erkennt das Chaos der Welt an, versucht es gar nicht sortiert zu bekommen, und bringt gerade deswegen eine gewisse Ruhe hinein.

Für mich die Schlussakkorde des diesjährigen Jazzfest, am nächsten Tag geht es zum Enjoy Jazz.

- MC Dälek & Audrey Chen

- Photos: Fabian Schelhorn

Wo das Jazzfest Berlin in klassischer Weekend-Festivaltradition auf eng getaktetes Programm und lange Abende setzt (an den vier Festivaltagen gab es 2025 25 Performances zu erleben), verfolgt man im Rhein-Main-Delta beim Enjoy Jazze inen auf konzentrierte Abende mit jeweils einem Auftritt und dafür langem Atem angelegten Ansatz (vergleichbar mit dem Montreux Jazz Festival). In fünf Wochen finden hier 2025 stattliche 56 Konzerte statt.

Der Name ist immer wieder Thema: „Enjoy Jazz“ sagt nicht jedem zu – zu banal, vielleicht auch zu sozialpädagogisch. Aber anschließend an die Diskussionen bei den Panels auf dem Jazzfest Berlin und den nächtlichen Gesprächen mit den internationalen Musiker:innen ist es vielleicht genau das, was wir brauchen: keine (snobistische) Abgrenzung, sondern die einladende Geste, und die dann eben doch für nicht so gewohnte Konzertgänger:innen wichtige Betonung: Jazz ist auch für dich da!

Ich muss jedenfalls gerade an die guten, da nicht zu pathetischen Wortbeiträge von Makata McCrave bei seinem Auftritt in den Berliner Festspielen denken: Musik ist Kommunikation. Oder wie es Wadada Leo Smith ausdrückte: Musik ist Liebe.

Von Berlin nach Heidelberg in einem Schrei

Headlines täuschen ja oft falsche Ereignisse vor – nicht in diesem Fall: Das Kind in der Reihe vor mir schreit tatsächlich fünfeinhalb Stunden so intensiv mit, dass auch ein Kopfhörer und laut gehörte Musik nicht ausreichen, um mich nicht in Wallung gegen die Eltern und es zu bringen (oder soll ich lieber in Anlehnung an Steven King ES schreiben?). Einzig der Gedanke, von Peter Kruder und Richard Dorfmeister gleich beim Enjoy Jazz in Heidelberg in Empfang genommen zu werden, schenkt mir die Energie und Geduld zum Durchhalten.

Die beiden Festivals in einem Text zu verbinden, liegt in diesem Jahr nicht nur wegen der vielen Musiker:innen, die auf beiden Festivals spielen nahe (unter anderem Makaya McCraven, Angelika Niescier / Tomeka Reid / Eliza Salem, Vijay Iyer & Wadada Leo Smith, James Brandon Lewis Quartet), sondern vor allem vor dem Hintergrund von Community- und Healing-Diskursen.

Passend hierzu haben Volker Doberstein und Rainer Kern vom Enjoy Jazz Festival ein Essay mit dem Titel „Resilienz und Resonanz – über die Bedeutung von Musik für Heilungsprozesse in komplex krisenhaften Zeiten“ veröffentlicht, aus dem ich kurz zitieren möchte „Heilung ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Ein Prozess mit dem Ziel der Wiedererlangung von körperlicher, geistiger oder sozialer Unversehrtheit oder der Überwindung der Folgen einer Verletzung oder Versehrtheit. Heilung als medizinisches wie soziales Phänomen bezeichnet also immer etwas Relatives, etwas das abhängig von einer Bedingung ist, nämlich jener der körperlichen, geistigen oder sozialen Versehrtheit. Angesichts der erdrückenden Vielfalt von Herausforderungen vergessen wir manchmal, dass dem Schlechten immer auch das Gute eingeschrieben ist, dem Fehler seine Verbesserung. Niemand hat die daraus sich ergebende Chance schöner besungen als Leonard Cohen.

„There is a crack in everything. That’s how the light gets in“, heißt es in seinem Song „Anthem“. Kann es also sein, dass der Verletzung die Heilung nicht nur eingeschrieben ist, sondern die Verletzung tatsächlich bereits ein Teil der Heilung ist, wenn wir nur kreativ und produktiv mit ihr umgehen? Ist es am Ende das, was Epikur meinte, als er sagte: „Der Anfang des Heils ist die Kenntnis des Fehlers“? Die wahre Größe dieses Satzes bestünde dann darin, dass sich seine Gültigkeit immer wieder vor allem in unserem Handeln erweisen wird.“

Kruder & Dorfmeister (Photo: Thomas Venker)

Zurück in die handylose Zeit mit Kruder & Dorfmeister

Die 90er – mittlerweile eine Projektionsfläche wie all die anderen Jahrzehnte vor ihnen. Neben all der nun bereits zwei- (oder gar noch öfter) recycelten Mode und Musik der Epoche sticht die wirklich bemerkenswerte Markierung hervor, dass es das letzte Jahrzehnt ohne flächendeckende Mobiltelefone war.

Die DJ-Sets von Kruder & Dorfmeister, die ich aus den 90ern erinnere, finden sich somit nicht in meinem Handyfoto-Archiv wieder, nicht einmal als verwaschene Nokia-Aufnahmen. Nun, Erinnerungen, die man fast gänzlich nur mit sich selbst verifizieren kann, sind mir oft die liebsten. Eine Selbstgenügsamkeit, die gut zur Musik und Welt passt, die Peter Kruder und Richard Dorfmeister drum herum gebaut haben. Ja, der Sound der beiden Wiener ist das, was man heute als ein Environment (auf Englisch-Deutsch) formulieren würde – man könnte auch sagen: Sie sind ihr eigener Zustand.

An diesem Abend in Heidelberg haben viele Menschen, die offensichtlich (dem Ausdruck in ihren Augen nach) in den 90ern schon von Kruder & Dorfmeister angefixt wurden, ihren neuen Zustand in die Messehalle mitgebracht. Insofern passt es auch ganz gut, dass die beiden Wiener das Konzert mit ihrer vierköpfigen Band (Peter Schoenbauer, Andreas Lettner, Albin Janoska und Maximilian Kanzler) bestuhlen ließen.

Auf dem Programm steht die Liveband-Umsetzung der legendären „The K&D Sessions“ (featuring Remixe, Reworks, ja irgendwie auch Kooperationen mit Bomb the Bass, Roni Size, Alex Reece, Rockers Hi-Fi, David Holmes, Bone Thugs-n-Harmony …), dem Nachfolgealbum zu ihrem epochalen „DJ-Kicks“-Album auf Studio !K7. Ein Unterfangen, das Kruder & Dorfmeister lange selbst als unmöglich angesehen haben, da viel zu viel von ihrer mystischen Studio-Detailverliebtheit in die Produktionen eingeflossen sei. Letztlich haben die vielen Anfragen sie trotzdem den Versuch wagen lassen, und die richtigen „unmarkierten Scheine“, so Kruder in einer seiner langen Ansagen des Abends, hätten sie erfolgreich mit ihrer mit Wiener Jungs besetzten Band zusammengeführt.

Zeit für eine erste leicht kritische Anmerkung (gerade bei all den Soundeinflüssen aus unter anderem Jazz, Soul, Funk, die Peter Kruder und Richard Dorfmeister in ihre balearic electronics haben einfließen lassen): Man hätte die cis-Inkarnation der Band durchaus aufbrechen können. Eine weitere kritische Vorabbemerkung sei noch erlaubt: Es ist ja nachvollziehbar, dass man nicht alle Sänger:innen, deren Stimmen für „The K&D Sessions“ eingefadet werden, auf die Bühne bringen konnte – aber gar keine ist schon etwas wenig. Die gesampelten Stimmen klingen über die Hallenanlage oft viel zu kalt und distanziert. Selbiges gilt für die vielen Bläsersounds, denen eine Liveumsetzung auch gutgetan hätte: Richard Dorfmeister spielt mehrfach Querflöte während des Konzerts, und der Unterschied zum Klang der gesampelten Bläser ist brutal hörbar.

Mein Highlight des Abends ist ein Song, den ich absurderweise beim Wiederhören der „The K&D Sessions“ am nächsten Tag absolut nicht rekonstruieren kann. In diesem Moment in der Heidelberger Nacht versetzt er mich, angelockt von der Querflöte von Richard Dorfmeister, in balearische Träume voller „Careless Whispers“ (George Michael). Die beiden sind in dieser Phase des Konzerts ganz bei sich. Vergessen ist die halbe Stunde Aufwärmzeit, die sie und auch das Publikum brauchten – letzteres wird übrigens erst nach anderthalb Stunden den Mut schöpfen, aufzustehen, die Sitzordnung zu negieren und den Bewegungsimpulsen nachzugeben (Zitat Kruder am Ende: „Wir dachten, Heidelberg will heute gar nicht mehr tanzen!“).

Die Musik bewegt sich nun so mysteriös durch die weitläufige Halle, wie man es nur in einem kleinen Clubraum für möglich gehalten hätte. Die Samples geben den Klangwiderstand gegen den Raum auf, lösen sich im imaginären Nebel über dem Neckar auf. Und plötzlich bewegen sich die beiden ewig jungen Wiener schunkelnd im Sound wie die Keine Musik-Jungs (sowieso Brüder im Geiste von Kruder & Dorfmeister, was den entspannten Vibe angeht) unter ihrer Wolke.

Die Ausstrahlung von Peter Kruder und Richard Dorfmeister ist ursympathisch, immer wieder applaudieren sie dem Publikum zurück – eine Geste, die echt wirkt. Und auch die Art, wie Kruder immer wieder den Dialog sucht, nimmt man ihm ab, auch wenn seine sich an der eigenen Band und kurz dem Publikum (und später dem Merchandise) entlanghangelnden Ansagen seltsam funktional anfühlen nach all den soziopolitisch aufgewühlten Worten, die beim Jazzfest mit dem Publikum geteilt wurden. Vielleicht aber auch gut so. Man kann nur so sprechen, wie es einem die eigene Zunge erlaubt.

Nach zwei Stunden ist dann mit „Useless“ und „Speechless“ Schluss. Alle sind happy – ein finaler Zustand, den ich so nach der ersten halben Stunde nicht erwartet hätte. Was aber eher für meine Skepsis spricht, denn man hätte es natürlich ahnen können: Profis wie Peter Kruder und Richard Dorfmeister verlassen nur dann die eigene Comfort Zone, wenn sie sich gewiss sind, dass es ein Home Run wird.

Weinkönigin & Pro-Metal in Neustadt an der Weinstraße

Das Schöne am Enjoy Jazz ist, dass es dem Namen auch in der örtlichen Ausrichtung gerecht wird. Die neue Festivalwoche beginnt mit einem Konzert von Tigran Hamasyan und Band in Neustadt an der Weinstraße. Die Anreise – eine wider Erwarten intensive journalistische Herausforderung – verpflichtet mich doch das Social-Media-Team des Enjoy Jazz zu einem längeren Videointerview zum Konzert von Kruder & Dorfmeister am Vortag. Ich stelle mal wieder fest, dass es gut ist, dass ich zumeist textlich arbeite – man neigt beim Sprechen viel stärker dazu, Punchline-Impulsen zu folgen und die Künstler:innen für eine Pointe zu verkaufen. Insofern: Sorry, Richard, Peter, wenn ich etwas dick aufgetragen habe.

Jetzt soll es aber um den armenischen Pianisten Tigran Hamasyan gehen – zumindest gleich. Zeit für eine kurze, lobpreisende Erwähnung der besten Bratwurst (ever?) in der Weinstube zur Herberge in Neustadt an der Weinstraße, zumal serviert mit einem perfekt angebratenen Knödel und dicker Bratensauce, muss schon sein.

Hamasyan galt früh als Wunderkind: Mit gerade mal 19 Jahren gewann er den Thelonious Monk Jazz Competition; und Brad Mehldau beschrieb das Besondere am Spiel von Hamasyan wie folgt: „… ein wirklich wildes, ungerades Metrum und diese verzerrte, aggressive Klavierbehandlung. Man möchte mit dem Kopf wackeln, auf diese wirklich coole Art und Weise, aber es ist auch Jazz …“

Wie viele Wunderkinder pflegt Tigran Hamasyan eine Neigung zur manischen Produktion (er wird auch in Neustadt viele anstehende Projekte erwähnen und anspielen) und zu Klangspagaten, die man keiner normalsterblichen Musiker:in durchgehen lassen würde. Hier und heute gibt es zusammen mit Yessai Karapetian, Marc Karapetian und Arman Mnatsakanyan eine wilde Fusion aus Klassik und Jazz, aber vor allem melodischem Metal (mit Giallo-Einflüssen), Prog-Rock und – irgendwo im Spannungsfeld aus frühen Marillion, mittleren Genesis und Accept (ohne den markanten Gesang freilich) – wenn das Sinn ergibt. Wobei Tigran Hamasyan immer extrem virtuos wirkt, sodass das Vulgäre, das hier gärt, nie die Oberhand gewinnt (was man sich manchmal durchaus wünschen würde; ebenso, dass die armenischen Harmonie- und Gesangseinflüsse stärker hervorschimmern dürften).

Mein persönliches Lieblingsstück des Abends ist um ein armenisches Märchen herum komponiert, das davon handelt, dass ein Sohn nach einem magischen Vogel sucht, da nur dessen Gesang das Königreich seines Vaters erretten kann.

Es gibt das gar nicht mal so seltene Phänomen, dass sich Musiker:innen sozusagen selbst in Gewahrsam nehmen – man könnte auch sagen, sie erliegen einem mit sich selbst performten Stockholm-Syndrom – und nicht mehr aufhören können zu spielen. Wenn man sich als Zuschauer:in aus einem derart aufgeladenen Szenario nicht zu lösen vermag, kippt ein Konzert leicht ins Unangenehme.

Aber da der Mensch – und somit auch ich – lernfähig ist, negiere ich die zweite Stunde von Tigran Hamasyan und Band und stehe nun also vor dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße, genieße die frische Herbstluft, wundere mich über ein Warnschild für fallende Kastanien (obwohl kein Baum für eine solche Gefährdung Anlass gäbe), mustere den Gedenkstein für die Deutsche Weinkönigin, deren Existenz und Krönungsritual hier ihren Ursprung hat und jährlich angemessen gefeiert wird – und gerate plötzlich in ein angeregtes (von seiner Seite) Gespräch mit einem lokalen Musikliebhaber, der „alle Musik liebt“. Eine schöne Aussage. Und umso bedeutungsvoller, wenn in dieses Spektrum auch ein John Zorn fällt, der mit viel Expertise in seinem Gesamtwerk gewürdigt wird.

Dann ist auch in der Halle und bei Tigran Hamasyan und Band Feierabend. Unsere kleine Reisegruppe verlässt Neustadt an der Weinstraße gen Heidelberg. Die Rückfahrt ist weniger ereignisreich, lediglich das kurzzeitige Befahren der Helmut-Kohl-Straße sorgt für Erheiterung und führt zu einer Instagram-Hommage an Deutschpunk-Fan No. 1 und Kaput-Co-Honcho Linus Volkmann – wann hat man schon mal die Chance, Normahl mit „Helmut Kohl, halt’s Maul“ zu posten.

Ganavya: „Ich singe, weil ich wirklich glaube, dass ich sterben werde, wenn ich es nicht tue.“

Mein letzter Tag beim Enjoy Jazz sorgt für eine gewisse Melancholie. Wer einmal in Heidelberg war, weiß, dass man die Stadt und ihre supernetten Bewohner:innen sofort ins Herz schließt und nicht mehr verlassen möchte. Allein schon ihr Slang – die Zungen rollen hier süß und lang, man höre nur die Stieber Twins.

Ganavya (Photo: Thomas Venker)

Den Abschied versüßt mir Ganavya am Abend im neuen Karlstorbahnhof (die legendäre Heidelberger Location hat ihren Ort vor einigen Jahren von der Ursprungslocation am Neckar in das Gebiet der ehemaligen US-Kasernen verlegen müssen). Das hat Auswirkungen auf den Vibe der Lage (nothing beats ’ne Neckarlage), aber nicht auf den der Halle. Die Stimmung ist erwartungsfroh, wobei auffallend leise – passend schrieb die New York Times vor einigen Jahren, dass sich die Musik von Ganavya Doraiswamy wie „ein Gebet“ anfühle.

Ich habe eine persönliche Bindung zu Ganavya – sie gehörte zu den ursprünglichen 16 Musiker:innen der Monheim Triennale und sorgte 2024 für einige der beeindruckendsten Konzerte meines Lebens. Einmal von ihrer Stimme und Aura bestreift, will man nicht mehr, dass ihre Konzerte enden – sie ist somit das Gegenbeispiel für die „maximal eine Stunde“-Regel. Nicht unähnlich der Wirkung der Musik von Alice Coltrane, deren Musik Ganavya nach eigener Aussage tief verinnerlicht hat, gelingt es ihr, transzendentale Zustände hervorzurufen. Oder wie sie selbst es ausdrückt: „Ich singe, weil ich wirklich glaube, dass ich sterben werde, wenn ich es nicht tue.“

Für den Auftritt an diesem Abend kann man es pathetisch umformen in: „Ich höre, weil ich wirklich glaube, dass ich sterben werde, wenn ich es nicht tue.“

Entlang der unbekannten Flüsse

Im Zug nach Köln muss ich wieder an die vielen aufbauenden Worte und aufwühlenden Klänge denken, die ich in den vergangenen Tagen beim Jazzfest in Berlin und beim Enjoy Jazz in Heidelberg hören durfte. Es mag trivial klingen (aber das heißt noch lange nicht, dass es auch trivial ist – im Gegenteil): Musik bringt die Menschen zusammen. Und nichts haben wir aktuell, angesichts der anstehenden Herausforderungen der Zeit, nötiger als dieses Fundament der Kommunikation und Liebe.

Wir können und sollten dankbar sein, dass sich an vielen Orten auf der ganzen Welt so engagierte Teams zusammenfinden, um diese lebensnotwendigen Biotope des Austauschs zu organisieren und durchzuführen – und diese portalartig verbinden, sodass wir immer wieder, geradezu magisch von einander angezogen zusammen finden. Sei es in Texas, New York oder eben Berlin, Heidelberg und Neustadt an der Weinstraße.

Mein Zug führt von Heidelberg nach Köln zum Week-End Fest und dann weiter nach Utrecht zum Le Guess Who? – zwei weitere dieser Refugien der Zusammenkünfte, gelegen an einem imaginären Delta der mystischen Flussverästelungen, deren Namen wir nicht kennen, deren Wasser wir aber dürstend trinken.

- Blick auf den Neckar von er Theodor-Heuss-Brücke und der Berliner-Straßen-Brücke

- (beide Male gen Stuttgart)