„Menschen, die sich bewusst außerhalb der Konformität der japanischen Gesellschaft bewegen“

„Invisible People“ (Photo: Nazgol Emami)

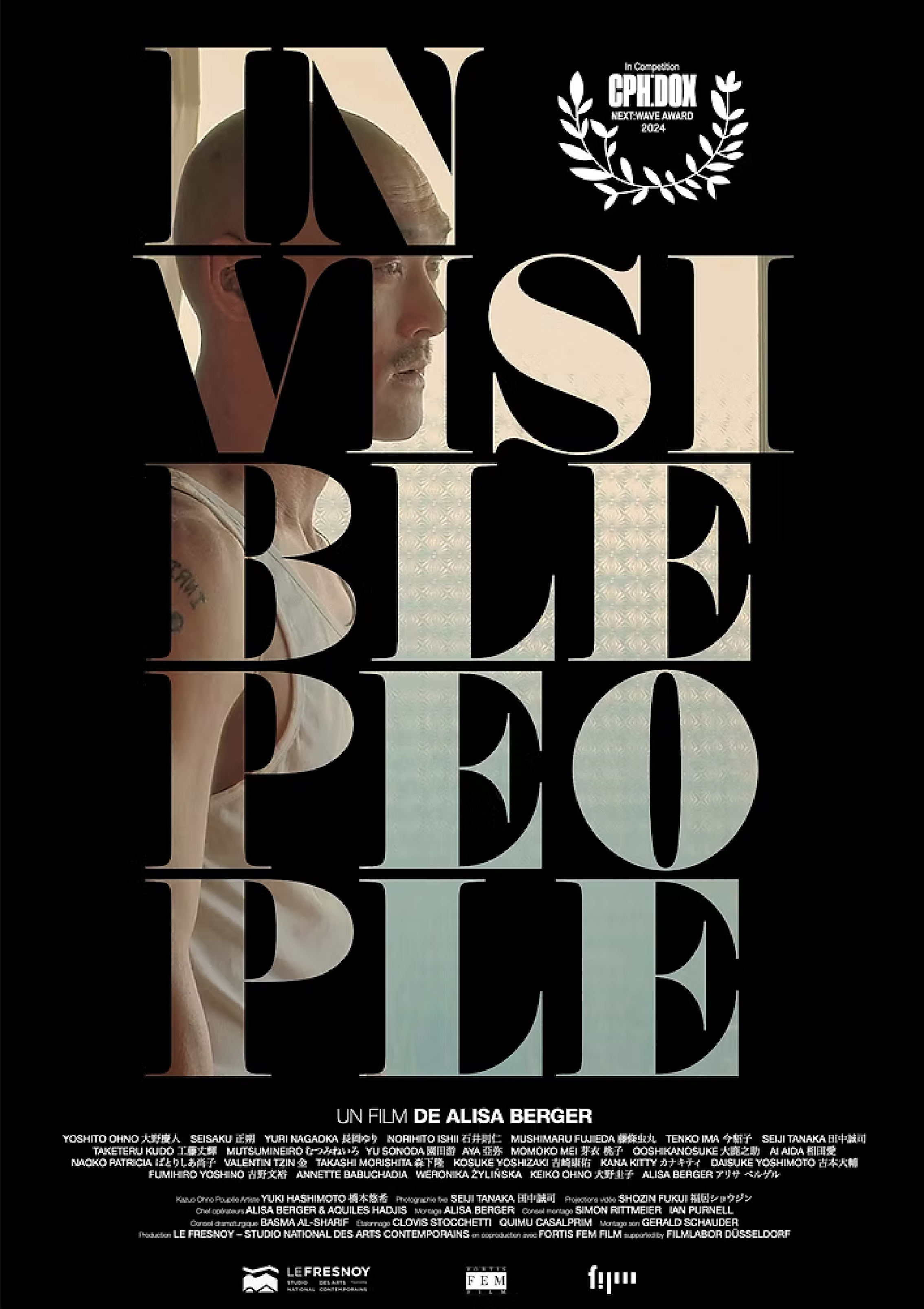

Alisa Berger, die an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) und an der Universidad Nacional de Colombia Bogotá Film und Bildende Kunst studiert hat, verbindet in ihrer Arbeitspraxis Film, Installation und performative Interventionen. Insofern wundert es nicht, dass „Invisible People“ so fließend die Genregrenzen zwischen Dokumentation und Experimentalfilm negiert, eine „hybride Form“ findet, eine „Collage aus Inszenierung, Beobachtung, Fragment und Erinnerung.“ Berger nimmt uns mit in die faszinierende Welt des japanischen Butoh Tanztheater, in dem „Revolte, Erotik, Trance, Gebet, Ahnenerfahrung und körperlicher Anonymität“ in einen mystischen Dialog treten, in dem sie selbst und ihre Familiengeschichte ebenso eine Rolle spielen wie urjapanische Geisterwelt und letztlich die menschliche Existenz selbst. Der Film tourt aktuell durch die deutschen Kinos, aktuelle Daten finden sich immer auf der Verleihseite.

Alisa Berger, die an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) und an der Universidad Nacional de Colombia Bogotá Film und Bildende Kunst studiert hat, verbindet in ihrer Arbeitspraxis Film, Installation und performative Interventionen. Insofern wundert es nicht, dass „Invisible People“ so fließend die Genregrenzen zwischen Dokumentation und Experimentalfilm negiert, eine „hybride Form“ findet, eine „Collage aus Inszenierung, Beobachtung, Fragment und Erinnerung.“ Berger nimmt uns mit in die faszinierende Welt des japanischen Butoh Tanztheater, in dem „Revolte, Erotik, Trance, Gebet, Ahnenerfahrung und körperlicher Anonymität“ in einen mystischen Dialog treten, in dem sie selbst und ihre Familiengeschichte ebenso eine Rolle spielen wie urjapanische Geisterwelt und letztlich die menschliche Existenz selbst. Der Film tourt aktuell durch die deutschen Kinos, aktuelle Daten finden sich immer auf der Verleihseite.

Alisa, beginnen wir doch ganz am Anfang. Wie kam es zu deinem Interesse am Butoh-Theater?

Alisa Berger (Photo: Almut Erhardc)

Alisa Berger: Ich glaube, ich hatte in Berlin eine Performance durch eine Freundin, Romina Görig, gesehen und war fasziniert. Später habe ich dann klassisch weiter recherchiert, bin über YouTube auf die frühen Videos von Kazuo Ōno und Tatsumi Hijikata gestoßen und hatte dann die Vision, einen Horrorfilm zu machen, in dem die Hauptfigur von Figuren aus einem Butoh-Stück heimgesucht wird. Dieser Film ist immer noch in ewiger Vorproduktion, weil ich bisher keine Finanzierung dafür finde.

Um mich weiter mit Butoh auseinanderzusetzen, habe ich dann selbst bei einem Workshop mitgemacht – und festgestellt, dass das für mich eine Form ist, überhaupt etwas mit dem Körper zu machen, abgesehen vom Raven. Ich bin sehr unsportlich und hatte sonst nie Tanz oder Sport in meinem Leben, also war das, als könnte ich meinen Körper ein bisschen „Gassi gehen lassen“. Ich habe einfach weitergemacht, auch weil es insgesamt eine faszinierende Tanz- und Kunstform war und mich dann entschieden, nach Japan zu gehen, um im Kazuo Ohno Dance Studio Butoh zu studieren.

Geht das einher mit deinem generellen Interesse an Japan? Du hattest ja auch einige Jahre in Tokio gelebt.

Es ist eigentlich genau andersherum. Ich hatte gar kein generelles Interesse an Japan oder an japanischer Kultur – zero, ehrlich gesagt. Im Gegensatz zu vielen Leuten, die davon träumen, nach Japan zu reisen und das Land idealisieren, war Japan nie auf meiner Liste.

Tatsächlich bin ich halb Koreanerin. Als mein Vater, selbst ukrainischer Jude, hörte, dass ich mich für ein Stipendium in Tokio beworben hatte, fragte er: „Warum?“ Er meinte: „Warum hast du dich nicht für ein Stipendium in New York beworben? Warum gehst du nach Japan? Das sind doch deine kolonialen Feinde“

Und das stimmt auch: Meine Familie mütterlicherseits sind Koryo-Saram, also sowjetische Koreaner. Unsere Vorfahren haben Korea, vor dem Zweiten Weltkrieg, während und wegen der japanischen Okkupation, die als eine der brutalsten Kolonialherrschaften gilt, verlassen und sind nach Russland ausgewandert, das später zur Sowjetunion wurde. Deshalb ist das Verhältnis zu Japan in meiner Familie eigentlich eher angespannt, weil es historisch gesehen der koloniale Feind war.

Alisa Berger: „Neiro from MUTSUMINEIRO performing by hanging and smiling.“

Das Interesse für Butoh war also völlig unabhängig von einem Interesse an Japan. Als ich angefangen habe, über Butoh zu lesen, fand ich das unglaublich faszinierend – das hatte für mich mit einer konzeptionellen Wucht zu tun. So wie wenn man das erste Mal über die soziale Plastik bei Joseph Beuys liest. Wenn man zum ersten Mal über Tatsumi Hijikata liest und dann Butoh-Workshops macht, ist man einfach geflasht. Es befreit einen konzeptionell – was Tanz, Körper und Bewegung sein können, was das mit Präsenz, Transformation, Animismus und Ritual zu tun hat. Da ist es dann völlig egal, aus welcher Kultur es kommt.

Natürlich, als ich dann wirklich in Japan war, fand ich das Land und die Kultur faszinierend. Aber das war nie der Impuls, dorthin zu fahren. Lustigerweise hat mich Butoh nach Japan geführt, nicht andersherum. Und dann habe ich mich einfach in Japan verliebt. Das war Schicksal. Mir sind da so wunderliche Sachen passiert: Tokio hat mich vom ersten Moment an willkommen geheißen, durch magische Begegnungen. Danach hat sich mein Interesse an der japanischen Kultur natürlich vertieft. Ich kannte vorher kaum etwas – ein paar japanische Gruselfilme, Horrorfilme –, aber dann bin ich da eingestiegen. Mich hat vor allem diese ganze Kultur der Geistergeschichten, Kaidan, interessiert. Da bin ich dann auch in anderen Projekten, wie Unknown Kaidan und Library of Kaidan, tiefer reingegangen.

Alisa Berger: „Yoshito Ohno during class showing the students how open their mouth widely.“

Yoshito Ōno, der japanische Tänzer, der im Zentrum deines Films „Invisible People“ steht, war der Sohn von Kazuo Ōno, der gemeinsam mit Tatsumi Hijikata als Begründer des Butoh gilt. Wie kamst du in Kontakt mit ihm – und wie leicht war es, ihn a) davon zu überzeugen, sich filmen zu lassen, und b) wie kann man sich die Aufnahmesituationen vorstellen?

Alisa Berger (Photo: Neven Allgneer)

Bei Yoshito Ōno zu studieren, war immer das Ziel meiner ersten Tokio-Reise und meines ersten Stipendiums. Ich wollte im Kazuo-Ōno-Dance-Studio studieren, wo er nach dem Tod seines Vaters weiter unterrichtete. Viele Menschen kommen dorthin – es ist gar nicht so mystisch, sondern sehr zugänglich. Manche studieren dort regelmäßig, andere sind nur auf der Durchreise und kommen zufällig vorbei. Vielleicht auch, weil Yoshito schon älter war – ich denke, früher war das Training strenger –, aber er war unglaublich warmherzig. Die ganze Familie ist sehr offen und herzlich. Für mich war es eine wunderschöne Erfahrung, dort zu sein – auch, weil es so ein Kontrast zu der sonstigen Tokyo Welt war.

Ich wohnte damals in meiner ersten Wohnung bei einem schwulen Headhunter-Couple – Expats, die gut verdienten, sehr lieb und cool waren, aber Teil dieser poshen Expat-Gesellschaft: einer Welt, die Hand in Hand mit dem etwas anonymen Mainstream-Money-Tokio ging. Dazu war das Butoh-Studio in Yokohama ein Gegenpol: alles war zart, locker, warm, zugänglich, einladend. Diese Atmosphäre war für mich sehr wichtig – wie man dort aufgenommen wird, wie der Umgang miteinander ist. Und das kann man, glaube ich, generell über viele Butoh-Communities sagen: Dort herrscht ein ganz besonderer menschlicher Umgang, den wir im Alltag oft verloren haben oder ignorieren.

Im ersten Jahr habe ich einfach nur dort studiert. Ganz am Ende habe ich dann gefragt, ob ich ab und zu die Kamera mitbringen darf, um ein bisschen zu filmen. Ich habe es aber im ersten Jahr nur einmal gemacht – ganz am Ende meines sechsmonatigen Stipendienaufenthalts – und da auch nur die Schüler:innen gefilmt, nicht Yoshito selbst. Ein halbes Jahr später kam ich mit dem klaren Vorhaben zurück, einen Film zu machen. Ich habe wieder gefragt und die Erlaubnis bekommen – Yoshito mochte es sogar, gefilmt zu werden, und war es gewohnt.

Über ein Jahr lang bin ich dann regelmäßig – manchmal wöchentlich, manchmal alle zwei Wochen – ins Studio gefahren und habe gefilmt: Yoshito, die Schüler:innen, das Umfeld. Ich habe Interviews gemacht und auch seinen Geburtstag gefilmt. So hat sich das Material einfach über die Zeit angesammelt.

„Invisible People“ (Photo: Nazgol Emami)

Letzteres frage ich, da es im Film immer wieder fast schon Making-of-Sequenzen gibt, wo man die gesamte Crew durch Tokio laufen sieht – ich nehme an, nach dem Dreh der „inszenierten Butoh-Park-Sequenzen“ beispielsweise.

Nein, die Butoh-Park-Sequenzen sind eben nicht inszeniert. Das ist ein reales Event, das Daisuke Yoshimoto jedes Jahr organisiert. Yoshimoto war früher Stage-Designer und Kostümbildner für Hijikata und sogar Kazuo Ohno, wenn ich mich nicht irre. Später hat er irgendwann seine eigene Butoh-Community gegründet.

Jedes Jahr im April, also zur Zeit der Kirschblüte, macht er eine Art Flashmob-Performance im Park, zu der er seine Schüler:innen und Freund:innen einlädt. Das Event heißt Flower Bomb Explosion. Es ist eine frei improvisierte, kostenlose Performance im Freien – alle treffen sich vorher im Studio, laufen dann gemeinsam in den Park, helfen beim Tragen von Kostümen und Requisiten. Viele Fotograf:innen kommen; manche bringen eigene Taschenlampen mit oder bekommen welche von Yoshimoto, und man darf die Performances filmen und fotografieren. Die Taschenlampen benutzt man, um Licht zu erzeugen, nachdem die Sonne untergegangen ist. Jede Zuschauer:in ist eine Art Beleuchter:in.

Zum ersten Mal wurde ich dorthin eingeladen von meinem – leider mittlerweile verstorbenen – Freund Mikio Kawasaki, der selbst Künstler war, ein Student und Anhänger von Akira Kasai und sich sehr für Butoh interessiert hat. Ich habe dort einfach spontan mit meiner alten Nikon-Kamera gefilmt – das war ganz trashig, aber diese Aufnahmen sind später auch im Film gelandet.

Zwei Jahre später – ich glaube, während der Covid-Zeit – habe ich dann etwas organisierter mit meinem zweiten Kameramann, dem genialen Künstler Aquiles Hadjis, gefilmt. Das war besonders, weil einige Performer:innen Covid-Masken trugen, wie Annette Babuchadia, deren Maske in roter Kanji-Schrift das Wort „Virus“ trug. Das Ganze war ein sehr natürlicher Prozess: Wir sind einfach mit den Performer:innen vom Studio in den Park gelaufen, haben unterwegs gefilmt und danach den Rückweg ebenfalls. Diese zwischenmenschlichen Momente – das gemeinsame Gehen, Tragen, Lachen – das war so lebendig, frei und punkig, dass es selbstverständlich Teil des Films wurde.

Am Ende sitzt man wieder im Studio, alle packen ihre Biere und Snacks aus, essen zusammen, und irgendwann schaltet Yoshimoto einfach Musik ein und ruft einzelne Tänzer:innen nach vorne ohne weitere Anweisung – die machen dann spontan eine kurze performative Figur, gehen auf eine bestimmte Weise einfach nur einmal durch den Türrahmen, der plötzlich zur Bühne wird.

Es ist also kein Making-of, bzw vorher nicht inszeniert. Alles, was man dort sieht, ist dokumentarisch. Nichts davon ist inszeniert.

Solo dance of Tenko Ima, a famous dancer from the group Byakkosha.

Der Film hat letztlich nicht nur einen, sondern viele Protagonist:innen – und diese haben alle sehr heftige Lebensgeschichten. Würdest du sagen, dass das auch ein wesentlicher Grund der besonderen Intensität des Butoh-Theaters ist, dass es eben mit dem Leben in seiner ganzen Tiefe aufgeladen ist?

Ich finde eigentlich nicht, dass das „heftige“ Lebensgeschichten sind. Ich glaube, das sind ganz normale Lebensgeschichten – nur schauen wir selten genau genug hin. Jeder Mensch trägt solche Erfahrungen in sich. Für mich hat das weniger mit Butoh selbst zu tun als mit dem Erzählen und Film an sich. Uns interessieren Geschichten, weil sie etwas über das Leben vermitteln. Wir gehen ins Kino, um uns in anderen gespiegelt zu sehen – in Erfahrungen, die wir kennen oder die wir vielleicht noch vor uns haben.

Die Intensität, die daraus entsteht, kommt also nicht direkt vom Butoh, sondern vom Leben selbst. Aber sie fließt in die Kunst ein – und in Butoh besonders, weil es eine der unmittelbarsten und ehrlichsten Formen von Kunst ist.

Waren all die Protagonist:innen denn gleich offen für das Filmprojekt?

Im Grunde ja – die meisten waren sehr offen, auf ihre eigene Weise. Ich bin mit viel Respekt und Vorsicht auf sie zugegangen und habe mir für jede Begegnung Zeit genommen. Wenn jemand zunächst ablehnte, blieb ich beharrlich, ohne zu drängen – manchmal ergab sich später doch ein Moment, in dem es passte.

Manche waren spontaner, andere zögerlicher, aber alle, die schließlich im Film zu sehen sind, haben sich wirklich geöffnet. Es gab auch Menschen, die ich angefragt habe, die nicht reagierten oder keine Zeit hatten – und irgendwann musste ich das Projekt ja auch abschließen.

Insgesamt herrschte jedoch eine große Offenheit, weil wir uns auf einer menschlichen Ebene verstanden. Die meisten Begegnungen waren getragen von gegenseitigem Vertrauen.

Alisa Berger: „My face in the darkness, shot in 2013 in Bogotá during the farmers strike on 16mm.“

Auch du selbst tauchst im Film als Protagonistin auf. Fällt dir so etwas leicht?

Nein, überhaupt nicht. Das ist etwas, das ich eigentlich gar nicht mag – und trotzdem taucht es in meinen Filmen immer wieder auf. Bei Invisible People habe ich mich lange dagegen gewehrt. Ich hatte großen Respekt vor der Butoh-Szene und nie das Gefühl, „würdig“ genug zu sein, mit meinem eigenen Tanz neben diesen Performer:innen im Film aufzutreten.

Erst durch die Arbeit mit den Editor:innen wurde mir klar, dass meine Präsenz eine dramaturgische Notwendigkeit war. Eine entscheidende Schnittphase wurde von Ian Purnell begleitet, die sehr deutlich meinte, dass ich als verbindendes Element gebraucht werde, um die vielen unterschiedlichen Gesichter, Stimmen und Geschichten zusammenzuhalten.

Das fiel mir zunächst schwer, aber rückblickend bin ich froh darüber. Einige meiner Performances wurden damals spontan von Freund:innen gefilmt und waren eigentlich nur für mein Archiv gedacht. Dass diese Aufnahmen nun Teil des Films geworden sind, freut mich – sie bewahren eine Phase meines Lebens, von der ich weiß, dass ich sie nicht fortsetzen werde. Ich werde meine Butoh-Karriere nicht vertiefen.

Die einfache Antwort ist also: Nein, es fiel mir nicht leicht, im Film als Protagonistin aufzutreten – aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen..

In der Filmsequenz ab 23:30 benutzt du auch Schwarzweißbilder und gibst dir dadurch – so meine Lesart – einen geradezu historisierten Charakterzug. Inwieweit empfindest du dich denn über diese Erfahrungen und auch den Film als Teil der Butoh-Tradition?

Das war tatsächlich gar nicht intendiert. Die Schwarzweißaufnahmen stammen von einem 16-mm-Film, den ich ganz zu Beginn des Projekts gedreht habe – meine allerersten Aufnahmen überhaupt. Ich hatte mir damals während meiner Stipendienzeit in Japan von meiner Freundin, Maria Wildeis, aus Deutschland eine Bolex-Kamera mitbringen lassen und dachte, ich hätte einen Ektachrome Farbfilm eingelegt. Erst beim Entwickeln stellte sich heraus, dass es ein Schwarzweiß-Negativ war. Die Entscheidung für diesen Look war also ein Zufall, keine konzeptionelle Setzung.

Ich sehe mich selbst auch nicht als Teil einer Tradition oder in einem historischen Kontext. Im Gegenteil: Zu Beginn meiner Recherche war ich stark gefangen in der Geschichte des Butoh, in seiner Vergangenheit, und genau das wollte ich irgendwann durchbrechen. Mein damaliger dramaturgischer Berater und guter Freund, Jonathan Omer Mizrahi, hat mich immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht darum gehen kann, das Vergangene zu verehren, sondern das Lebendige zu zeigen – das, was heute in den Underground-Tanzräumen stattfindet. Das unmittelbare, alltägliche Weiterleben des Butoh.

Die Szene bei Minute 23, auf die du anspielst, verknüpft die allererste Aufnahme, die ich je gemacht habe – spontan im verschneiten „Jukai“, dem sogenannten Suicide Forest, mit der allerletzten Butoh-Sequenz, die ich später bewusst für die Kamera inszeniert habe. Die Schwarzweißbilder sind also kein Zitat der Tradition, sondern eher ein Zufall, der sich zu einer Art Klammer zwischen Anfang und Ende des Films verdichtet hat.

Im Butoh-Theater spielen auch Masken eine Rolle. Kommend vom bewusst-unbewussten Charakter des Butoh-Tanztheaters – also dem Zusammenspiel aus dem bewussten Vermeiden ritualisierter Bewegungsabläufe und dem Erforschen der eigenen, teils verborgenen oder unterdrückten Körperschwingungen und -bewegungen – frage ich mich: Welche Rolle spielen diese Masken? Sind sie Fortführungen der eigenen Identität mit anderen stilistischen Mitteln oder eher ein Bruch mit der eigenen Persönlichkeit?

Tatsächlich kommen in meinem Film keine Masken vor – das wird oft angenommen, aber es stimmt nicht. Was im Film zu sehen ist, sind kleine Puppen, die durch die Makroaufnahmen so groß wirken, als wären sie Masken auf lebensgroßen Gesichtern. Es handelt sich um Handpuppen, mit denen Yoshito Ōno selbst einmal getanzt hat. Diese Puppen wurden Yoshito Ōno von einem argentinischen Künstler geschenkt, und Yoshito tanzte lange mit einer Kazuo-Ōno-Puppe als eine Art Fortführung seines Vaters – als hätte Kazuo über den Tod hinaus weiter unterrichtet, durch die Bewegung, durch den Tanz.

An Yoshitos 80. Geburtstag – seinem letzten – erhielt er von dem japanischen Künstler Yuki Hashimoto eine neue, sehr fein gearbeitete Kazuo-Ōno-Puppe. Er tanzte an diesem Tag gemeinsam mit seiner Tochter, die diese Puppe führte. Ein halbes Jahr Nachdem Yoshito gestorben ist, bin ich ins Kazuo-Ōno-Dance-Studio zurückgekehrt, das inzwischen in ein Archiv umgewandelt wird, und habe dort gemeinsam mit seiner Tochter, Keiko Ohno, die Puppen erneut gefilmt. Wir haben sie „tanzen“ lassen – eine stille, berührende Geste, weil seine Tochter da war und die Puppen da waren, aber er selbst nicht mehr.

Wenn man so will, übernehmen die Puppen im Film die Rolle, die man vielleicht intuitiv den Masken zuschreiben würde. Sie sind sowohl eine Fortführung als auch ein Symbol für das Ende. In ihnen ist das Gesicht des Meisters für immer eingefroren – sie tragen die Erinnerung, die Präsenz, aber auch die Abwesenheit.

Im Butoh selbst spielen Masken keine zentrale Rolle; es ist eine offene Form, in der alles möglich ist. Masken gehören traditionell eher zum Nō-Theater und Kyogen. In meinem Film stehen die Puppen vielmehr für die Kontinuität des Tanzes über den Tod hinaus – für Vergänglichkeit und Ewigkeit zugleich.

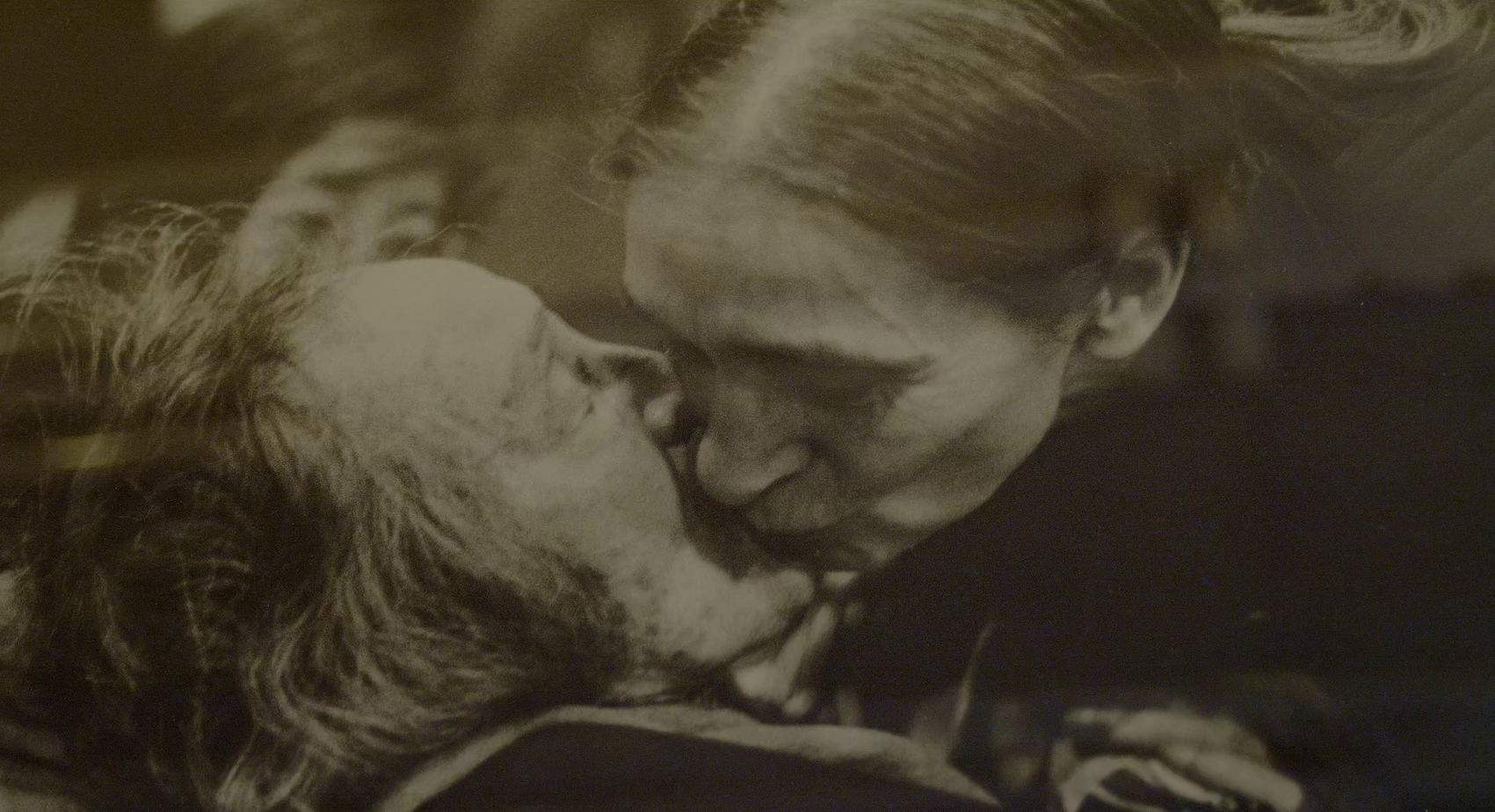

Alisa Berger: „Photography taken of a kiss between Pina Bausch and Kazuo Ohno. Photo was taken by Seiji Tanaka, who wanted to become a director, but then became a butoh dancer. The story about how he took this photo by coincidence changed his life. The film starts with this story.“

„Invisible People“ ist einerseits ein Dokumentarfilm, dann aber eben doch nicht – wie schon mit dem sehr schönen, wild, aber doch gefühlvoll-einnehmenden experimentellen Vorspann deutlich wird. Vor allem die hochdramatischen – ich nenne sie mal – Butoh-Settings für die Protagonist:innen, die invisible people, brechen mit zumindest konventionellen Dokuansätzen. Wie kam es zu diesem Collage-Doku-Stil?

Ursprünglich war gar kein Film geplant, sondern eine Videoinstallation – eine Art Tanzarchiv in Form von Einzelporträts. Ich habe die Tänzer:innen gebeten, sich selbst einen Ort auszuwählen – eine Landschaft, ein Studio, einen Raum ihrer Wahl – und dort ein Solo zu tanzen, das ausschließlich für die Kamera gedacht ist.

Die Kamera sollte der einzige Zuschauer sein. Mich interessierte, ob dieser transzendente Moment des Butoh – diese Verwandlung – auch entstehen kann, wenn niemand zuschaut, außer der Linse. Danach filmte ich meist ein schlichtes, stilles Porträt: ein unbewegtes Gesicht, das in die Kamera blickt, fast wie ein biometrisches Passfoto, aber eben lebendig atmend, weil Zeit vergeht.

Die Tänzer:innen wählten sehr unterschiedliche Orte: einen Park, ein Feld, ein Studio, einen Tempel. Mushimaru Fujieda etwa tanzte mit Aya Tanaka in einem von ihm selbst bepflanzten Blumenfeld. Norihito Ishii tanzte in einem buddhistischen Tempel, dessen Mönch früher Künstler war. Diese Vielfalt an Räumen und Atmosphären ergab später den Grundton des Films.

Ich selbst komme ursprünglich nicht aus dem Dokumentarfilm. Das Dokumentarische entstand notgedrungen – aus dem Wunsch heraus, diese Porträts festzuhalten und zugleich eine Form zu finden, die sie verbindet. Ein zentraler Anker war das Material von Yoshito Ōnos letztem Geburtstag, das ich als großes Geschenk empfand. Ich fühlte eine Verantwortung, es auf eine respektvolle Weise zu zeigen, die seinem Leben und seinem Vermächtnis gerecht wird. So entstand allmählich diese hybride Form – eine Collage aus Inszenierung, Beobachtung, Fragment und Erinnerung. Sie spiegelt meine eigene Arbeitsweise wider: chaotisch, emotional, aber immer auf der Suche nach einer Form, die sowohl meine Handschrift trägt als auch die Würde der Menschen bewahrt, die im Film zu sehen sind.

„Invisible People“ (Photo: Nazgol Emami)

Wie schnell oder wie langsam findet man für so einen Film überhaupt den Erzählrhythmus?

Das hat lang gedauert, ewig. Nicht nur den Rhythmus, sondern überhaupt die Form zu finden, war ein krasser Prozess. Ich war oft unsicher, habe viel mit anderen diskutiert, auch gestritten, weil alle etwas anderes gesagt haben.

Lange Zeit gab es einfach gar keine Form, keinen Rhythmus – nur so einen riesigen Brei, den niemand verstanden hat. Aber trotzdem war er irgendwie schön, dieser Prozess. Ein paar Leute haben an den Film geglaubt – oder zumindest an die Bilder.

Und irgendwann ist es einfach passiert, Schritt für Schritt. Alles war ein Prozess. Die Filmemacherin Basma al-Sharif, war mir eine ganz wichtige Mentorin in dieser Zeit, die sich einige Versionen dieses Breis anschauen musste und meine enge Freundin Gohar Martirosyan auch eine motivierende Beraterin.

Wer sind die Invisible People für dich persönlich?

Ja, wer sind die Invisible People… irgendwelche transzendentalen, vielleicht auch nicht existierenden, vielleicht existierenden Gestalten, die sich manifestieren? Im Tanz oder in besonderen Momenten? Gute Frage. Manchmal erscheinen sie – in den Körpern und durch die Körper anderer, oder im Raum, der sich durch die Kunst anderer verändert.

„Invisible People“ (Photo: Nazgol Emami)

Inwieweit empfindest du die „Invisible People“ des Butoh-Theaters als repräsentativ für die „Invisible People“, die quasi alle japanischen Kultur- und Lebenszusammenhänge durchziehen?

Die Invisible People sind nicht nur die Butoh-Tänzer:innen. Es sind auch Künstler:innen, Musiker:innen, Noise-Artists, Cyberpunk-Film-Regisseur:innen, Hostessen, Sexarbeiter:innen, Kriminelle, Obdachlose – Menschen, die sich bewusst außerhalb der Konformität der japanischen Gesellschaft bewegen. Die, die nicht in einer Kaisha, also in einer Firma, arbeiten wollen, die sich dem Mainstream entziehen. Oft sind es auch Ausländer:innen – die unsichtbaren Schichten in dieser sehr stark nationalistisch geprägten und homogenen Gesellschaft. Dafür stehen die Butoh-Tänzer:innen, und dieser Tanz ist für mich sehr repräsentativ.

Ich denke dazwischen immer auch an das Wort „die Anderen“ – es sind einfach die Anderen, das Andere. Und dabei geht es auch darum, dass die Japaner:innen selbst in gewisser Weise die Anderen sind, eine Insel-Nation sind, sich damit auch identifizieren. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Tendenz, das Andere ausmerzen zu wollen, in einer so homogenen Gesellschaft. Dieses Paradox finde ich interessant – dieses gleichzeitige Extrem des Anti-Individuellen und des Extrem-Individuellen.

Alisa Berger: „Seiji Tanaka performing a solo from his repertoire at his own dance studio in Nara.“

Das Butoh-Tanztheater ist existenziell mit den Themen Sexualität und Tod aufgeladen. Wie hast du das Verweben dieser Themen und der weiteren Subnarrative für „Invisible People“ wahrgenommen? Ist das immer ein bewusster Prozess oder – analog zum Sujet selbst – auch ein mystisch-suchender?

Ich glaube, das ist gar kein bewusster Prozess. Wenn du zum Beispiel auf die Erotik-Showdance-Welt anspielst, dann war das eher eine Reihe von Zufällen, die dazu geführt haben, dass dieser Aspekt Teil des Films geworden ist.

Ich wusste anfangs gar nicht, dass Tatsumi Hijikata selbst solche Erotik-Showdance-Clubs betrieben hat. Ich wusste nur und fand es interessant, dass er seine Tänzer:innen dazu aufforderte, in Show Clubs als Übung zu tanzen, um später in seinen Stücken genau damit zu arbeiten – also mit der Erfahrung als Fleisch betrachtet zu werden. Das wollte ich dann auch visuell nachvollziehen und Menschen finden, die das verkörpern.

Und ja: Sexualität und Tod sind einfach Themen, die untrennbar mit Kino verbunden sind. Ich glaube, es ist ein unvermeidlicher Prozess – irgendwann finden sie ihren Weg in jeden Film, auf die eine oder andere Weise.

Im Film kommt auch ein über Butoh forschender Wissenschaftler vor. Wie populär oder nischig ist die Butoh-Forschung denn in Japan und generell?

Das ist Takashi Morishita. Er ist Leiter des Keio University Art Center, also des Tatsumi-Hijikata-Archivs. Wie populär das ist? In der Kunst- und Kulturblase ist das essenziell – besonders auch für das experimentelle Theater und den Avantgarde-Film. Aber in der breiten Gesellschaft in Japan wahrscheinlich nicht so sehr. Japan hat ja insgesamt eine relativ mainstreamige Gesellschaft. Ich glaube, ich kann dazu gar nicht so richtig Auskunft geben.

Alisa Berger: „Solo dance of Tenko Ima, a famous dancer from the group Byakkosha.“

Welchen Stellenwert hat das Butoh-Tanztheater generell im heutigen Japan?

Das weiß ich nicht. In der Kunst- und Kulturblase hat es einen wichtigen Stellenwert, und auch im Filmbereich. Aber was ist schon das heutige Japan? Also in der Mainstream-Welt, wo es um Social Media und Anime geht, hat es natürlich fast gar keinen Stellenwert. Aber wenn es um Theater, Kunst, Tanz, Fotografie oder Film geht, dann ist es wichtig, schein mit.

Das waren alles in den 60er Jahren Figuren, die eng verbunden waren mit den Künstler:innen, Schriftsteller:innen, Denker:innen und Filmemacher:innen dieser Zeit. Das ist die japanische Avantgarde.

Würdest du sagen, dass man die Einflüsse des Butoh vielerorts im modernen Tanztheater findet?

Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel Auskunft geben, weil ich gar nicht so viel weiß über modernes Tanztheater, besonders heutzutage. Ich weiß es nicht.

Ich denke da beispielsweise an Voguing.

Ich finde es witzig, dass du das sagst, weil ich gerade an einem Film über jemanden arbeite, der auch Vogue-Tänzer ist, Marko Kolomytskyi.

Und ich finde, das hat überhaupt keine Verbindung zu Butoh. Im Gegenteil: Beim Voguing geht es um Personality, um eine bewusste Überzeichnung, um Humor, um Selbstinszenierung – während es im Butoh ja genau um das Gegenteil geht: um Auflösung des Ichs, um Aufgabe der Idee einer Person oder Personality, damit eine andere Urgestalt auftreten kann, eine Gestalt die prinzipiell nicht inszeniert werden kann, sondern nur erscheinen kann, wenn alle inszenierung überwunden wird.

Lustigerweise habe ich bei diesem aktuellen Film manchmal gesagt: „Könntest du ein bisschen Vogue mit Butoh tanzen?“ Und immer, wenn Marko das versucht hat, meinte er danach: „Das wäre jetzt ein absoluter “Chop” – das wäre jetzt ein direkter Rausschmiss in einem Battle, wenn das jetzt ein Ball wäre.“ Deshalb finde ich es interessant, dass du diese Parallele bringst, weil sie eigentlich komplett gegensätzlich ist.

(Anmerkung von Alisa Berger: „In der Welt des Ballroom und Vogue ist ein „Chop“ eine Disqualifikation oder ein Ausscheiden aus einer Wettbewerbskategorie, wenn die Jury eine Darbietung als nicht erfolgreich oder nicht den erforderlichen Standards entsprechend bewertet.“)

Um das Butoh-Tanztheater in der Asbestos Hall zu finanzieren beziehungsweise den Tänzer:innen den Lebensunterhalt zu ermöglichen, gab es zudem mit Shogun, Blue und Kintaro drei Showclubs im Tokyoter Stadtteil Roppongi. Das waren letztlich dann aber ja doch klassische Nachtclubs, wo es für die Besucher:innen nicht wirklich um die Erfahrungswelt Butoh ging, oder? Wie nimmst du diesen Spagat und ordnest ihn in die Geschichtsschreibung des Butoh ein?

Das waren nicht einfach nur klassische Nachtclubs, sondern eher Cabaret- oder Burlesque-Clubs. Die Verbindung zwischen Theater, Kleinkunst, Unterhaltung und erotischer Performance ist ja fast so alt wie die Unterhaltung selbst. Deshalb finde ich, dass das gar kein Spagat ist.

In einem der Texte von Tatsumi Hijikata hatte ich über die Technik gelesen, sich auf der Bühne wie ein Stück Fleisch betrachten zu lassen, was eine wichtige Erfahrung für den Butoh-Tanz sein sollte. Ich dachte lange, das sei nur eine Übung, nur eine Metapher. Später stellte sich heraus, dass es tatsächlich Teil ihres Alltags war – dass sie in diesen Clubs arbeiteten und dieser körperlich-exponierte, performative Umgang mit Sexualität ganz natürlich in ihr künstlerisches Leben integriert war.

Und vielleicht liegt hier sogar doch eine Parallele zum Voguing: Auch viele Vogue-Tänzer:innen – vor allem in Harlem in den 1960er- und 70er-Jahren – kamen aus queeren, trans* oder marginalisierten Communities, die ihre Identität am Rand der Gesellschaft lebten. Für viele gehörte das Arbeiten im Rotlichtmilieu dazu, als eine Form des Überlebens, aber auch des Ausdrucks. Insofern ist diese Verbindung zwischen Körper, Kunst und Erotik kein Widerspruch, sondern eine Realität, die Butoh wie auch andere Subkulturen geprägt hat.

Alisa Berger: „Solo dance of Tenko Ima, a famous dancer from the group Byakkosha.“

Passend dazu durfte die Frau des Butoh-Mitgründers Kazuo Ōno (wenn ich das richtig verstanden habe) selbst nicht mehr tanzen, obwohl sie eine vielversprechende Tänzerin war. Erst nach seinem Tod konnte sie ein Comeback feiern. Haben wir es also mit einem primär männlich geprägten, ja dominierten Biotop zu tun?

Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich im Film auch behandle: Es ist eine männerdominierte Welt. Eigentlich ist fast jede Welt männerdominiert, aber besonders stark gilt das auch hier. Die Figuren, an die man sich erinnert, sind Hijikata, Kazuo Ōno, Yoshito Ōno – alles Männer. Die Frauennamen stehen immer an zweiter Stelle.

Deine Frage bezieht sich auf Akiko Motofuji, die Frau von Tatsumi Hijikata. Hijikatas Geliebte und Muse, Yoko Ashikawa, ist bekannt, aber seine eigentliche Ehefrau, die Mutter seiner Kinder, durfte nicht mehr mittanzen.

So wie es mir erklärt wurde, durfte sie nicht Butoh tanzen, weil sie Ballerina war – also der „feindliche Körper“, der Körper der schönen Form, von dem sich der Butoh-Körper ja gerade abgrenzen wollte. Das Ballett war das vom Westen aufgezwungene Ideal, das westliche, glatte Körperbild, das (laut Hijikata) dem japanischen Körper nach dem Krieg gar nicht mehr entsprach – nach all den Traumata, nach Hiroshima und Nagasaki, nach der schweren, körperlichen Arbeit auf dem Land.

Das alles schwingt in der Butoh-Geschichte mit. Aber ehrlich gesagt: Die 1960er-Jahre waren überall auf der Welt von Männern dominiert. Die Kunst- und Kulturwelt ist es bis heute. Das heißt nicht, dass man deren Kunst entwerten sollte – aber wir haben im Schnitt bewusst nach den weiblichen Erzählungen gesucht, die in dieser Geschichte oft übersehen wurden.

Ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben aus dem Film: „When you dance, you are no longer a human being.“ Anknüpfend an meine Frage davor: Würdest du sagen, dass sich im Butoh die Geschlechtergrenzen aufzulösen vermögen? Sind diese non-human dancers bei aller Präsenz der Körper befreit von Genderzuschreibungen?

Auf jeden Fall, es manifestiert sich außerhalb dieser Begrifflichkeiten und Zuschreibungen.

In einer Sequenz geht es um die Rolle von Künstler:innen in Japan. Diese werden der Legende nach – die mir neu ist – in Sanddünen am Rande der Gesellschaft geboren, sind also Outsider. Kannst du hierzu noch mehr erzählen?

Das kommt aus einem Interview, das ich mit Neiro und Mutsumi geführt habe. Neiro hatte ein japanisches Künstlerbuch aufgeschlagen und daraus erzählt. Es war eine Art Mythos über die Herkunft der Kunst. Ich wusste nicht genau, was das für ein Buch war. Ich habe ihn später noch einmal gefragt, und er wollte mir den Titel und den Link schicken, hat es aber nie gemacht.

Auf jeden Fall ging es um eine Sandbank zwischen den Flüssen, auf der früher Menschen lebten, die ausgegrenzt waren. Wenn man ein bisschen darüber recherchiert, stößt man auf die Ursprünge dieser Erzählung: Kawaramono war eine Art untere Kaste im mittelalterlichen Japan – Menschen, die auf diesen Sandbänken lebten und sich vor allem um „unreine“ Arbeit kümmerten: Leder, Vieh, Schlachtung. Und dort entstand, wie so oft in solchen Biotopen, Kleinkunst, Straßenkunst – und die ersten Formen von Kabuki.

Alisa Berger: „Seiji Tanaka performing a solo from his repertoire at his own dance studio in Nara.“

Yoshito Ōno erkrankt im Verlauf des Films an Krebs und stirbt dann auch daran. Nun ist Tod im Butoh sehr präsent, aber im Film bekommt der Prozess des Lebens, des Sich-Verabschiedens und des Sterbens doch nochmals eine besondere Sichtbarkeit. Fiel es dir leicht, den Film in diese Richtung sich entwickeln zu lassen?

Ich muss leider sagen, dass du den Film ein bisschen missverstanden hast – aber das ist normal, weil er eben so verschachtelt und assoziativ erzählt ist. Yoshito Ōno ist nie an Krebs erkrankt; er ist 2020 an Altersschwäche gestorben. An Krebs ist mein eigener Vater Boris Berger in Deutschland. Und er ist dann auch relativ schnell daran gestorben, 2018, zu Beginn meiner Reise, auf die ich dann im Film zurückblicke.

Im Film stehen diese beiden Abschiede einander gegenüber – weil Yoshito Ōno eine Art Vaterfigur für viele Butoh-Tänzer:innen war, so wie mein Vater für mich. Der Tod ist im Butoh sicher sehr präsent, aber dieses Sich-Verabschieden, das kommt, glaube ich, eher aus mir selbst. Das ist ein Leitmotiv in vielen meiner Arbeiten: Vergänglichkeit, Abschied. Wenn Menschen, oder auch Dinge aus dem Existieren in den Zustand des Nicht-mehr-Existierens übergehen, beschäftigt mich das sehr. Ich glaube, ich mache Film auch aus dem Impuls, Vergänglichkeit festhalten zu wollen.

Alisa, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Mir ist nun einiges klarer geworden an „Invisible People“, ohne dass der Film seine Geheimnisse total preis gegeben hätte.