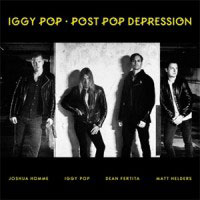

Iggy Pop „Post Pop Depression“

Iggy Pop

Iggy Pop

„Post Pop Depression“

(Rekords Rekords/Loma Vista/Caroline)

Ulkig: Ausgerechnet am Internationalen Frauentag trifft diese CD bei mir ein, ein (vermeintliches) Testosteron-Quadrupel wie aus dem Bilderbuch, bestehend aus Josh HOMME (sic!), Iggy Pop, Dean Fertita und Matt Helders – wie passend, denke ich mir. Aber schon am Titel wird ja klar, wie brüchig diese Männlichkeit/en sind: „Post Pop Depression“ – ist das die gefühlte innere Leere angesichts der aktuellen Popmusik; oder ist das ganz persönlich gemeint? Hat Iggy sich selbst überlebt, aber nicht überwunden? Und was soll nach Pop noch kommen? Post-Pop, das klingt noch unbestimmter als Post-Punk. Auf Iggy trifft ja ohnehin alles zu, er hat alles erlebt und ist aus allem irgendwie rausgekommen. Seine Kumpels sterben jetzt, aber Iggy nicht. Gerade erst war er Nacktmodell für eine New Yorker Zeichenklasse.

Vor ungefähr einem Jahr haben wir bei kaput schon mal ein Album besprochen (und für gut befunden), das mit seiner ungewöhnlichen Musikerkombi erstmal irritierte – und dann uneingeschränkt überzeugte. Klar war auch: Keine der beiden Bands hätte einzeln zu diesem Zeitpunkt ein so gutes Album machen können. Ich meine natürlich Franz Ferdinand Sparks, kurz FFS, die sich offensichtlich gesucht und gefunden hatten und deutlich von den Qualitäten der jeweils anderen profitierten.

So wie Josh Homme und Iggy Pop, die einander schon länger umgarnt hatten (als Superfan und Superstar, wie Daniel Gerhardt in der Spex schreibt) und nun endlich Nägel mit Köpfen machten. Sprich neun gemeinsame Songs, die im Vorfeld der Album-VÖ stückchenweise gedroppt wurden: das lässig funk-rockige „Sunday“ zum Beispiel und das großartige „Gardenia“, in dem Iggy einer verflossenen Geliebten hinterherraunt und -ruft, verzweifelt, weil er weiß, dass es längst vorbei ist, aber auch seine Würde bewahrt.

Oft wird von neuen Platten behauptet, dass sie „zeitlos“ seien, was meistens bedeutet, dass sie hoffnungslos altmodisch klingen – auf „Post Pop Depression“ trifft das „zeitlos“-Prädikat auf frappierende Weise zu. Diese Stücke hätten in den mittleren Siebzigern oder frühen Achtzigern, den beginnenden 2000ern (hallo, Queens of the Stone Age!) oder eben jetzt erschienen sein können – sie sind von allen Moden unberührt, diggen im Blues- und Wüstenrock, streifen Jack Whites Detroit und alle dunklen Kaschemmen von Ost- bis Westküste. Josh Homme hat für seinen Helden perfekt passende Anzüge geschneidert: Die Musik trägt unüberhörbare QUOTSA-Spuren, ist aber bis aufs Skelett runtergestrippt, wirkt hager, spartanisch, dabei muskulös, dynamisch, beweglich, ein bisschen faltig und verlebt, zuweilen erstaunlich charmant, elegant und selbstironisch, und hält mehr Überraschungen bereit als man dachte:

„Post Pop Depression“ klingt, wie Iggy Pop aussieht. Mal sehr toll, manchmal bricht auch alles in sich zusammen, geht kaputt. Pop schimpft und nörgelt mit zitternder Stimme („Chocolate Drops“), knödelt übertrieben theatralisch-operettenhaft („American Valhalla“, „Break Into Your Heart“), schwelgt in Bowie’esker Vergangenheit („German Days“) und drückt mit jedem Ton aus, dass der Rock auf dieser Platte natürlich eine Pose ist. Dean Fertitas Gitarrenspiel ist cool, von selbstverliebtem Dicke-Hose-Machismo weit entfernt. Matt Helder von den Arctic Monkeys übt am Schlagzeug dumpfen Druck aus, drängelt aber nicht.

Iggy Pop ist das klare Zentrum dieses Albums, er weiß um seine Anachronizität – aber hey, was soll man machen? Weitermachen, ganz klar, auch wenn die Geier schon über dir kreisen. Am Ende von „Sunday“ erklingt ein Walzer mit Streichern, und überhaupt landen die Songs oft anderswo, als man vom Anfang schließen konnte. Das letzte Stück „Paraguay“ ist ein staubiger Road Trip, erst ein bisschen müde, aber dann noch immer unternehmungs- und vor allem angriffslustig. Iggy schimpft sich in eine veritable Rage, he IS our dog, for ever and ever. Wenn das ROCKANDROLL ist, bin ich dabei.

Christina Mohr