„Je älter wir werden, desto größer der Arschlochfaktor“ – Gewalt live

Live-Konzerte können unterhaltsam oder auch erbaulich sein. Von solch mediokren Emotionen will die Wut-Wave Band Gewalt allerdings nichts wissen. Ihre Shows sind intensive, unberechenbare Stahlgewitter, die das Publikum noch lange verfolgen. So ging es auch unserem Autoren Marc Wilde…

Gewalt, Kulturschlachthof 20.11.2025 … Endlich wieder Gewalt. Diesmal in Düsseldorf. Kurz bevor ich am Ort des Geschehens eintreffe, werde ich von zwei jungen Männern aus Köln nach dem Weg gefragt: „Weißt du, wo der Kulturschlachthof ist?“ – „Ihr wollt auch zu Gewalt?“, frage ich. „Nein, zu Grenzkontrolle. Und Ritus.“ Nervös schaue ich auf mein Ticket. Habe ich mich im Datum vertan? Nein, da steht es: Gewalt und Grenzkontrolle. Ja, auch Ritus, aber das ist keine Band, sondern der Name des Veranstalters. Ich bin beruhigt. Und mir wird klar: Wenn sich Kölner für einen Support Act auf den Weg nach Düsseldorf machen, dann wird das nicht irgendeine Band sein.

Der Verdacht bestätigt sich, als Grenzkontrolle loslegen und ich wenig später einen großen Typen vor mir tanzen sehe. Er trägt eine schwarze Bomberjacke, auf der – schon leicht ausgeblasst – das Gewalt-Emblem zu erkennen ist. Es ist Patrick Wagner. Die bunte Truppe aus der Nachbarstadt macht vor allem eins: Stimmung. Sänger Don L. Gaspár Ali, ehemaliger Fußballprofi mit kongolesischen Wurzeln, ist auch als Schriftsteller und Schauspieler unterwegs. Das merkt man seiner Performance an. Mit dem Publikum geht er immer wieder in den Dialog; bevor die Band ihr Set beginnt, spricht er ein Gedicht. Ansonsten füllt Gaspár Ali die Pausen, indem er an seinem Joint zieht. Teil der Kombo aus Köln sind auch ein blonder Riese mit schlanker Statur und Sonnerbrille, er spielt Bass, eine junge Saxophonistin in schwarzem Kleid sowie eine Schlagzeugerin mit mächtiger Locken-Frisur. Fehlt noch der adrette Gitarrist, der sich geschmeidig zur Musik bewegt und mit seiner Kleidung aussieht, als käme er frisch vom Set eines Gangsterfilms aus den Zwanziger Jahren. Ich komme mir vor, wie in einem Kellerclub in Harlem – dabei bin ich doch nur in Düsseldorf.

Musikalisch ist der Act schwer zu verorten: etwas Punkrock mit Referenzen an Bands aus der Frühzeit der Neuen Deutschen Welle. Zwischendurch wird aber auch ein Jam mit Standard-Akkorden angestimmt, das Saxofon bringt immer wieder eine jazzige Note ins Spiel. Eindeutiger sind dagegen die Texte, in denen unmissverständlich Stellung bezogen wird – vor allem gegen Rechts: „Fick die AfD“ und „Wenn ich dir auf die Fresse hau, bin ich ein schlechter Mensch?“ All das präsentiert die Grenzkontrollen-Gang mit einem unbekümmerten DIY-Charme und offenkundiger Lust am Experimentieren. Ähnlich stelle ich mir die Vibes vor, die vor vielen Jahren vom nicht weit entfernt liegenden Ratinger Hof ausgegangen sein müssen. Ich verstehe jetzt, warum man dafür von Köln nach Düsseldorf fährt.

An den kollektiven Spaß der Vorband knüpfen Gewalt erwartungsgemäß nicht an. Patrick Wagner und Bassistin Sol Astolfi werfen sich mit einer Dringlichkeit ins Set, als stünde ihr Leben auf dem Spiel. Bevor die beiden die Bühne betreten, wird das Publikum mit lautem Wummern eingestimmt. Ein Mann neben mir will bereits die Flucht ergreifen, doch sein Kumpel hat noch Ohropax. Erleichterung ist zu spüren, als der Lärm in Töne übergeht. Was nicht bedeutet, dass es nun weniger laut wäre. Zu Anfang ihres Sets hauen Gewalt dem Publikum die Selbstermächtigungs-Hymmne „Trans“ um die Ohren: „Ich habe mich selbst erschaffen. Ich bin Trans.“

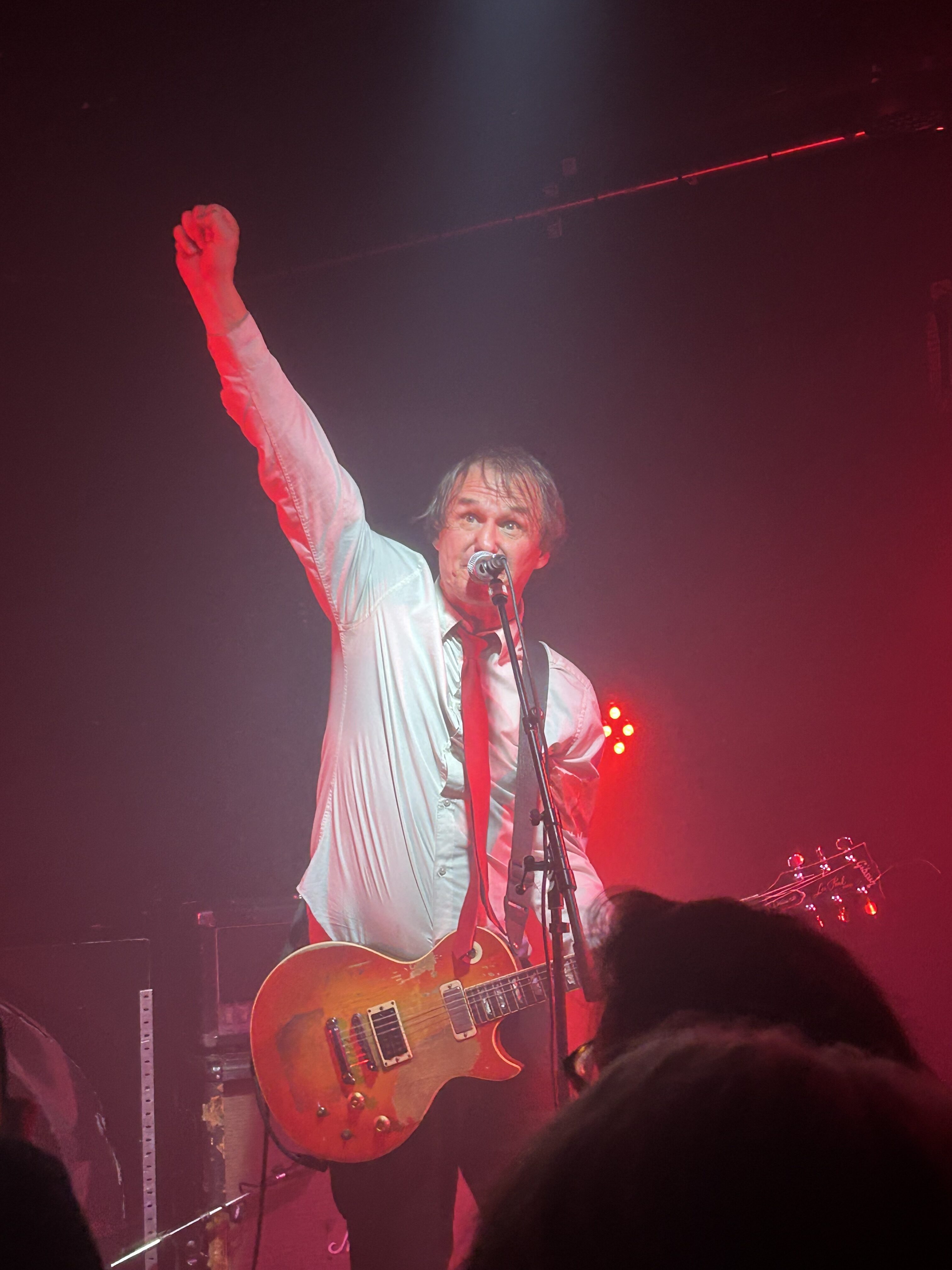

Wenn es nach der Starkstrom-Energie geht, mit der vor allem Wagner den Gewalt-Auftritt bestreitet, dann war das anfängliche Dröhnen aus den Boxen nur die Ruhe vor dem Sturm. Mit aufgerissenen Augen und verzerrter Mine presst sich der Klaus Kinski des deutschen Postpunk jede Gesangszeile aus dem Leib. Dazu hämmert unnachgiebig der Drumcomputer, der verzerrte Bass von Sol schlägt in die Magengrube. Das Bühnengeschehen kreist weitestgehend um den Frontmann – das schließt auch die Zwischenansagen ein, die beste Unterhaltung bieten. Das mag nicht jeder so gesehen haben, eingefleischte Düsseldorfer hatten jedenfalls einiges einzustecken. „Bonzenstadt“ lässt man sich ja noch gefallen, beim Seitenhieb gegen die Fortuna wird es für Fans des Vereins aus der Heimatstadt schon schwieriger. Als Nichtbetroffener, der jedoch um die Konkurrenz der Nachbarstädte am Rhein weiß, kann ich aber über die Begrüßungsworte „Hallo Köln, es ist schön wieder hier zu sein“ sehr gut lachen. Auch den in gewohnter Weise zur Schau gestellten GRÖSSENWAHN („wir sind die größte Band der Welt“, „das längste Set in der Geschichte der Band“, „die größte Bassistin ihrer Zeit“), den Wagner schon seit Surrogat-Zeiten kultiviert, weiß ich zu nehmen. Aber am heutigen Abend nimmt das Von-sich-selbst-Berauscht-Sein neue Ausmaße an: „Boah sind wir geil“, bricht es an einer Stelle aus Wagner heraus. Wofür er sich bei den inzwischen im Publikum angekommenen Musikern der Grenzkontrolle prompt „entschuldigt“: „Sorry, I don’t want to put pressure on you“.

Patrick Wagner von Gewalt // Foto: Marc Wilde

Bei aller Hybris, wahr ist aber auch: Die Songs – vor allem die aus der ersten Hälfte – wirken wie Absinth auf nüchternen Magen. „Es funktioniert“ knallt besonders, ein weiteres Highlight ist „Jahrhundertfick“. Der Text ist eigentlich alles andere als doppeldeutig, hier und jetzt sind es die ersten Zeilen schon: „Die Nacht ist die unsere / Die Zeit steht, die Luft brennt“. Dafür sorgt vor allem das Zusammenspiel von Lautstärke und Licht: Der Stroboskop-Blitz taucht die Bewegungen in andere Sphären, und die bis zum Anschlag aufgedrehte Anlage ist ein Schlachtfest für die Ohren. Letzteres scheint auf der Bühne nicht so zu sein. Anders ist es nicht zu erklären, wieso Wagner fragt, ob es nicht zu leise sei; es ginge doch ruhig noch ein Drittel lauter. Der Mann hinterm Mischpult verneint. Weiter geht’s, gefühlt sogar eher eine Spur „leiser“.

Worauf ich noch warte, ist „Limiter“. Bevor das Signature-Stück von Gewalt gespielt wird, unterzieht Wagner das Publikum einem Frage- und Antwortspiel: „Wer von euch hat schon einmal gedacht ‚Was für ein Arschloch‘ als er ein Baby gesehen hat, das gerade geboren wurde?“ – Zwei Leute im Publikum (die einem leidtun können) heben vorsichtig die Hand. – „Wer von euch hat schon einmal gedacht ‚Was für ein Arschloch‘ als er ein vier- oder fünfjähriges Kind gesehen hat?“ – Ein paar mehr Hände gehen hoch. Das Ganze wiederholt sich noch zwei bis drei Mal, und jedes Mal erhöht sich das Alter. Ebenso wie Zustimmung der Leute im Saal. Damit ist für Wagner der Beweis erbracht: Je älter wir werden, desto größer der Arschlochfaktor. Was das mit „Limiter“ und Gewalt zu tun hat? Hört es hier:

Ob es an den verbalen Intermezzi, am scheinbar veränderten Sound oder an mir selbst liegt, weiß ich nicht, aber in der zweiten Hälfte des Sets gelingt es mir nicht mehr, in die brennende Atmosphäre einzutauchen – so sehr sich das Duo, insbesondere der Mann im Mittelpunkt, abrackert: auf der Bühne und vor der Bühne, wenn Patrick Wagner mit der Gitarre durch den Raum marschiert oder auf dem Boden kniet. Bei den Ansagen gerät manches (nicht alles habe ich hier zitiert) neben die Spur, zumindest nach meinen Geschmack. Vielleicht liegt es daran, dass ein weiteres weibliches Element fehlt. Die dritte im Bunde, Gitarristin Helen Henfling, ist heute nicht an seiner Seite. Den Kulturschlachthof verlasse ich an diesem Abend mit einigen Fragen im Kopf. Bei einem bin ich mir jedoch sicher: Es war nicht mein erstes und wird auch nicht mein letztes Konzert der „Wut Wave“-Band aus Berlin sein. Schwer vorstellbar, dass eine solche Show irgendjemanden gleichgültig lässt. Gewalt, das ist nicht nur ein musikalischer Act, es ist Performance-Kunst. Und sucht man bei einem Live-Erlebnis nicht genau das? Sonst könnte man ja auch einfach nur die Platte hören und auf Laut stellen.

Text und Bild: Marc Wilde