Friedrich Kunath: „Die Musik, die ich im Atelier höre, ist wahrscheinlich wichtiger als das Bild, das ich male“

2003 hat Friedrich Kunath eine Ausstellung bei der Annet Gelink Gallery B.V. in Amsterdam „We are not as far west as we suppose we are“ betitelt. Schon damals muss die Idee in seinen Kopf herum gespuckt haben, Köln gen Amerika zu verlassen. Nur ein Jahr später war er dann auch schon am westlichen Ende der Welt angekommen und stellte erstmals bei Blum & Poe in Los Angeles aus, auch diesmal mit einer negativen Drehung im Titel: „We were the one thing in the galaxy God didn’t have his eyes on“.

Los Angeles ist sein Sehnsuchtsort – der Titel einer weiteren Ausstellung bei Blum & Poe bringt das sehr schön auf den Punkt: „I have always been here before“ –, genährt durch seine frühe Faszination für das Skateboarden und die Musik aus dem Laurel Canyon und natürlich auch die lang gedehnten Sonnenuntergänge Kaliforniens, die sich so nachhaltig vibrierend in seine Bilder eingeschrieben haben.

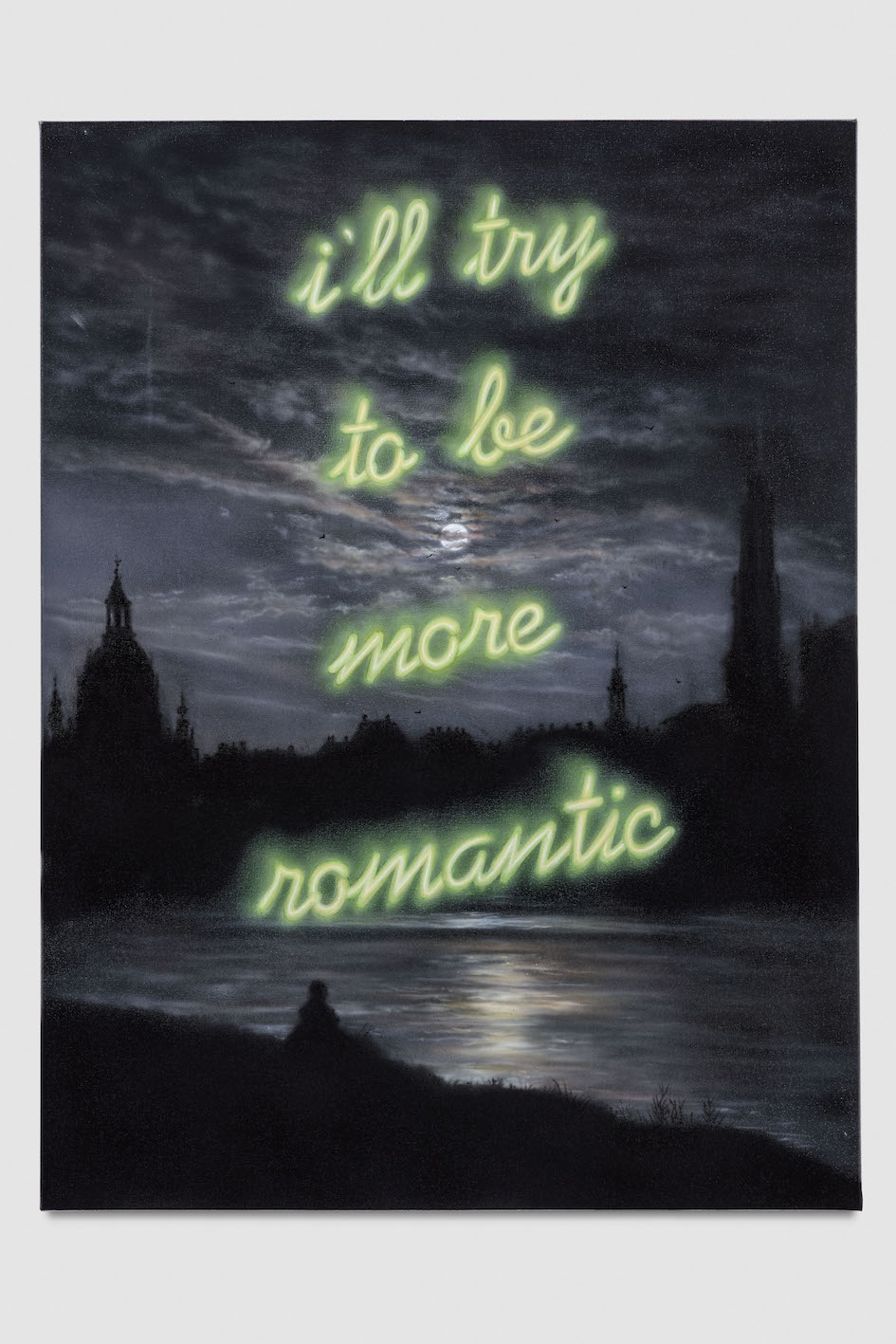

Das folgende Gespräch hat im Dezember 2021 statt gefunden. Kurz nachdem neue Bilder von Kunath sein Atelier nach Jena (für die Ausstellung „I’ll Try To Be More Romantic“ in der Kunstsammlung Jena) sowie nach Seoul (für eine Ausstellung in der dortigen Dependance seiner Berliner Galerie Johann König) verlassen haben.

Neben der Kunst geht es in unserem Gespräch mindestens genauso viel um Musik, die gefühlt noch größere Leidenschaft im Leben von Friedrich, die sich schon immer auch in seinen Bildern eingeschrieben hat über die von ihm dort platzierten Silver-Jews- und Oasis-Textzeilen. Mit David Berman von Silver Jews kollaborierte Kunath in den letzten Jahren vor dessen viel zu frühen Tod intensiv – posthum erschien das gemeinsame Buch „Soccer Club Club – Friedrich Kunath “Songs Build Little Rooms in Time“ bei Drag City; und just zur Veröffentlichung unseres Gespräch erscheint „Everything’s Electric“, die neue Single von Liam Gallagher, zu der Friedrich Kunath überraschenderweise den Text beigesteuert hat. Wie es dazu kam, soll er aber lieber selbst erzählen.

Diese Folge von “Talking Kaput” wird präsentiert vom HAU – Hebbel am Ufer, kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus, the place to be für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst.

Friedrich, wie verhält sich das Bild von jenem Kalifornien, das dich hier her gelockt hat, zu deinem heutigen Blick auf die Stadt Los Angeles und die Region drumherum?

Als wir hergekommen sind, war alles infusioniert von Dingen, die man eigentlich nicht kannte: der Reiz des Unbekannten. Das Paradox an Amerika ist ja, wenn man jung ist und noch nichts wirklich erlebt hat, dass man es kennt, aber zugleich überhaupt nicht kennt. Ich kannte beispielsweise die Architektur von Los Angeles über das Skateboardfahren – durch die ganzen Skateboard- und HipHop-Filme, die man früher geguckt hat; ich wusste die Bordsteinmaße der Stadt, ich wusste wie die Geländer aussahen. Das war einem total vertraut, die ganze Sehnsucht spielt ja mehr oder weniger in Amerika – und in meinem Fall vor allen Dingen an der Westküste. Das war einem vertrauter als München – aus Berliner Sicht.

Und dann kommt man her und ist total verzaubert. Auf einmal steht man in echt vor dem Traum. Das, was man vorher nur virtuell so adoleszent geträumt hat, wird real für einen. Das war natürlich toll.

Eines der ersten Male, als wir hier waren, sind wir – ich bin ja mit Laurel-Canyon-Zeug aufgewachsen – Carol King, Jackson Brown, dieser 71er-, 72er-Jahre-Singer-Songwriter-Rückbezug – tatsächlich mit dem Auto alle Orte abgefahren, wo die gewohnt haben. Wir sind zu jeder Stelle gefahren, wie um Tribut zu zollen, und zu gucken, wie es da wirklich aussieht:

Wie stand der Wind, als Sie dieses Lied geschrieben haben?

Wie war die Färbung der Eiche als vielleicht…?

Ein Akt des Nachvermessens.

Absolut. Das dauert dann erst mal ein paar Jahre, bis man das alles abgearbeitet hat – und dann findet natürlich eine Entzauberung des Ortes statt, das ist ganz normal. Nach 15 Jahren ist man jetzt im Post-Entzauberungs-Stadium des Prozesses angekommen. Man guckt sich die Farbe an, die abgeplatzt ist, untersucht sie.

Das geht ja in deinem Fall einher mit der grundsätzlichen Stimmung im Land. Es gab die Obama-Jahre, wo man dachte, dass nun ein neuer Aufbruch stattfindet, aber das ist ja …

Als ich hier her gekommen bin, hat mich Politik nicht interessiert – ich weiß gar nicht warum, aus einer totalen Naivität. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen, ich wollte mich nur in diesem Americana suhlen. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Je länger ich hier bin, desto mehr verstärkt das ganze Klima das nochmal. Dieses Abgeplatzte ist natürlich auch interessant, aber man stellt dann eine Weiche – das hat so viele Faktoren: man ist jetzt Ende 40, 48, die eigene Biografie spielt eine Rolle, die politische Realität spielt eine Rolle.

Vielleicht stellt man die Weiche auch nicht, aber man spielt sie durch. Das habe ich davor nie gemacht, weil ich immer dachte, dass das hier der Endpunkt für mich ist – weil es sich auch in meiner Arbeit ergeben hat, dass sich erst hier der Kreis geschlossen hat. Ich musste erst nach Los Angeles kommen, dass sich die Arbeit für mich rund anfühlte. Und jetzt schielt man wieder ein bisschen rüber nach Europa, aber das hat persönliche Gründe.

Aber war das denn leicht für dich, diesen neuen Ort in der Arbeit ankommen zu lassen? Gerade wenn man etwas für sich neu kartographiert, dann hat man ja automatisch das Gefühl jetzt bloß nicht den Fehler begehen zu wollen, und das eins zu eins in die Arbeit hinein zu spiegeln.

Ne. Zum Glück bin ich nicht so ein Künstler, der exemplarisch vorgeht und dann Dinge bewusst integriert in seine Arbeit. Das fand alles total im Dunkeln statt. Wenn ich jetzt nach ein paar Jahren theoretisch über meine Arbeit nachdenke – was ich nicht so oft mache, machen will, weil ich immer Angst habe, dass ich so alles verspiele –, glaube ich, dass sich hier etwas ergeben hat, was Sinn und zugleich nicht Sinn machte.Ich habe schon das Gefühl, dass die Arbeit irgendwo angekommen ist, wo ich mich selbst ernähren kann, spirituell ernähren kann. Wo ich das Gefühl habe, das ist an irgendwas angeschlossen, was jetzt nicht so schnell versiegt. Ich habe – um in der Westküstenbebilderung zu bleiben – eine Goldmine angezapft, wo noch viel drin ist. Einfach weil die Spannung zwischen europäischer Kultur – Historie, Philosophie, allem Möglichen …– und der amerikanischen Kultur immer gegenwärtig ist; es funktioniert halt nur, wenn dieses Spannungsverhältnis zur Distanz und in der Distanz erhalten bleibt. Es ist insofern ein Paradox, eine Sehnsuchtskonstruktion, manchmal zu denken, wenn man wieder zurückginge, dann wisse man ja was, da gebe es dann dieses Loch, diese Distanz nicht mehr. Wovon berichte ich dann eigentlich? Von der Erfahrung, dass ich wieder zurück bin? Dass es die Distanz nicht mehr gibt? Das sind Dinge, die mich gerade beschäftigen. Ich kann ja nur neben meiner Arbeit stehen. Aber trotzdem denke ich darüber nach, wie sich meine Arbeit entwickeln würde, wenn ich jetzt wieder an den Ort gehen würde, wo ich eigentlich hergekommen bin.

Wobei das ja sehr schwierig ist, biografisch gesprochen. Du kommst ja eigentlich aus der DDR, hast sozusagen einen nicht gewählten Systemwechsel und einen gewählten Systemwechsel hinter dir – und diese Rückkehr wäre sozusagen in dieses Zwischenland. Die klassische Rückkehr kann es gar nicht mehr geben.

ja, die gibt es nicht. Diese Form der Rückkehr ist dann vielleicht die kleinere Distanz. Mich zieht es dahin, wo es mich hinzieht – aber ich versuche das jetzt nicht strategisch. Die Arbeit ist ja sowieso immer da. Ich stehe immer nur im Dienste der Arbeit, egal wohin ich gehe.

Das Thema schwingt ja die ganze Zeit mit. Wenn man sich deine Arbeiten anguckt, dann sieht man da nicht die amerikanische Kultur, sondern spürt eine Weltkultur im Endeffekt. Es sind multiple Einflusslinien vorhanden und im Dialog miteinander.

Bemerkst du im Gespräch mit Amerikaner:innen, die quasi nur diesen ihren Blickwinkel kennen, dass sie anders auf deine Bilder drauf schauen als du? Weil sie diese Narrative vielleicht auch gar nicht so vibrieren sehen?

Es gibt dieses Klischee, dass nur der Fremde in der Lage ist, dem Sinn der Stadt ein präziseres Bild zu geben – und nicht derjenige, der da wohnt oder daher kommt. Natürlich glaube ich, dass ich eine europäische Sensibilität besitze, die das Fremde mehr romantisiert, und die auch in der Lage ist, das irgendwie anders auszudrücken, in anderen Stimmung als vielleicht jemand, der hier in Amerika aufgewachsen ist. Es gibt Topos, die greifen meine Freunde hier nicht mit der Kneifzange an – weil das politisch nicht möglich ist, oder auch ästhetisch nicht möglich ist. Das interessiert mich alles überhaupt nicht, weil es mir ja fremd ist. Ich hab da überhaupt keine Berührungsängste. … Genauso wie der amerikanische Künstler Christopher Williams einen Fetisch auf deutsche Bierbänke hat: es ist ja nicht möglich als deutscher Künstler so etwas zu machen, also auch möglich, aber das wäre nicht so toll. Aber das ist ein bekanntes Phänomen.

Du meinst: Ehrlichkeit? Als ich das erste Mal mit 18 in die USA kam, da lernte ich das sehr brutal. Da fragt dich jemand: „How are you doing?“ – und du antwortest ehrlich und die gucken dich an, als ob du den Schuss nicht gehört hast.

Vor ein paar Tagen gab es hier diesen wahnsinnigen Regen und ich bin total nass in eine Pharmacy rein und habe mal wieder ehrlich geantwortet. Das Mädchen an der Kasse hat sich halb totgelacht, aber sie hat sich drauf einstellen können, weil sie genug Teenager mit Widerspenstigkeitspotential war.

Sowas steckt bei dir auch mit drin. Deine Bilder strahlen eine wahnsinnige Melancholie aus, da ist aber auch etwas Düsteres, ein Realismus dafür, dass eben die Sonne nicht nur schön auf und untergeht am Wasser, wenn man drauf guckt, sondern dazwischen schwingt was ganz anderes, etwas was die Amerikaner:innen oft ausblenden, weil sie das nicht sehen und hören wollen.

Du hast das Versprechen gebrochen! Das ist ja das, womit ich immer spiele in dieser Sonnenuntergangsstimmung: Ich will dich da nur reinkriegen, um dir das dann irgendwie um die Ohren zu hauen.

Wobei in diesem Prozess wichtig ist, nicht zu ironisch oder zu zynisch zu werden. Also man kann mit Ironie spielen, aber wenn es dann nur um das Prügeln geht, darum geht’s mir nicht. Das ist oft ein Missverständnis, weil ohne den Sonnenuntergang würde ich dich ja gar nicht hinkriegen – und der ist mir tatsächlich wichtig.

Aber natürlich ist mir bewusst, was das bedeutet. Vielleicht auch nicht, aber er ist ja trotzdem immer mein Trojanisches Pferd. Der Sonnenuntergang ist mir treu geblieben.

Das ist vein ganz gutes Bild, dieses Du als Europäer, „du hast jetzt den Vertrag der Alltagsidylle gebrochen“ – das ist das Öl, was hier alles laufen lässt, die Lüge, das Versprechen: „Alles okay.“ Dieser teilweise naiv-infantile Positivismus.Und da kommt dann so was eigentlich Ekliges auf, die Freude, das zu piksen. Meine Bilder, die Welten in diesen, die haben das natürlich alles. Ich sage immer: „broken promise“. Aber das ist ja in sich schon die Melancholie.

Friedrich Kunath “The Sun Recognized My Life”, 2014 suitcase, acrylic on wood, neon tubes, transformer, electric cable 39 x 43.8 x 39 inches

Hast du denn – da du vorhin von Skate-Videos und Skaten gesprochen hast – die Art von Musik, die da dranhängt auch gehört? Diesen klassischen Kalifornien Hardcore / Punk Rock, der für mich immer sehr wichtig war, Bands wie DI, Adolescents, die SST Sachen…

Das das habe ich ganz früh gehört, als ich so um die 16, 17 Jahre alt war.

Da steckt natürlich viel von dieser Wut und diesem die-Etikette-brechen, das-Versprechen-brechen drin.

Ja. Obwohl, das war für mich immer nur verortet in der Ästhetik von Skateboard: Jugend, frei sein.

Im Nachhinein war das natürlich auch suburban rebellion, aber vor allem war das pure Romantik für mich. Ich habe da nie gesellschaftlich nachgedacht. Mit 17 bestimmt nicht. Das war nur euphorisches Aufbegehren, nichts anderes. In dem Alter habe ich nicht über gesellschaftliche Zustände nachgedacht – also über innere, von der Gesellschaft verursachte Zustände ja, aber nicht über globale.

SST war wichtig. Irgendwann ist das von Hardcore oder Melodic Hardcore Richtung Jazz gegangen – Mark Gonzales hat das als erster in Skate-Videos aufgegriffen. Da kam so einer Art Weggang in den Eklektizismus rein. Das hat mir wahnsinnig gefallen, weil ich damals schon so ein bisschen mit Kunst in Berührung war. Wenn es dann mal ein Jazz- oder HipHop-Lied gab, hat mich das total gefreut. Mir hat imponiert, wie offen das dann sein kann. Dieser Katechismus war damals schon total nervig, dieses gesetzt sein: „Wir müssen jetzt hier…“ Das mag ich bis heute nicht, diese Verklärung und Hermetik von Indie und Hardcore.

Das ist natürlich in der Tat eine wahnsinnig dogmatische Welt gewesen, das hat man irgendwann verstanden. Wobei SST Records mehr ausgefasert sind: Jazz, Spoken Word, die haben viel rum experimentiert, manchmal fast zu viel, sodass es beliebig wirken konnte. Bist du denn hier dann auch noch skaten gegangen, als du rüber gezogen bist? Oder war das dann schon zu weit weg?

Nein, geskatet bin ich hier nicht mehr. Ich habe irgendwann eine totale Aversion gegen das Skateboarden entwickelt. Bis heute habe ich ein Problem mit der Skate-Kultur, dieses Cliquen- und Machoding, dieses Kleingeistige. Ich kann es nicht beschreiben. Surfen, Skaten, das sind so Dinge, die ich ästhetisch ablehne. Aber irgendwie komme ich ja daher und ich habe tatsächlich in den … Ich bin 1994 mit einem Freund nach San Francisco gereist – da bin ich noch aktiv Skateboard gefahren – und habe da eine Frau kennengelernt, geheiratet und bin mit ihr zunächst nach Texas und dann San Diego gezogen. Damals dachte ich tatsächlich, ich könnte dort Skateboard fahren, habe mir dann aber nach einer Woche in San Diego meinen Arm gebrochen. Wobei ich schon in der ersten Stunde dort gesehen habe, dass die Jungs, die da Profis waren, sich zu den Profis in Deutschland verhalten haben wie Roger Federer zur Nummer 1000 der Tennis Weltrangliste. Da war ihm gleich klar: das kannst du komplett vergessen. Das war Kindergeburtstag. Als ich mir dann noch den Arm gebrochen habe, war es eh vorbei – ich habe dann erst mal den Rest des Jahres am Strand Kokain an Touristen verkauft.

Das war mein Abschied von der Skateboard-Welt. Das ist lustig, das kommt mir jetzt gerade erst, die Skateboarder, die waren so wahnsinnig arrogant, das waren so weiße Suburban Kids. So ekliger Cliquen-Scheiß, nur so Bro-Gequatsche – und ich als Neuankömmling habe es wahnsinnig schwer gehabt, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, weil das so eine Elite-Clique war. Die einzigen, die ein bisschen dieses europäische Familienverständnis hatten, waren die Mexikaner – und meine Frau war Mexikanerin, so eine Jola, die kam eher aus so einem Gang-Background. Sie hat als Kellnerin gearbeitet und wir kamen dann schnell in Kontakt mit anderen Mexikanern, die alle eher auch so im Gangster Milieu unterwegs waren. Da gab es sofort eine Aufnahme, wie wir das aus Europa kennen: „Du bist einer von uns!“ Die haben dann auf mich aufgepasst. Natürlich ging das ein bisschen nach hinten los.

Wie und wann kam eigentlich die Kunst in dein Leben?

Die war immer da. Aber das lief alles auf Sparflamme. 1996 war ich 22, da war praktisch Party machen Kunst.

Wann kam dir der Gedanke, dass Kunst der Weg sein könnte, den du verfolgen möchtest?

Das war eher ein Ausweg, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch einen Monat länger hier bleibe in San Diego, dann… Die liefen dann irgendwann alle ins Gefängnis.Das, was wir gemacht haben, war auch nicht ohne. Schon Drogen-Zeug – da kaufen, dort verkaufen. Irgendwann wusste ich instinktiv: „Okay, du musst jetzt mal den Absprung schaffen.“

Ich bin dann zurück nach Berlin – und bin dann wieder in die Kunstwelt reingekommen. Ich kannte die alle noch von davor, hatte das ja studiert eine Zeit lang – und die waren mittlerweile alle nach Berlin gezogen: Dirk Bell und diese ganzen Leute. Dann bin ich da reingerutscht – mindestens genauso viel Drogen, aber weniger Gefahr.

Das heißt, du hast schon recht früh Kunst als einen der möglichen Wege für dich definiert.

Ich war aber nicht so der klassische Kunststudent. Ich habe mit 17 angefangen, da war ich sau jung. Ich habe keinen Abschluss, kein Abi, nichts. Ich bin da reingerutscht, weil meine Mutter den therapeutischen Gedanken hatte, mich vor irgendetwas retten zu wollen, weil ich von jeder Schule geflogen bin. Meine Mutter hat mich dann zu diversen Malkursen an der Volkshochschule mitgenommen, weil sie dachte, sie müsste mich irgendwie vom harten Leben fern halten. Ich hab dann da so Hausfrauen-Malerei gemacht. Das war wie eine Therapie für schwer erziehbare Kinder, die dann kneten. Das ist natürlich lieb und süß, dass sie versucht hat, mich in eine andere Realität rein zu bringen – ich war ja völlig gescheitert, also glücklich gescheitert, so ein klassischer Idioten-Rebell.

Wobei man sagen kann, dass damals schon Kunst in einem war, weil ich hatte ja kaum einen Vertrag mit irgendwas, was eine gute Voraussetzung ist für Kunst: keine Schule, kein …, alles abgebrochen, völlig ADHS. Ich bin durch meine Jugend geritten.

Meine Mutter hatte damals eine kleine Galerie in Braunschweig. Dort gab es ein paar Ausstellungen mit Drucken von A. R. Penck – Penck hat mir wahnsinnig imponiert. Da gab es was die Geschichte betrifft so komische biografische Berührungspunkte, ich aus der DDR, er auch in den Westen rüber. Die Welt von Penck war cool.

So kam es, dass ich mit 15 an der Volkshochschule in Braunschweig rum geschmiert habe, und auch mit Freunden als Beschäftigungstherapie gemalt habe, ein bisschen Graffiti auch, aber das war alles wirklich nichts Ernstes. Meine Mutter hat dann meine Mappe genommen und sie eingereicht an der HBK Braunschweig – und die haben mich tatsächlich eingeladen. Das war wie ein Witz, als die dann gesagt haben, dass ich mit 17 da anfangen kann.

Ich hätte gerade so meinen Realschulabschluss mit Ach und Krach hinbekommen, habe in Institutionen wie „Arbeit und Leben“ meine Sommer verbracht – das waren Maßnahmen für Schwerbehinderte, wo ich mit Junkies in der Kegelbahn saß und den Zweiten Weltkrieg durchgenommen habe –, und auf einmal war ich an der Hochschule in Braunschweig. Ich stand da wie ein völlig konfuser Teenager inmitten von damals schon so gestandenen Künstlerpersönlichkeit rum . Überleg mal: du bist 17 und die anderen haben meistens schon Abitur und Zivildienst gemacht. Die waren 21, 22 – das Rollenverständnis war ziemlich klar, ich war der, der nicht dazugehören sollte, aber aber ich hatte natürlich auch den Vorsprung des verrückten 17jährigen.

Die waren schon gestandene Künstler, die haben Rotwein getrunken und Tom Waits gehört. Das war alles total neu für mich. Ich wurde dann von dieser Welt infiziert und war völlig durcheinander. Das fühlte sich wie ein Witz an… Bis heute habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht hingehöre. Das lässt dich auch nie los. Aber irgendwann lernst du das einzusetzen als Werkzeug.

Friedrich Kunath “I Restored My Will To Live Again”, 2020 Acrylic and oil on canvas 48 x 60 x 1.5 inches

Wobei die anderen, die du da kennengelernt hast, die haben doch teilweise ähnliche Biographien. Also im Sinne von: „Die Kunst gibt dir dann die Legitimation für den Lebensstil“.

Damals dachte ich aber eher so: „die wollten Künstler sein und ich bin da irgendwie reingerutscht“. Ich wusste ganz genau: Das ist das einzige, was ich machen kann, weil ein Beruf, das ist ausgeschlossen. Ich bin da durch Zufall reingestolpert und sagte zu mir: „Okay, wollen wir es mal versuchen und hoffen, dass es keiner merkt, dass es irgendwann auffliegt.“

Hast du das damals schon so analytisch gesehen?

Immer schon. Ich dachte, dass es irgendwann sowieso auffliegt: „Dann wirst du halt Taxifahrer.“ Aber das letzte, woran du gedacht hast, war irgendeine Art von Beruf oder Geld … das war so weit weg. Ich war wirklich im Hier und Jetzt. Das waren natürlich auch die 90er, um den Bogen zu spannen zum letzten analogen Jahrzehnt. Als ich zu studieren begonnen habe, habe ich nicht an Gestern oder Morgen gedacht. Ich lebte im Jetzt, es ging um die ständige Performanz – es ging nie darum, ein Bild zu malen oder so. Es ging immer um den Austausch mit den Anderen, das gemeinsame Musikhören – wir waren sozusagen in der Performance. Die waren auch alle nett. Es war überhaupt nicht so, dass ich mich ausgegrenzt gefühlt habe, ich bin eher mit mir kollidiert: „Das sind ernsthafte Künstler!“ Vielleicht dachten die das nicht von sich selbst, aber sie haben das Bild übermittelt und wollten das auch. Ich wollte gar nichts. Ich wollte mit 17 nie ein gutes Bild malen, ich wollte dazugehören – bei denen, aber auch bei meinen Leuten. Man war wie Quecksilber.

Das ist natürlich auch viel Projektionsfläche, wenn du betonst im Hier und Jetzt gelebt zu haben – das ist auch der Punkt, wenn man mit Jüngeren redet, beispielsweise wenn ich an der Uni unterrichte. Wenn ich anderen Leuten von Außen davon berichte, kommt immer, „die tun mir ja so leid, für die sieht es ja so beschissen aus“, doch das stimmt nnicht, das denken und sagen ja immer nur die Älteren, die Verluste spüren, während für die Jüngeren alles ein offenes Feld ist, wo Dinge dazu kommen können, alles ist ein Gewinn. Das ist ja das Schöne an dieser Zeit, die man sich so lange wie möglich erhalten muss, dass man eben nicht dauernd diesen Ängsten vor Verlusten nachgibt.

Materielles ist ja nicht vorhanden in Kunsthochschulkreisen – zumindest damals, jetzt ist das vielleicht anders. Wir hatten auch keine Behinderungswerkzeuge um aus dem Jetzt heraus gerissen zu werden: es gab 1995 keine Handys, wir sind in Telefonzellen gerannt, um uns verabreden.

Wobei das Materielle ein interessanter Punkt ist. Heute ist es ja so, dass in England 90% der Bands aus Privatschulkontexten kommen. Auch an Kunstakademien finden sich viele Studierende, die es sich nur leisten können, da sie den richtigen familiären Hintergrund haben. War das in den 90ern wirklich anders?

Ich glaube schon.

Die Hardcore Kids, die Indie Kids, die du vorhin angesprochen hast, das war immer Mittelschicht, das war nie so ganz….

Nee, das waren ja auch nicht Skate Kids, die bei uns in der Kunsthochschule waren… Damals in den Neunzigern war Kunstkarriere etwas ganz anderes als eine Kunstkarriere heute oder auch noch vor zehn Jahren. In den 90ern war eine Kunstkarriere noch unrealistisch. Es gab vielleicht zwei, drei Leute, von denen man wusste, die machen Geld. Aber das war so weit weg, weil es natürlich auch nicht diese Verbreitung der Medien oder die Legende gab. Ein Künstler war nie materiell gefestigt, sondern immer legendär. Es wurde nie über Geld definiert; im Nachhinein höchstens. Soweit ich mich erinnern kann, war es so, dass du bei einem großen Künstler nicht primär an Geld gedacht hast, sondern an Wirkung und Legenden Status. Vielleicht war das aber auch so eine Naivität, ich weiß es nicht.

Aber als ich vor zehn Jahren hier mal kurz ein halbes Jahr gelehrt habe, habe ich natürlich in der ersten Stunde zu meinen Studenten gesagt … ich übertreibe jetzt mal: nach dem ersten Treffen haben die mich gefragt, wie man ein Portfolio schreibt, oder ob sie grün oben links in die Ecke malen sollen, um ein gutes Bild zu machen. Natürlich brichst du das dann sofort runter und wirst so ein alter Opa und sagst: „Also, wir in den Neunzigern, wir sind in den Wald gegangen und haben uns einen Joint angedreht und haben ein Gedicht über den Baum geschrieben, oder auch gar nichts gemacht, oder sind zum Rave gegangen und haben Höhlen-Techno gehört.“ Aber natürlich machst du die Gleichung nicht richtig: ich musste ja auch nicht 30.000 $ bezahlen. Die Ängste, die die haben, das können wir gar nicht nachvollziehen. Wenn du pro Semester 30.000 zahlst, vielleicht willst du dann wissen, ob du Grün oben in die Ecke malen sollst oder nicht? Das ist eine ganz andere Realität. Die konnte ich natürlich im Nachhinein nicht einschätzen. Wir haben ja Bafög bekommen – im Grunde genommen, hast du Geld dafür bekommen, dass du mit Freunden abhängen bist, ins Kino gegangen bist und Drogen genommen hast. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was vielleicht heute Kunsthochschule ist. Also zumindest hier nicht in Amerika, und das darf man natürlich nicht verwechseln.

Vielleicht geht die These ja sp: 1994 irgendwo besoffen in einer Höhle zu Techno zu feiern ist eine bessere Voraussetzungsbedingung um ein gutes Bild zu malen, als ein Lehrer, der dir mit 17 Jahren ein Buch von Baudrillard schenkt und sagt, dass du das und das nicht machen kannst, also jetzt CalArts. Das müsste man mal überlegen.

Dieser Grad an Freiheit und diesen Willen der Nicht-Absicht, die wir damals hatten, hat – ich kann jetzt nur für mich reden – mich vor ganz vielem gerettet.

Friedrich Kunath “I’ll try to be more romantic (study”), 2015 Acrylic on canvas 40 x 30 x .75 inches

Es ist auf jeden Fall eine romantischere Vorstellung, dass das, was man nicht direkt sucht, am Ende funktioniert – und eben nicht das, was man nach Regeln versucht hin zu bekommen. Logischerweise kann beides funktionieren, aber ich habe persönlich auch immer das Gefühl, dass das am besten funktioniert, an das ich keine Erwartungen stelle. Also irgendjemanden nett finden und altruistisch helfen – und zwei Jahre später klingelt das Telefon und aus dieser Begegnung entwickelt sich was ganz anderes. Wo hingegen das direkt auf was zugehen…

… das funktioniert nie. Das ist ja die alte Leier, wo ich sage: Kunst ist absichtslos! Wenn du nachts hoch in den Himmel guckst – um dieses Verhältnis zu verbildlichen –, kennst du immer diesen Stern, den du fixiert. Der verschwindet aber, wenn du ihn fixiert, das heißt, du musst immer den daneben angucken. Und so verhält sich das mit dem, was wir machen: wir arbeiten immer daneben, aber nie darauf genau hin. Wir kultivieren das daneben – und das ist wichtiger als das Eigentliche. Das heißt: die Musik, die ich im Atelier höre, ist wichtiger als das Bild, das ich male.

Womit du perfekt zur Musik überleitest, zu der ich jetzt sowieso kommen wollte, da sie so wichtig ist für deine Arbeit. Findest du im Nachdenken über deine eigene Biographie Ursachen, warum sich gerade die Musik so in deine Arbeit eingeschrieben hat? Du hast ja auch noch Autos und Tennis als Hobbies – wobei die eben eher mit Disziplin und Akkuratheit besetzt sind, das eine muss man sehr intensiv täglich üben, beim anderen muss jedes Teil gepflegt werden. Bei Musik schwingt natürlich ein anderer Freiheitsbegriff mit.

Ich könnte jetzt von italienischen Autos erzählen, bei denen die Romantik genau darin besteht, dass du immer weißt, dass sie nicht funktionieren können. Da gibt es immer dieses romantische Element von Unvorhersehbarkeit bei gewissen Automarken – die es dann wieder so horror, aber auch so romantisch machen. Nur dann klappt auch die Beziehung, also meine Beziehung zu dem Auto: es besitzt die perfekte Schönheit hat, aber auch die totale Ineffizienz.

Aber zurück zur Musik: Musik war immer die Urformel. Alles was ich denke und fühle kommt aus der Musik – alles andere ist Übersetzung. Ich bin der Musik so nah, bin in der Musik eigentlich drin. Ich denke in der Logik der Musik und nicht in der Logik des Bildes. Klar gibt es Parameter, weil man die Dinge so oft macht, gibt es ästhetische Entscheidungen und formelle Entscheidungen, aber dieses aus der Musik kommen, gibt mir ein Urvertrauen in das ganze System. Das ist der Urknall, der alles benetzt, was ich mache, er begründet alles, er entscheidet alles.

Aber der direkte Einfluss ist ja sehr zart. Wenn du Textfragmente benutzt, könnte das ja auch dauernd und druff und buff und viel passieren, aber ne. Und die Einflüsse sind ja auch sehr unterschiedlich, einerseits Silver Jews, andererseits Oasis. Das sind ja sehr divergente Welten. Und dann ist auch relativ schnell Schluss, es gibt keine Beliebigkeit des Einbringens von Pop-Verweisen, du kleisterst nicht wie andere Leute die Einflüsse nur so rein.

Du kannst da nicht soviel rein konstruieren – ich passe da schon auf, dass das keine Entscheidungen sind, die theoretisch stattfnden, oder wo ich mir zu viele Gedanken mache in der Art, „was könnte das bedeuten in der Rezeption meiner Arbeit?“ Da bin ich total vorsichtig. Ich erlaube nur das, wo ich totaler Fan bin, wo es eine Selbstaufgabe gibt. Wo es was gibt, wo ich merke, dass es viel größer als ich ist. Das fließt dann quasi automatisch in meine Arbeit rein und ich stehe nur daneben, bin wie ein Kind – Oasis Fan sein heißt natürlich, Kind zu sein, du lässt von allem los, wie ein verrückter Fußballfan. Das Fanatische muss da drin sein. Wenn ich versuchen würde, das zu theoretisieren, dann geht das ganze Feuer weg. Es ist ganz wichtig, dass es da eine Obsession ist – und nur die Obsession kommt durchdringend ins Bild rein. Man könnte das auch alles schlau machen und klassisch-künstlerisch dekonstruieren, um dann wieder zu sagen, wo ich eigentlich herkomme. Aber das hasse ich.

Hat denn David Berman diesen Diskurs mit dir gesucht? Beim Erstkontakt hat er doch gesagt: „Du stiehlst meine Textzeilen!“ Wie habt ihr da drüber gesprochen?

Ja. David ist wahnsinnig konfrontativ. Es war ein Hobby von David, andere Künstler zurechtzuweisen – wie ich mittlerweile weiß. Ich habe ihm die beste Steilvorlage gegeben, indem ich ihm das Buch geschickt habe, denn David hat wirklich zwölf Stunden pro Tag damit verbracht hat, andere Bands darauf hinzuweisen, was sie vielleicht hätten gestohlen haben könnten. Da bin ich natürlich in eine offene Tür gelaufen bei ihm. Das war erstmal ein Schock für mich, weil man das gar nicht kannte – ich hatte die romantische Vorstellung, „wir teilen uns alles.“ Was natürlich total dumm war, was natürlich naiv war, denn dann sollte man vielleicht auch das Geld teilen, das man damit verdient. Ich habe damals dann sofort gesagt: „Ja, du hast total recht“.

Für mich war David wie ein Professor als ich 19, 20 war, seine Texte haben mir mehr über Kunst erklärt als mein damaliger Professor. Seine Texte haben mir mehr erklärt als jeder Baselitz, jeder Kiefer. Man ist in dem Alter ja total darauf angewiesen, so eine Außenposition prägt einen, erklärt einem die Arbeit. Er hat das artikuliert, was man nicht selbst artikulieren konnte zu dem Zeitpunkt. Das war ein immenser Einfluss.

Wir reden hier von Bildern, die ich vielleicht mit 25 gemalt habe. Die dann teilweise auch in dem Buch waren, das ich ihm geschickt habe. Das sind Bilder, mit denen ich nie die Absicht gehabt habe, Geld zu verdienen. Dann gibt es aber so ein Buch und man ist an einem Punkt in seiner Karriere, wo man Bilder verkauft, und dann liest er das und die Gleichung, die er aufmacht, der in einer Schuhbox lebt, dessen Arbeit – das muss man fairerweise oder unfairerweise sagen – immer zum Teil darin bestand, alles zu sabotieren, was er aufgebaut hat, ist eine andere. Er lebte im ständigen Paradox zwischen Legendenbildung und die Legendenbildung zu sabotieren – aber darin kann man natürlich auch wieder die Legende sehen. Ich glaube, das war ein Krankheitsbild, ein psychotischer mental state.

Aber zurück zur Frage: Das war der erste Kontakt – und der war sehr hart. Danach habe ich mich wahnsinnig erschrocken und war beschämt und habe sofort gesagt: „Klar, das ist ja absurd.“ Jemand, der mir so viel bedeutet, der muss natürlich auch was bekommen. Da gibt es eine andere Realität, die hat nichts mit Spiritualismus oder irgendwas zu tun, sondern mit knallharten Überleben. Da ist jemand, der tourt nicht, der macht nichts, lebt von von Wörtern, die er aufschreibt – und ich nehme die. Ich konnte es nachvollziehen. Bei jedem anderen hätte ich gesagt: „Fuck off! Das gehört uns allen, wir teilen uns das alles!“ Aber bei ihm war das anders.

Aufgrund dem defensiven Antwortverhalten von mir kam es dann zu einer Art Erstkontakt. Weil er gesehen hat, dass ich das kapiert habe. Bei den meisten gab es immer Widerstand, bei mir aber nicht. Darüber kamen wir dann zu anderen Themen, er war wahnsinnig an Thomas Bernhard interessiert, er war wahnsinnig an deutscher Geschichte interessiert, an Philosophie und und und. Und ich war immer wahnsinnig an seinen Welten interessiert. Das ist so ähnlich wie mit dem Tennis, wo ich auch mit ein, zwei Tennisspielern viel Kontakt habe, die an Kunst interessiert – das ergänzt sich dann immer perfekt. Mit David war es jüdische Mythologie, Thomas Bernhard Zitate, die ich geliebt habe von ihm. Thomas Bernhard kannte man, aber er hat es nochmal ganz anders aufgeschlüsselt aus einer totalen Obsession heraus. Jetzt weiß ich auch, warum.

Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, diese Briefwechsel zwischen Siegfried Unseld und Thomas Bernhard…

… wo es viel um Geld geht.

Es geht nur um Geld. Und David ging es wirklich nur um Geld – aber dann natürlich wieder nicht. Es ging um Macht. Erst nach seinem Tod, als ich die Briefwechsel gelesen habe zwischen Unseld und Bernhard, das war eins zu eins das Reenactment von Geschichten zwischen Dan Koretzky (dem Drag City Labelbetreiber, Anm. des Autors) und David Berman. Von dem bisschen, was ich von David weiß, ist das Verhältnis sonnenklar: Koretzky equals Unseld, dieselbe Position, die gleiche Enge, alles nur Indie – und Thomas Bernhard equals … der hat sich ganz klar als Thomas Bernhard gesehen, im nach hinein.

Die perfekte Projektionsfläche.

Total, total. Jetzt weiß ich auch, woher diese Wut auf mich kam, weil das dieses Austeilen war, was Teil seines Werkes war. Und das war unsere Beziehung. Er hat Kunst ganz anders verstanden, als wir alle sie verstehen. Also visuelle Kunst. Er hatte eine Außenseitersicht – das hat mir natürlich total gefallen, weil er unkorrumpierbar die Arbeiten angesehen hat. Er war an allem interessiert, was nicht theoretisch ist. Obwohl er ja nur aus der Theorie kommt.

Hast du Oasis auch mal was geschickt?

Ne. Das ist ja wie ein Fußballverein, mit dem du aufgewachsen bist. Was ist deiner?

VfB Stuttgart.

Das ist mein Stuttgart. Das das ist komplette Hingabe an alles, das ist totales Offenlegen von allem. Aber wie es so ist, jetzt hat man ja ein Lied mitgeschrieben für einen Teil von Oasis, was sich wie ein Traum anfühlt, den zu träumen absurd gewesen wäre. Warum sollte denn die Chance bestehen, dass man Sätze aufschreibt, die dann von Liam gesungen werden? Da sieht man dann, wie so eine Nichtabsicht dich wieder in die Absicht leitet.

Warum sollte es auch nicht stattfinden können.

Aber was meinst du mit Lied geschrieben?

Habe ich das nicht erzählt? Ich wurde gefragt, ob ich die neue Single mitschreiben kann für Liam Gallagher.

Jetzt wirklich, kein scheiß?

Ich kenne hier einen Produzenten ein bisschen, der schreibt für bekannte Leute wie Adele. Er wurde angefragt, ob er die neue Single schreiben und produzieren könne – das Album ist schon fertig. Er hat dann angefangen und kam nicht weiter und melde sich dann bei mir: „I know, das kommt jetzt aus dem Nichts, aber ich weiß, dass du so ein großer Liam Fan bist, kannst du dir vorstellen, mir zu helfen das Lied zu schreiben?“ Ich dachte das wär ein Witz. Aber wenn ich eins gut kann, dann mich in so eine Art Person zu denken, oder als Fan zu denken, was ich gerne hören würde. ich schreib ja jeden Tag Sachen auf und hab einen Riesenkatalog von Sachen, dekonstruiert, nicht konstruiert, alles mögliche, von totalen Alltagsbeobachtungen bis hin zu philosophischen Sachen. Also habe ich „ja, klar, lass uns probieren“ gesagt – und er hat mir die Melodie und die Texte, die er hatte, geschickt. Ich habe dann meine Textfragmente zusammengesucht und ihm was zurück geschickt – und wir haben das dann noch mal zusammen umgebaut. Ich wusste ja gar nicht, wie man das macht, habe es dann aber gelernt, nicht gelernt, aber gesehen, wie man das macht. Das war gar nicht so anders vom Spirit her wie ein Bild entsteht, halb im Dunkeln, halb im Ganzen, bloß nicht zu viel Absicht, bloß nicht zu viel Nachdenken, also an der falschen Stelle Nachdenken aber bloß nicht an der richtigen Stelle. Irgendwann war dann dieses scheiß Lied wirklich fertig – und dann ist das absurd: wir schicken es dem Liam, der nimmt es auf und liebt es. Die Hälfte des Songs sind Fetzen, die du an der Wand hängen hast, die neben Bildern stehen oder teilweise dekonstruierte Jimmy Buffett Texte sind – und der singt die dann. Da denkst du schon, du fällst vom Stuhl, weil das so ein total kosmische Gefühl für dich hat: „wie geht denn das jetzt?“ Aber natürlich ist es wieder die absolute Konformation: alles an das du je geglaubt hast, ist jetzt eingetreten. Es passiert einfach. Kosmisch-pathetisch.

Liam Gallagher “Everything’s Electric (Live from The BRIT Awards 2022)”

Das Bild vom Fußballverein passt sehr schön: da denkt man, das sei hermetisch, da sei ne Wand, da sei der Dialog nicht möglich.

Deswegen ist die Obsession ja da.. Das ist ja so Anti-Kunst in der Rezeption. Oasis steht nicht für das Künstlerische. Ich habe mir ja nicht Ryūichi Sakamoto zum Hören ausgesucht, das war ja immer eine Gegenposition. Damals hat man Oasis gehört, weil die Arschlöcher alle Tom Waits gehört haben.

Man darf halt nie vergessen: das sind Typen, Menschen, das steckt in denen so drin, insofern ist es dann halt doch nicht so unwahrscheinlich, dass man auch da einen Dialog hinbekommen kann.

Absolut.

Wenn sich jemand nicht an komischen Axiomen abarbeitet, dann so jemand.

Ich muss immer an Rihanna denken: „We found love in a hopeless place“, oder wie immer das Lied auch heißt.

Wenn ich vorhin gesagt habt, dass heutzutage die meisten Bands aus Privatschulkontexten kommen, die Gallaghers stehen ja für das Andere, für das Nadelöhr, das du aus dieser schlechten Gegend in Manchester kommen und trotzdem zu Rockstars werden kannst.

Und sie waren – was ich damals schon gut fand – gegen Kunsthochschul-Nihilismus. Also nicht: „I hate myself and I want to die“ – sondern: „live forever“. Das ist die Arbeiterklassen Mentalität.

Mit einem Wahnsinn-Ego – man findet alles, was man macht großartig.

Es kommt ja alles aus dieser Unterschichtsarroganz, die ich ästhetisch immer vorziehe, weil sie die bessere Mode hat, die besseren Klamotten.

Um mal kurz eine Kurve zu machen: Bist du jemand, der, wenn er auf den eigenen Backkatalog guckt, eher kritisch ist? Hast du einen Dialog mit deinem eigenen Werk? Oder bist du eher jemand, der einen Haken macht und dann weiter nach vorne?

Ne, da guck ich nicht hin.

Gibt es Momente, dass du bei einer Sammler:in oder in einer Ausstellung auf ein Bild schaust und dann doch haften bleibst – oder selbst dann nicht?

Manchmal gehe ich vielleicht psychologisch an so einen Ort und wundere mich: Warum? Weshalb ich? Das ist so wie seinen Namen googeln, das macht man nicht. Ich gucke auch nicht meine Kataloge an, das ist alles weg.

Es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die ihren Namen sehr oft google. Stuckrad-Barre beispielsweise.

Das ist ein Rezept für eine Psychose, ich würde das im Leben nicht machen. Nein, da gehe ich ungern hin. Das schließe ich wirklich aus.

Wie wichtig ist Rezeption? Jetzt hast du gerade ja neue Arbeiten nach Jena und Seoul für Ausstellungen geschickt, ist es wichtig, wie da vor Ort, aus anderen kulturellen Zusammenhängen drauf geschaut wird?

Kann ich dir nicht sagen. Weil ich es grundsätzlich nicht lese. Den Pressetext muss ich mir natürlich durchlesen, weil jemand dran arbeitet – da sind dann ganz schöne Sachen dabei, die du selbst nicht über deine Arbeit weißt. Ich will aber gar nicht zuviel wissen über meine Arbeit, weil ich immer das Gefühl habe, je mehr ich weiß, desto weniger bin ich imstande, das dann zu machen. Wenn da einer zu viel mit einer Taschenlampe rein leuchtet … ich möchte das Zimmer nicht ganz aus beleuchtet haben. Diese dunkle Ecke, die soll dunkel bleiben. Da hole ich die ganzen Scheiße ja her.

Aber wie ist das, wenn du zum Beispiel mit nicht künstlerischen Freund:innen aus dem Tennisumfeld über deine Arbeiten sprichst, da kommt ja …

Das ist ja wieder daneben: Wir reden über Tennis – aber wir reden über Kunst. Wir reden über Musik – aber reden über Kunst. Und das ist für mich immer interessanter. Wir reden über Autos – aber wir reden über Kunst. Klar, wenn ein Tennisspieler eine Frage über Kunst hat, dann reden wir definitiv auch über Kunst, Kunstmarkt, Kunstrezeption, Kunsthistorie, das macht dann ja auch irrsinnigen Spaß. Denn gleichzeitig im Nebensatz reden wir über seine Tennis Strategie, und du merkst, „okay, das ist ja gar nicht so weit weg von dem, was wir hier machen“. Psychologie auf dem Platz hat viel zu tun mit Psychologie im Atelier. Die Angst vorm Gewinnen, die haben die Tennisspieler und wir Künstler auch. Die Einsamkeit im Studio, die Tragik der Entscheidung… das macht mir natürlich Spaß im daneben zu suchen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich ein Interview mit einem Musiker lese ist das interessanter, als wenn jemand über seine Bilder erzählt.

Mich interessiert ja eh: Woher kommen die Leute? Mit wem umgeben sie sich? Was interessiert sie? Wie leben sie? Welche Konstellationen gibt es?

Jetzt nur die Arbeit anzuschauen und zu fragen, was ist in dem Bild los, was passiert in dem Song, das hat mich noch nie interessiert. Mir ist auch egal, ob das jetzt gut oder schlecht gespielt ist oder klar aufgenommen. Sondern: Was ist da los bei der Person? Das macht ja den Dialog mit Leuten aus anderen Feldern so schön, du kannst einem Tennisspieler dann wahrscheinlich Tipps geben, die für ihn tatsächlich funktionieren, da du aus seiner Denke rausgehst, während sein Trainer sehr linear denkt. Du hast einen anderen Blickwinkel, der was aufbricht – und so ist es ja andersherum auch.

Total. Reilly Opelka, mit dem ich manchmal unterwegs bin bei Turnieren, der hat einen Trainerstamm von zwei Leuten. Wenn wir vor dem Viertelfinale der US Open zusammensitzen, sage ich ja selbst, „ich muss jetzt hier nicht dabei sein, das sind doch schwerwiegendste Zukunftsentscheidungen, die ihr hier trefft.“ Aber die sagen: „Das hilft Reilly unheimlich, da du eine Welt aufmachst, in die er rein flüchten kann. Indem du deine Welt zugänglich machst für ihn, ist das therapeutisch für ihn wichtig, in deine Welt zu gehen und nicht in dieser Tenniswelt zu bleiben.“ Es sei das wichtigste für ihn, sich nicht im Tennis aufzuhalten – sondern eben über Kunst zu reden. Er muss aus seinem Kopf raus, ist aber gleichzeitig bei sich. Wenn Reilly zu meiner Eröffnung kommt hilft es mir wahnsinnig mit ihm über Tennis zu reden. Das macht mir mehr Spaß als mit Journalisten zu reden.

Wobei das Nadelöhr ein anderes ist. Für Tennisspieler:innen ist ja immer das Dilemma – bei Sportler:innen an sich –, dass sich oft Karriereverläufe auf eine Millisekunde runter brechen lassen. Es gibt ja wirklich Tennisspieler, die sind an einem Punkt in einem Tie-Break zerbrochen. Das gibt es bei Künstler;innen und Musiker:innen so eigentlich nicht. Deren Karrieren haben eine andere Zeitachse, da ist die Aura von Zeitlosigkeit dabei. Wohingegen beim Sport: buff.

Aber ich habe ja auch jeden Tag, wenn ich vor einem Bild stehe, meinen Tie-Break.

Ich verliere ja soviel Bilder am Tag. Jeden Morgen, wenn ich reinkomme ins Studio, habe ich verloren. Wenn ich gehe, habe ich gewonnen. Komme ich morgens rein, habe ich verloren. Das ist immer die totale Depression. Aber du arbeitest dich dann wieder weiter in die Euphorie rein, rollst wie bei Sisyphos immer diesen scheiß Berg wieder hoch.

Kannst du abhaken?

Ja, total.

Wenn die Bilder jetzt nach Jena und Korea auf dem Weg sind, dann hast du ein gutes Gefühl dabei.

Ja. Ja. Ja. Weil Oasis. Weil Tennis. Weil Autos. Ich habe so viele tolle andere Dinge, die mich ablenken von diesem Terror. Ich mach das ja jetzt eine Weile und weiß, dass ich relativ wenig zu entscheiden habe, wann ein Bild gut und fertig ist. Deswegen weiß ich, dass es nicht in meiner Kontrolle ist, ich lasse es dann einfach raus. Ich kann da nicht mehr viel zu beisteuern.

Aber wer entscheidet es?

Die Bilder selber! Die sind ja schlauer als ich. Ich stehe ja nur daneben und mach die irgendwie. Ich gebe Ihnen die Staffel, die rennen das Rennen dann weiter. Ein guter Künstler hat eine Ahnung, wann er die Staffel abgeben muss – und dann lässt du die in Ruhe, dann sind sie weg. Dann schwirren die da draußen rum und werden gut oder nicht gut, das kann ich nicht sagen.

Sport, um bei dieser Vergleichswelt zu bleiben, ist ja durch und durch international. Japaner:innen schauen sich genauso japanischen wie deutschen und englischen Fußball an. Tennis wird ebenfalls weltweit ähnlich rezipiert. Bei Kunst und Musik unterstellen wir aber noch einen regional-individuellen Blickwinkel. Also dass Japan:innen Musik anders wahrnehmen, als Europäer:innen und so weiter. Glaubst du wirklich, dass das so ist? Oder ist das alles näher beieinander dran als man denkt und wir pflegen da in unserer Idee von Kunstreflexion ein Klischee?

Das weiß ich nicht. Das zu beantworten bin ich wahrscheinlich nicht imstande, keine Ahnung, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.

Um zurück zu kommen zum Anfang unsers Gesprächs. Wenn du sagst, ihr überlegt gerade wieder nach Deutschland zurückzugehen – spielt das direkte kulturelle Umfeld überhaupt noch diese große Rolle für das, was du machst? Oder bist du nicht letztlich an einem Punkt angekommen, wo du diese Bilder auch in Finnland in einer Halle produzieren könntest?

Natürlich. Da ist ekliger Weise wahrscheinlich ein Profi-Automatismus da. Ich kenne das Rezept, ich weiß, wie man es kocht. Aber die wirklich guten Tage im Studio sind die, wo man in diese Ahnungslosigkeit reinläuft, wo du – um es nochmal pathetisch zu sagen – diesen Moment kreierst, wo es durchfließt. Wo immer das dann auch ist, bist du ja auch Teil dieses wo immer du bist.

Du hast natürlich recht, wenn man im Begriff ist, seine Arbeit zu artikulieren, entwickelt man Bausteine, die sind dann für immer in einem drin. Ich weiß nicht, inwiefern sich dann eine finnische Kultur unbewusst in so ein Bild verirren würd – ich glaube schon, dass ich immer genug von dieser Ambivalenz in mir habe zwischen Unkontrollierbarkeit und dem Wissen, wie man einen Anfang strukturiert. Damit lässt sich überall ein Environment bauen, auch in Finnland, oder Australien. Aber wo sind da die Leute, mit denen du Gespräche hast?

Wie ist das eigentlich, wo du vorhin dieses Leben im Hier und Jetzt betont hast. Du hast ein großes Studio, du hast ein Team, du hast Leute, die bespielt werden wollen. Ein Team nimmt einem ja nicht nur Arbeit habt, ein Team bedeutet ja auch immer dass du es Strukturieren musst. Lässt sich das leicht mit der eigenen Produktion verbinden? Oder hat man da dann Momente, wo man für sich dieses „nur im Jetzt“ wieder kreieren muss?

Auf jeden Fall. Ich könnte ohne Team wahrscheinlich drei, vier Bilder malen im Jahr. Vielleicht wäre das auch gut. Aber das interessiert mich auch nicht so, weil ich nicht so ein Maler bin. Ich bin wahnsinnig unkonzentriert und sprunghaft und kann wirklich nicht lange an einer Sache arbeiten. Wenn man ein Diagramm anlegen würde, was ich an Orten im Studio zurücklege zwischen Musik da, Telefon dort, würde es von einer wahnsinnig unkonzentrierten Existenz im Studio zeugen. Alleine wäre ich nicht in der Lage, ein Bild zu malen. Das wär zumindest ganz schwierig. Je mehr ich um mich rum habe, infiziert sich das dann wiederum – ich kann jemanden sagen: „mal links mal alles lila.“ Und dann bin ich schon wieder an drei anderen Orten im Morgen während die das Gestern bearbeiten. Ich habe ein komisch- chaotisches System erschaffen, in dem alles sich ständig überfordert, infiziert und vernetzt. Da passieren dann diese ganzen Unfälle – und diese Unfälle nehme ich dann teilweise in einen anderen Raum mit, wo ich wirklich alleine bin. Da gibt es dann eine Art Meditation über das, wasgeschehen ist – und dann entlasse ich das wieder in so eine Art spirituelle Wildnis. Es gibt diese Prozesse, die ich gelernt habe zu strukturieren im Dienste des Bildes.

Aber klar, die Frage, die ich mir jetzt stelle, vor allem für nächstes Jahr … ich merke, dass es eine Art Rezept gibt. Man will wieder weg vom Rezept und hinein in eine Unbewusstheit. Nächstes Jahr steht es an weniger zu machen – weniger Leute, ein anderer Gang. Weil ich merke, dass ich ein bisschen überarbeitet bin. Weil das auch so eine wahnsinnige tägliche Psychose ist, die du durcharbeitest. Du rennst immer nur so rum. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich müsste kurz rausfahren von der Autobahn und das Auto parken. Und wenn man das Auto parkt, überlegt man, parke ich es vielleicht mal wo anders? Aber ich weiß es nicht, das sind Prozesse, die kann man kaum .. das weiß ich, wenn ich es mache.

Aber der Apparat hilft mir schon diese wahnsinnige Vielschichtigkeiten zu produzieren. Die Leute vergessen immer: nichts kommt aus mir. Ich bin ja niemand, der sich hinsetzt und sich Bilder denkt oder Ideen hat, das kommt ja alles irgendwo her. Ich benutze 20 Sachen – aus diesen 20 Sachen collagiert sich dann das Bild irgendwie. Und da brauche ich Leute für. Mit den Leute bin ich im ständigen Kontakt. Über das, was es ist, was es nicht ist.

Das hast vorhin bei der Kunsthochschule gesagt, dass sie es irgendwann blicken, dass du da nicht hingehörst. Gibt es eine Angst, dass dieser Moment kommen könnte, wo das Ganze endet?

Ja, klar. Das ist immer eingebaut.

Ist das immer mit Angst beladen, oder wär das vielleicht auch okay?

Ja, mittlerweile hat man ja gemerkt, dass genau das die Qualität ist. Die Psychologie des Auffliegens ist ja die Staffel, die ich der Kunst gebe. Das ist der Motor.

Die Leute, die einem immer sympathischer sind, sind ja die, wo man das Gefühl hat, dass sie unsicher sind. Wie die Gallaghers – denn da weiß man ja doch auch, dass sie nicht so sind, wie sie sich geben, sondern dass es da diese Brüchigkeit gibt.

Ja. Es gibt immer noch dieses Gefühl, wenn ich zu einer Ausstellungseröffnung gehe – und das mein ich völlig ernst –, dass die anderen die Künstler sind und ich nicht dazu gehöre. Das ist eine andere Rasse. Die sind intelligenter, die machen halt so richtig Profi-Kunst.

Ich glaube schon, dass ich Künstler bin, aber das ist so ein Gefühl, das ich nicht aufgeben will. Ich brauche diese Distanz zu diesen Geschmacks-Künstlern, bei denen vom Musikgeschmack bis zur Kleidung alles hermetisch abgesiegelt ist. Wo alles zehn von zehn Punkten stimmt.

Nur glaube ich, dass jeder so denkt, das ist ja das Irrsinnige. Ich seh für andere wie der Profikünstler für mich aus. Das ist ja dann auch irgendwie lustig. Aber es gibt in Deutschland natürlich viel mehr von diesem ernsthaft nachdenkenden Künstlern, die gibt es hier nicht, vielleicht schon, aber der Typus kommt mir immer sehr deutsch vor. Vielleicht sehe ich das aber auch nur so, weil ich damals an der Kunsthochschule war. Du weißt doch, wen ich meine?

Ob du daraus was bauen kannst? Viel Spaß!

Das sagen die Leute immer am Ende von so langen Gesprächen.